En los cuantiosos trabajos de investigación que venimos desarrollando a lo largo del presente siglo, plasmados en cuatro volúmenes que todavía permanecen inéditos, pensamos haber demostrado con suficientes fundamentos materiales y documentales que durante la segunda mitad de la ultima centuria que se imbrica dentro del periodo republicano romano, nos dice Ptolomeo que aparece una Valentia contestana de tierra a dentro sobre cuyas coordenadas señala este mismo autor que son muy similares a las que en sus tablas refleja para la sierra Martés como últimas estribaciones de la cordillera Idúbeda (por Ibérica). Siguiendo esas mismas huellas literarias hemos averiguado también que tras finalizar las guerras celtibericas, esa Valentia contestana es fundada por legionarios itálicos licenciados del ejército de los hermanos Fabio Máximo siendo origen y consecuencia de una nueva colonización de Roma en Hispanía. Después en el transcurso de las guerras sertorianas nos dice Salustio que aparece esa misma Valentia de tierra a dentro emplazada entre los cursos medios de los ríos Júcar y Turia y como consecuencia de las deportaciones que afectan a la facción derrotada de Sertorio al finalizar esa guerra civil, es abandonada esa Valentia contestana para ahora ser refundada en el litoral costero la Valentia edetana que nos describe Plinio el Viejo.

En el transcurso de las etapas hispano godas aparece reflejada en las actas conciliares otra Valencia perteneciente a la provincia Cartaginense en la cual se documenta como durante el año 546 se celebra un concilio valentino (Valletanum), en tanto en cuanto vemos como en las inscripciones latinas recuperadas tanto en Sagunto como en su ciudad vecina la actual Valencia, se ve reflejado con claridad como toda esta región costera siempre perteneció a la provincia Tarraconense, con lo cual vemos como todos estos datos hasta ahora expuestos parece que indiscutiblemente nos hablan de dos Valencias distintas a la sazón emplazadas en la región levantina pero obviamente en contextos geográficos diferentes.

Entrando ya de lleno en las etapas de dominio musulmán, sabemos que en el año 855 un monje francés del monasterio de Castres llamado Aimonio escribió un relato que le fue transmitido oralmente por otro monje de su misma congregación conocido por Audaldo que había viajado hasta España con el propósito de que una comunidad de mozárabes levantinos le entregaran las reliquias de un santo para que estas no cayeran en manos del fundamentalismo musulmán. Audaldo manifiesta que se dirigió a la región de las Valencias de España (Valentiam Hispaniarum), llegando finalmente a un monasterio emplazado en una determinada ciudad de Valencia a la que el monje francés adjetiva como la de arriba o mas propiamente dicho la situada en un espacio geográfico superior (tandem aliquando Valentiam superius nominatan civitatem). Siendo este dato otra referencia mas que nos habla de esa otra Valencia antigua, alejada de la costa y a la sazón rodeada de sierras por todas partes.

Durante las etapas siguientes de dominio islámico confirmamos que prosiguen vigentes esas dos Valencias, pero ahora las percibimos siguiendo las fuentes árabes mas antiguas que se han conservado y así vemos como nos dice al-Ya´qubi, geógrafo oriental de finales del siglo IX que la Valencia que en su tiempo era realmente mas conocida se hallaba emplazada al oeste de Tortosa y no al sur como ocurre con otra Valencia descrita por diversos geógrafos del siglo XII. Por su parte Isa al-Razï, del que sabemos que siendo hijo del prolífico cronista Ahmad al-Razï vivió en el siglo X, vemos como a la primera de esas Valencias la describe así: “es tierra llana e ha grandes sierras en su termino” y también cuando habla de su espacio geográfico nos dice de ella que: “yace esta Balensiya sobre el río Xequer”. De la misma manera vemos como es el cronista cordobés del siglo XI Ibn Hayyän, quien nos proporciona mas referencia sobre esa otra Valencia del interior levantino, siguiendo para ello a otro autor mas antiguo del siglo VIII conocido por al-Jazä’inï, cuando para ello nos relata la biografía del príncipe omeya Abd Alläh el Balensi (gentilicio traducible por el valenciano), diciendo de él que se refugio en Balensiya, por la parte más alta o zona superior de esa región.

Siendo al-Udrï para el ultimo cuarto del siglo XI, quien con más precisión nos refleja las voces de esas dos Valencias a las que las fuentes greco-latinas, por su parte, lacónicamente solamente nos las definen como a una de ellas ubicada entre sierras y la otra en la costa, denominando Udrï a la primera como Balensiya para añadir que era la mas antigua de las dos y que por eso la cora llevaba su nombre y llamando a la segunda Balensia de la cual nos precisa que en su tiempo (1087) también era conocida como Madinat al Turab, lo que en este ultimo caso vemos como su etimología ha de referirse a una ciudad abandonada y cubierta de tierra.

Así pues el colofón definitivo a este paralelismo toponímico de las dos Valencias vemos como lo pondrán los cronistas árabes más tardíos en la confección de sus crónicas, como por ejemplo así ocurre con la Rokâna de Ibn Idärï cuando este autor y otros coetáneos nos ofrecen relatos de personajes y acontecimientos ocurridos en esa Balensiya a la que en los tiempos que redactan sus respectivas crónicas (s, XIII-XIV) ya la identifican plenamente bajo la voz árabe de Rokâna atribuible a la Requena islámica de esas centurias.

A la vista de este imprescindible prefacio historiográfico que ha de ser necesario para comprender lo que al respecto de los orígenes del patronato en Requena de San Nicolás de Bari, que en este trabajo pretendemos desarrollar, el lector más exigente deberá disculpar la imposibilidad de no poder comprobar los fundamentos de esas dos Valencias que escuetamente hemos expuesto aquí y ahora y que ampliamente vienen recogidos en las ya citadas obras inéditas que acompañan a la bibliografía final de este trabajo, sin embargo será el lector menos exigente quien seguramente nos agradecerá la sintetización que en aquellos datos que en este caso realmente nos interesan, hemos rescatado de esos cuatro volúmenes que antes o después han de ver la luz en nuestra tierra.

En cualquier caso conviene precisar que los objetivos de nuestra investigación esencialmente se han de centrar en la reconstrucción de la alegoría representada en el mural románico y en paralelo con este elemento material en las dataciones de las tumbas antropomorfas que aparecieron en el transcurso de las excavaciones y remodelaciones que últimamente han afectado al espacio religioso del templo requenense.

De todo ello recientemente ya ha hecho algún trabajo Fermín Pardo planteando la existencia de una pequeña iglesia románica cuyo espacio planimetrico representado por sus originales estructuras se descubrieron en las recientes intervenciones arqueológicas que a la sazón recuperaron también el arco románico de medio punto de piedra de buena fabrica que daba acceso al edificio por el actual callejón de Paniagua. Al lado izquierdo de la puerta del acceso a la iglesia, abierta en una primitiva pared de fábrica de tosca mampostería, se halla la pintura mural románica que vamos a estudiar. Así mismo en el subsuelo emplazado en la pared frontal del citado fresco se recuperaron algunas de las tumbas antropomorfas recayentes al callejón de Cantero que tras la remodelación se han puesto en valor museístico, sin embargo hacia la plazoleta de San Nicolás como consecuencia de los criterios de restauración decididos por el equipo técnico responsable de las reformas, en su momento se sepultaron otras tumbas de la misma tipología pero distintas formas que las que permanecen visibles. Su respectiva conservación enterrada en el subsuelo, como ya ha explicado Fermín en sus trabajos, ha sido posible gracias a la ampliación gótica hacia el este y hacia el norte que afecto a la edificación durante el siglo XV que de esa manera hizo que hacia estos dos ángulos del edificio se prolongara todo el espacio religioso.

CARACTERISTICAS DEL MURAL ROMANICO.

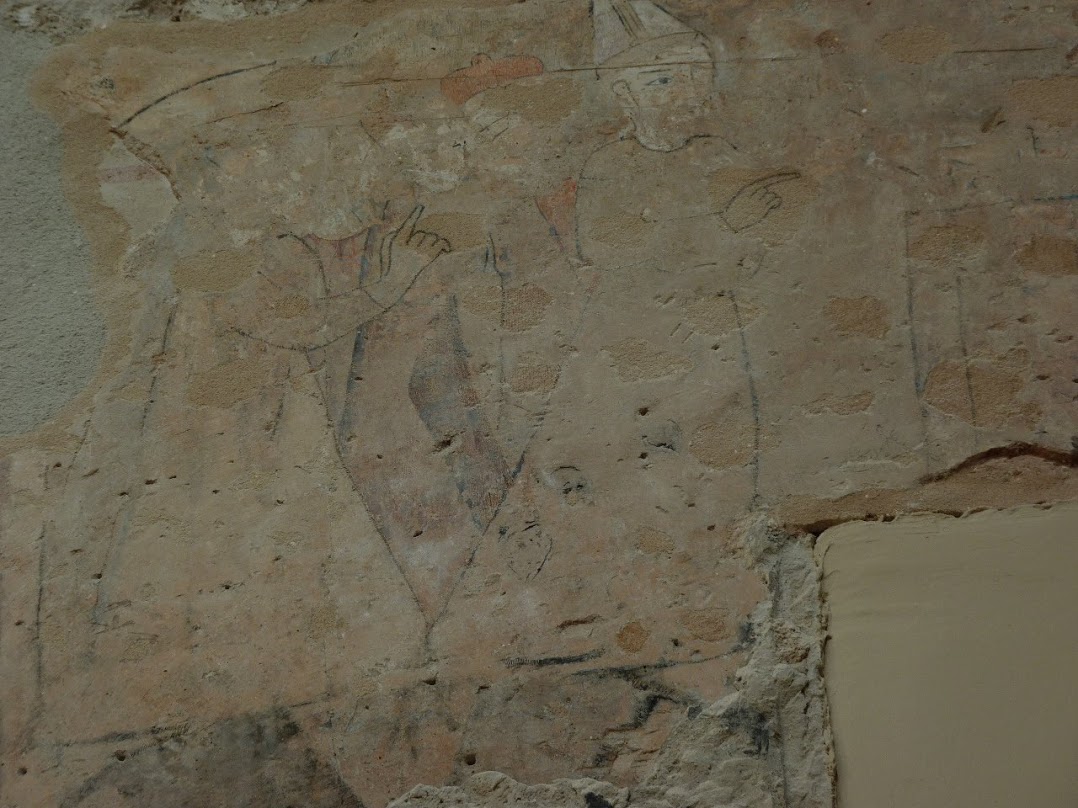

Desgraciadamente escasos son los restos que se han conservado en la pintura mural atribuible al románico; recuperados en parte gracias a la liberación de restos de pintura gótica cuyos revocos y encalados fueron limpiados, para que así apareciera parcial-mente el nivel inferior del fresco precedente correspondiente con las imágenes mas antiguas del mural. En el cuadro a media altura del lado izquierdo se ven pintados tres ángeles músicos y arriba en el ángulo derecho se aprecia la figura de un obispo representado bajo un reducido tamaño que dentro de la temática de la ilustración mural parece representar a un personaje más bien secundario. Así pues hay que lamentar que solamente es esto lo que se conserva reflejado en los fragmentos de la ilustración conservada, que obviamente se aprecia que es más bien paupérrimo, pero eso es lo que hay y con ello es con lo que debemos de pechar, y para ello comenzaremos por rastrear cuales son y como son las características generales comúnmente apreciables en las pinturas románicas.

En las cuales observamos como las figuras son planas, alargadas y sin perspectiva. Los personajes se escalonan y adoptan diferentes tamaños en función de su relevancia en la propia alegoría temática del mural. Los ojos y manos adquieren desproporcionada dimensión pues son las partes de la anatomía humana más expresivas espiritualmente hablando.

Los colores empleados son intensos y brillantes (rojo, amarillo, naranja y azul) y se disponen en franjas contiguas de colores muy contrastadas entre sí. El color negro servía para perfilar las figuras, y a diferencia de lo apreciable en las representaciones góticas las orlas de las figuras santas o divinas se hallan pintadas en blanco y no en colores vivos. Un edificio de época románica no se consideraba terminado hasta que sus materiales eran cubiertos por enfoscados y luego pintados.

Tradicionalmente, las diferentes muestras de pintura románica conservadas en España se han afiliado a dos corrientes diferentes. La corriente bizantina y la mozárabe. La corriente bizantina penetraría a España por Cataluña proveniente de Italia o incluso de Inglaterra a través de miniaturistas que se forjaron en Sicilia, mientras que la mozárabe es consustancial a todos los territorios españoles cristianos, principalmente a Castilla y también a buena parte de Aragón. En el caso del mural que nos ocupa que a la vista de los parámetros expuestos se le aprecia una irrefutable tipología románica, siendo no obstante por algunos paralelos estilísticos que hemos contrastado y por otras causas que ya hemos expuesto en trabajos anteriores, tales como que durante el ultimo cuarto del siglo XII y la mayor parte del XIII, todo lo que ocurre en la diócesis castellana de Cuenca en aquellos aspectos religiosos que evolucionan durante esas etapas y que en alguna medida debieron afectar a Requena, no hay arquitectura ni románica ni gótica, ya que la forma predomínate en ese tiempo corresponde con el protogótico, Por ello nos atrevemos a asociar la estilística del mural requenense con la corriente bizantina que proveniente de Cataluña nos llega a través del cercano feudo reflejado en las crónicas árabes como La Corte de Pallás (Cortes de Pallás).

En cuanto a la temática que desarrolla la pintura requenense, a la vista de las irritantes limitaciones que padecemos, hemos de considerar que inevitablemente habremos de asociarla a la ancestral tradición del patronato de San Nicolás de Bari con Requena pues como después señalaremos todas las parroquias de España que ostenta la misma advocación de santo y ciudad presentan estrechos vínculos con la traslación de los restos del santo a la ciudad italiana de Bari. Los hechos fueron como sigue:

Realmente fue en el último cuarto del siglo XI cuando los restos de san Nicolás serían trasladados por comerciantes a la italiana ciudad de Bari, dando lugar entonces por toda Europa a una corriente peregrinatoria importante. Se habían recuperado o rescatado así restos de un santo cristiano hasta entonces sepultados en territorio bajo dominio islámico. El nombre, en griego de Nicolás, significa vencedor de pueblos.

Con este evento la ciudad de Bari logró que el pontífice Urbano II consagrase la cripta catedralicia con los restos, dando paso a la consiguiente veneración. Se ha aludido, especialmente en la historiografía italiana, a la rivalidad existente entre los mercaderes de Bari y los de Venecia en cuanto a la búsqueda y traslado de las reliquias del santo; ello explica que la República Veneciana también contara con alguna de ellas.

Santo titular de los marinos en el Oriente mediterráneo, por su poder para calmar las tormentas, al difundirse después su devoción por la Europa atlántica se definió su patronazgo hacia múltiples sectores laborales relacionados con el mar, ya que comerciantes y marineros fueron sus heroicos rescatadores, especialmente de carpinteros navales, de los pilotos, de los marinos y barqueros de aguadulce, de los almadieros y de los barqueros que navegan por ríos interiores; y, en general, de gentes relacionadas con actividades del mar: de mareantes que se dirá en las cofradías de la época.

Pero su protección, su patronazgo, se ha generado a partir de leyendas, de sus milagros y de las tradiciones orales de sus poderes taumatúrgicos que han definido las cualidades del amparo que dispensa. La vida milagrera más antigua de Nicolás es datada en el siglo VI, aunque en ella se mezcló la vida de san Nicolás de Mira con la de san Nicolás de Sión, obispo de Pinara.

A lo largo de los siglos XI-XII, el culto a san Nicolás se expandió también por el solar hispánico, especialmente por altares, parroquias y cofradías. Por su situación parece lógico que inicialmente se difundiera por la costa mediterránea. De hecho se ha documentado que en 1089 este santo tenía un altar en la catedral de Barcelona, es decir sólo dos años después de su traslado a la italiana ciudad de Bari.

La rápida difusión de su devoción en España puede explicarse a través de las conexiones portuarias italianas e hispánicas. Su culto en el espacio insular y el sureste levantino se documenta más tardíamente. Así pues en Alicante, donde tuvo gran presencia, se halla en el siglo XIV, según se recoge en las mandas testamentarias analizadas por algún investigador como Martínez Morellá; y finales del siglo XIII o comienzos del XIV, por ejemplo en Palma de Mallorca.

Hay muchas iglesias hispánicas dedicadas al patrocinio de San Nicolás, pero, ciertamente, es bastante corriente que la titularidad de san Nicolás no especifique, en esas épocas fundacionales más antiguas, si ha de corresponder al de Bari u a otro san Nicolás distinto.

En cualquier caso se puede comprobar que aquellos patronazgos asociados al Nicolás de Bari suelen guardar alguna relación con los restos del santo cuando estos fueron depositados en la ciudad del sur de Italia. Así pues se constata que en Burgos la difusión de su culto se ofrece especialmente en la vida de san Juan de Ortega, cuando este santo regresaba de una peregrinación de Tierra Santa y una furiosa tempestad amenazaba con hacer naufragar el barco en que viajaba. Entonces Juan no dudó en suplicar a Dios, por intercesión de san Nicolás de Bari, que lo librase del inminente naufragio y prometió, que de vuelta en su tierra, edificaría una ermita bajo su titularidad, Juan se salvó y san Nicolás tuvo su capilla, en el primer cuarto del siglo XII.

De la misma manera podríamos señalar que, en general, en toda Navarra su culto se difundió muy tempranamente; y no solamente en el norte próximo a Francia, sino también en la Ribera. De hecho, ya en el siglo XI, en Cascante se halla una cofradía bajo su advocación. En la tudelana iglesia de san Nicolás de de Bari, fundada en el siglo XII por peregrinos que asistieron al traslado de los restos, fue enterrado el monarca Sancho el Fuerte, aunque posteriormente fue llevado a Roncesvalles. Igualmente el siglo XII, en la misma Tudela y en la citada iglesia, fue fundada una cofradía, bajo la misma advocación, que acogía a los ballesteros y disponía del hospital de San Leonardo o de los zapateros.

Difundido su culto por la España septentrional, se amplió a medida que se fue ensanchando el espacio cristiano hacia el sur; y se hizo por los distintos reinos peninsulares, incluso a medida que la Reconquista iba abriéndose camino hacia el sur se comprueba como una de las 21 colaciones de Toledo, en 1125, tenía como titular a san Nicolás de Bari, también Salamanca y Ciudad Rodrigo, Guadalajara, Cuenca y Segovia, como efectos y consecuencias de peregrinaciones a Bari de personajes principales de estas ciudades, tenían también el culto al san Nicolás de esta ciudad italiana; así como más al sur, Úbeda. Sevilla, tras su conquista por Fernando III, en 1248, contaría también con una parroquia bajo su titularidad.

Caso peculiar parece ser la iglesia con veneración paralela de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir en Valencia, cuya primera advocación se levanto en base a noticias obtenidas de los fastos celebrados como consecuencia del traslado de los restos del santo al sur de Italia, ya que entre las crónicas narrativas del evento y posteriormente conservadas, aparece un obispo de naturaleza mozárabe reflejado bajo el gentilicio de valentini recogiéndolo así como originario de una determinada Valentia hispánica y llamado Teudisclo en otras fuentes asociadas a su figura. Los documentos históricos afirman que la primera edificación se hizo en tiempos del rey Jaime I, quien hizo donación del lugar a los dominicos que en la ocupación de la ciudad le acompañaban. Años más tarde los dominicos fundaron el Convento de Santo Domingo (actual edificio de Capitanía General) y el templo quedó directamente vinculado a la diócesis de Valencia y al clero secular. Fue erigida como parroquia hacia 1242. Se engloba, por tanto, en lo que se denominan las primeras doce parroquias cristianas de la ciudad de Valencia después de la Restauración de la Diócesis llevada a término bajo el rey Jaime I el año 1238.

Si retomamos las peripecias de ese obispo Teudisclo que recoge la narrativa italiana, sabemos que acompañado por algunos monjes de su congregación religiosa venia de peregrinación en Tierra Santa cuando decidió desembarcar en Bari para contemplar los fastos previstos como consecuencia de la llegada de los restos de san Nicolás a la ciudad, pero al contraer el prelado mozárabe valentino una grave enfermedad fallece allí mismo siendo sepultado por el arzobispo de la ciudad llamado Elías.

Ya hemos demostrado que el recinto fortificado islámico que abraza el Barrio de la Villa se edifico en tiempos del emir Abdelazïb, entre los años 1012 y 1020, así mismo nos dice Ben Alcama que el espacio sur exento a la muralla correspondía con un arrabal de mozárabes gobernados por sus propios obispos en el cual se abría una puerta que iba a la Alcalá fundada por la estirpe de los Banü Zemnüm, la que hoy es conocida como Alcalá del Júcar.

Sobre el fallecimiento en Bari del obispo mozárabe llamado Teudisclo sabemos que el suceso lo relató a comienzos del siglo XII un arcediano de Bari conocido como Johannes, en su crónica solamente nos dice este autor que procedía de una determinada Valencia española pero sin especificar de cual de ellas se trata, no obstante si de nuevo nos fijamos en la crónica de al-Udrï vemos como este autor del que sabemos que la concluye durante el ultimo tercio del siglo XI, vemos como nos dice que la Balensia del litoral en ese tiempo era mas conocida como Madinat al Turab, como expresión de un lugar semiarruinado, prácticamente abandonado y por lo tanto sin posibilidad alguna de conservar en su espacio a una comunidad cristiana bien organizada como era el lugar de procedencia del obispo que fallece en Bari.

Así pues será la Balensiya del siglo XI correspondiente con la Rokâna del siglo XII el lugar de procedencia de Teudisclo y la figura eclesiástica que se ha conservado en un extremo del mural habrá que asociarla con su persona. Esto ha de ser así si nos fijamos en las pinturas murales e ilustraciones recogidas en incunables elaborados en Bari al respecto de los fastos que se celebraron con motivo de la traslación de los restos del santo, en donde en líneas generales se plasma una gran fiesta ceremonial, donde las figuras centrales son el obispo de Bari Elías, rodeado de comerciantes y marineros estando en un segundo plano arropada la fiesta por músicos divinos y cantantes eclesiásticos, para en un tercer plano ser rodeadas todas esas figuras por ilustres peregrinos europeos que han asistido al evento, destacando en cada particular alegoría aquellas figuras que son mas afines a los territorios que representan.

Hemos de reconocer que se trata de un planteamiento comparativo bastante flojo, pero es el único que con los escasos fragmentos conservados en el mural que nos trae de cabeza, por el momento, conseguimos hilvanar y dudamos que en un futuro más o menos próximo algún otro investigador nos ilumine con otra propuesta más consistente.

CARCTERISTICAS Y DATACION DE LAS TUMBAS ANTROPOMORFAS.

En cualquier caso abriremos un paréntesis para ahora ocuparnos del estudio de las otras importantes huellas materiales aparecidas en el transcurso de las excavaciones del templo villero, obviamente se trata de las respectivas dataciones de las tumbas antropomorfas, lo cual tampoco es una tarea ni simple ni liviana, pero no obstante habrá que intentarlo si queremos proseguir tapando huecos en la oscura historiografía requenense que padecemos.

Para ello buscaremos analogías similares aparecidas en la Península Ibérica en los estudios pertinentes que diversos especialistas en este tipo de tumbas ha desarrollado sobre ellas. Así pues nos guiaremos por los estudios sobre estos tipos de enterramientos realizados al norte de Portugal y de la misma manera en los trabajos datacionales publicados sobre algunas necrópolis de la provincia de Burgos. Disponemos también de estudios similares para necrópolis de la provincia de Soria que pudiéndose considerar los primeros trabajos editados sobre el asunto, no vamos ha utilizar, ya que por su antigüedad, algunos de de los planteamientos sobre sus respectivas dataciones han sido ampliamente superados por otros posteriores y por tanto han quedado completamente desfasados.

En todos ellos los intentos de datación de los cuerpos alojados en las tumbas a través del carbono catorce, al igual que ha ocurrido con los de Requena, por su imprecisión en los resultados han finiquitado con rotundos fracasos. No obstante todos ellos conservan diversos elementos en común; tales como los de tratarse de tumbas excavadas en la propia roca, en algunos casos con formas de “bañera” y en otros con los cabezales en forma de herradura también conocidas como “olerdolanas”, con inhumaciones en las que el cadáver se depositaba en decúbito supino y no en decúbito lateral, como es preceptivo en el caso islámico, y sobre todo por la ausencia generalizada de ajuares que sugiere una liturgia de tipo ciudadano eclesiástico o civil, ajena por completo a usos y costumbres de las castas militares o guerreras, en cualquier caso el hecho de que se trate de enterramientos cristianos parece irrefutable.

En este sentido los especialistas han consensuado la idea de plantear que no había dificultad en reconocer la existencia de tumbas excavadas en la roca en época tardorromana y visigoda, pero se entendía que la clave del problema radicaba en la introducción de la forma antropomorfa ajena en toda Europa a estas civilizaciones más antiguas. Es inevitable recordar que se han excavado en extensión más de una docena de aldeas en la Meseta que responden a esas otras características completamente ajenas a las antropomorfas, cuya datación se sitúa entre el siglo V y VII, por tanto la cronología de las formas antropomorfas habría de llevarse a etapas posteriores.

Para ello nos vamos a centrar primeramente en la provincia de Burgos, concretamente en la comarca conocida por el Alto Arlanza en donde las necrópolis ubicadas en Revanga y Cuyacabras son la mayor concentración de tumbas paleocristianas de Europa, que serían definitivamente abandonadas a mediados del siglo XIII, constituye este un buen ejemplo del tipo de yacimientos que de forma uniforme presenta un buen paralelo con el nuestro de San Nicolás; con un edificio de culto y un área sepulcral anexa, que parecen dotar al asentamiento de una cierta estabilidad y coherencia no habiendo duda de que el edificio de culto sirve de eje central y elemento aglutinador de la necrópolis. El término medio en longitud de los sarcófagos recuperados en estas necrópolis viene a ser de 1,70 m. de largo por 0,30 m. de ancho y 0,35 m. de profundidad. La distribución de las sepulturas al este y al norte en función de la edificación de culto, además revelar que existe una ordenación básica del espacio funerario, que ha impedido, por ejemplo, la realización de inhumaciones de estos tipos concretos tanto en el interior como en los puntos de accesos a los edificios religiosos que en el caso de Requena como ya se ha dicho se ingresaba por el callejón de Paniagua.

En ambos recintos funerarios los tipos de inhumación muestran la coexistencia de formas antropomorfas y de “bañera”, estas últimas son las que han quedado visibles en San Nicolás y las anteriores tumbas antropomorfas u olerdolanas, con cabecera en arco de herradura las que fueron sepultadas. Los estudiosos de estas dos formas se han puesto más o menos de acuerdo en el sentido de que la secuencia temporal definida por el paso de sepulturas de “bañera” a formas antropomorfas constituía un punto de inflexión y ruptura, que resultaba definitorio en términos cronológicos. Pero por el contrario no se han puesto nada de acuerdo en fijar esa cronología con los criterios de carácter tipológico que aparecen asentados sobre la sucesión de formas, pues algunos excavadores de Cuyacabras consideran que las formas de bañera corresponden a enterramientos de niños y mujeres, mientras los especialistas en Revanga defienden que ya que unas y otras, de bañera y olerdolanas, comparten caracteres comunes han de responder a un mismo periodo cronológico que por los datos manejados por estos expertos consideran que les hablan del siglo X, no llevando más lejos su uso a la primera mitad del siglo XII, aunque tampoco se descarta categóricamente que algunas de ellas pertenecían a épocas anteriores.

El punto de partida para fijar una evolución cronológica será el análisis de estas tumbas que ya desarrollo A. del Castillo (1970), quien estableció una primera fase, aproximadamente del siglo VIII, caracterizada por la presencia de las tumbas de bañera. A ella le seguiría, tras una fase de transición, las denominadas tumbas olerdolanas o antropomorfas, que en la zona burgalesa tendrían su periodo de vigencia durante la repoblación por parte de los mozárabes procedentes de al-Andalus en torno a los siglos IX y X.

Por el contrario los estudiosos de las necrópolis del norte de Portugal emplazadas en la Beira Alta que intensivamente se centran en yacimientos de la comarca de Riba Côa, basan sus trabajos en la cronología de los enterramientos y a la sazón consideran que la secuencia de tumbas de bañera tumbas antropomorfas no se basa en criterios estratigráficos, si no en el paso de formas mas groseras a otras mas elaboradas, siendo las primeras más antiguas y las segundas más modernas.

Es interesante advertir además que en el caso portugués estamos ante uno de los ejemplos de transformación de una antigua estructura romana en un centro de culto cristiano algo que a tenor de los registros encontrados tampoco es desechable en San Nicolás en donde también han aparecido huellas propias de la romanización, un cambio que reflejaría además las alteraciones en el sistema social y en la articulación del estatus.

En torno a los paisajes de Riba Côa y los asentamientos humanos allí establecidos, se sabe que a pesar de la intervención andalusí, mantuvieron la religión cristiana y una estructura de poder propia. El análisis de las necrópolis de tumbas peninsulares excavadas en la roca pone de relieve esa pervivencia del cristianismo siendo por ello por lo que se pueden caracterizar con el término de “mozárabe”. No obstante, dicho adjetivo encubre un gran número de situaciones que no pueden asimilarse entre sí. Por esa razón, conviene diferenciar entre unos “mozárabes” urbanos, conectados con ciertos poderes episcopales como así seria el caso de Requena, con un contacto muy directo con los aparatos políticos andalusí, como sin salir de Portugal también ocurriría por ejemplo en Coimbra o Idanha; y los “mozárabes” de áreas rurales como Riba Côa, que disponían de sus propias estructuras organizativas autónomas de las urbanas.

No cabe duda de que tales manifestaciones funerarias tuvieron un mayor auge en una época de consolidación del papel de los monasterios pues el hecho de que no contengan ajuar asociable con clases dirigentes notables es bastante sugerente, sobre todo como consecuencia del hundimiento de la organización episcopal. De todos modos, los siglos VIII al X marcaron posiblemente el apogeo de esta forma de enterramiento, muy ligada a unas coordenadas sociales específicas relacionadas con un monasterio y a la vez conectadas con las reliquias de algún santo.

Una interpretación de esta evolución es que en la primera fase del asentamiento humano hay una tendencia hacia la concentración de inhumaciones en torno a un centro prestigioso dedicado al culto. Las tumbas en torno a un centro de culto próximo parecen ofrecer mayores pistas sobre la plasmación de que el estatus tenga una constatación en la tendencia a la inhumación en torno a ciertos centros religiosos de especial prestigio. Ya se ha podido constatar cómo se trata de focos en los que se detecta una tendencia acusada a la concentración de las tumbas. En la comarca que nos ocupa se detectan 10 yacimientos que parecen asociarse con algún centro de culto, aunque algunas necrópolis parecen ser anteriores a los loca sacra con los que se asocian, como sucede en Santa María de Numão y puede sospecharse que en otros casos más se darían circunstancias similares. Estos datos empujan a pensar que el proceso de configuración de necrópolis junto a determinados loca sacra se produjo fundamentalmente entre los siglos IX al XI, coincidiendo con la destrucción de las estructuras episcopales por el Estado Islámico, aunque tuvo probablemente un inicio anterior.

El prestigio de estos centros debió de ser la causa de que hubiera una preocupación por ser enterrado en sus inmediaciones, ad sanctos. Algunos casos parecen representar claramente ese proceso, como ocurre en Lourosa da Serra, sede de un centro eclesiástico de cierta importancia a principios del siglo X, o São Julião de Mangualde.

En definitiva podría aceptarse que el final de la utilización de las tumbas mozárabes excavadas en la roca, al menos en el paraje portugués de Riba Côa, debe situarse hacia los finales del siglo XI o principios del XII, como efectos de las trasformaciones de la ordenación social de ese espacio comarcal. Pero éste incrementa su preeminencia a lo largo del siglo IX o X, provocando una ampliación del recinto y produciéndose entonces un movimiento más acusado de enterramientos. No muy lejos de allí se encuentra la iglesia de São Pedro de Numão, posiblemente construida entre los siglos X y XI, si bien esta datación es imprecisa al responde sobre todo a la existencia de tumbas antropomórficas. En cualquier caso se ve con claridad que la asociación del templo con una necrópolis relativamente amplia y arremolinada alrededor del lugar de culto implica una tendencia a la concentración de las inhumaciones en torno a determinados centros prestigiosos.

En conclusión con los paralelos que hemos manejado, aun a pesar que se deduce la fragilidad de los argumentos tipológicos y la necesaria prudencia que debe adoptarse a la hora de acudir al análisis comparativo, podemos convenir en que las formas de bañera pudieron tener su origen en el siglo VIII y las antropomorfas desarrollan su expansión a finales del siglo IX y sobre todo durante el siglo X no llegando su uso más allá de la segunda mitad del siglo XII.

Así mismo nos sirven los paralelos portugueses para explicar el antiguo origen del templo requenense de San Nicolás con un monasterio como lugar de culto loca sacra en donde se veneran las reliquias de un santo ad sanctos, de todo lo cual ya hemos escrito algunos capítulos en los trabajos inéditos que seriados bajo el titulo de LOS SIGLOS OSCUROS DE LA HISTORIA DE REQUENA vienen en la siguiente bibliografía.

Nº 1- APROXIMACIÓN A LA HISTORIA PREISLÁMICA E ISLÁMICA DE REQUENA,

Nº 2- LA HISTORIA DE LOS MUSULMANES DE REQUENA Y SU DEMARCACIÓN.

Nº 3- LAS RAÍCES DE LA PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA DE REQUENA.

Nº 4- LAS HUELLAS ROMANO-VISIGÓTICAS DE REQUENA.

(F. Piqueras).

EL DESPOBLADO ALTOMEDIEVAL DE CUYACABRAS (BURGOS). Una cronología imprecisa- J. I. PADILLA K. A. RUEDA:

REALIDAD, PRINCIPIOS Y ARGUMENTOS. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS NECRÓPOLIS DE TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA: EL CASO DE RIBA CÔA, Iñaki MARTÍN VISO. Universidad de Salamanca