La utilidad del alumbre.

El alumbre es un mineral, de origen volcánico en muchos casos, conocido desde la antigüedad por sus propiedades cicatrizantes, antibacteriales y desodorantes. En la Edad Media fue utilizado con frecuencia para curtir el cuero, en técnicas de pintura, pero sobre todo como mordiente, para fijar los colores de los tejidos.

Hasta el siglo XV las minas de alumbre del Imperio Bizantino, con la aportación financiera y comercial de los genoveses, suministraron prácticamente toda la materia prima demandada por la industria textil europea. Tras la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 se encarecieron los precios del alumbre por las rutas de distribución habituales, y se hizo oportuno buscar otras fuentes de aprovisionamiento, máxime teniendo presente el despegue de la pañería en muchos rincones de Europa. En 1459 se descubrieron las minas de Tolfa en los Estados Pontificios, que se pusieron en explotación en 1463. Edward Cooper ha recordado la importancia de las riojanas de Casacarrillo, estudiando el intento de explotación de las de Ademuz entre 1461 y 1462. También aparecieron en la Península las minas de Rodalquilar en Almería y las Mazarrón en Murcia.

El consumo de alumbre por la pañería hispana.

A principios del siglo XVI el negocio del alumbre en España adquirió un gran desarrollo, al crecer la demanda de mordiente en la fabricación textil a nivel europeo. La pañería conquense, que se remontaba a la Baja Edad Media, vivió su edad de oro y necesitaba ingentes cantidades de alumbre, aunque parece que se abastecía sobre todo de alumbre de importación, bastante más caro y de calidad superior, que los mercaderes genoveses traían de Italia. Situación comprensible por la calidad superior de los paños que generalmente se fabricaban en Cuenca.

A finales de siglo la producción de alumbres en España estaba en franca decadencia. Las fuertes exigencias tributarias de una Monarquía en guerra gravaron tanto la elaboración de paños como el consumo. Desde 1575 los conquenses se quejaron amargamente de los perjuicios ocasionados por las alcabalas. Los textiles de otros lugares de Europa resultaron más competitivos que los de Castilla, lo que fue varias veces denunciado por más de un arbitrista. La paz con Inglaterra en 1604 significó la llegada a través de Portugal, entonces dentro de la Monarquía hispana, de muchos productos textiles procedentes de aquel reino.

Por si fuera poco la derrota de la Gran Armada determinó a un endeudado Felipe II a exigir un nuevo impuesto sobre los sufridos consumidores castellanos, los millones, que también gravaron el alumbre, hasta entonces generalmente exento. Nada de ello ayudó precisamente a la recuperación del sector. En 1591 se cerraron las minas de Cartagena y a fines de 1592 les tocó el turno a las existentes en Rodalquilar y Mazarrón, desapareciendo en pocos años las principales minas de alumbre de roca que había en España.

En el primer tercio del Seiscientos las dificultades eran demasiado evidentes a ojos de todos. Los conquenses padecían en 1619 bajo el peso de los millones, el servicio ordinario y extraordinario, las alcabalas y otros arbitrios, necesitando urgentemente redimir la deuda de muchos de sus censos para evitar imponer nuevos gravámenes sobre el cotidiano pan.

El alumbre de Mira.

Frente a este proceso algunas modestas minas de alumbre supieron afrontar mejor la crisis al utilizar una tecnología sencilla y accesible, lo que reducía el coste, y por ser en muchos casos un mero complemento de las actividades agrícolas y ganaderas, adaptándose mejor a las fluctuaciones de la demanda del mercado.

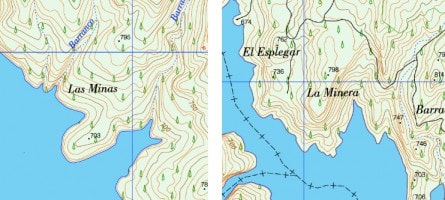

En este contexto conocemos que en 1601 se otorgó a Pedro Monteagudo el permiso para explotar una mina de alumbre en la villa de Mira. Se desconoce si el propietario de la concesión la puso en explotación efectivamente o solo aspiró a controlar el yacimiento con otro fin. Tampoco conocemos su localización exacta, aunque pudo estar cerca del río Cabriel, donde existen dos topónimos mineros. No fue la única en las tierras conquenses, se tiene constancia de una mina de alumbre en Beteta y de una mina caparrosa en Enguídanos, mineral también utilizado como mordiente textil.

La prometedora pañería requenense.

La villa de Requena, dotada de amplios términos, disponía de no escasas posibilidades a la hora de desarrollar su pañería a priori. Ubicada en los caminos que enlazaban las tierras vallisoletanas con las valencianas desde fines del siglo XIII y receptora de ganados forasteros, podía contar con la pertinente materia prima.

El comercio local generó no escasos capitales en manos de caballeros, mercaderes y eclesiásticos, susceptibles de tentar la demanda de los hacedores de paños. En las Ordenanzas Municipales de 1346 ya se apuntó, al menos, la presencia de tejedores, ya plenamente consolidados hacia 1479. No olvidemos que en la Castilla del Cuatrocientos la producción de paños ganó posiciones, especialmente en el área conquense.

Esta actividad se había diversificado a la altura de 1535 de forma apreciable, pues ya se menciona a los hilanderos, cardadores, perayles (término de origen catalán muy arraigado en el reino de Valencia), tejedores de paños, tintoreros y bataneros, sometidos a la supervisión de unos veedores.

La lana, una vez convenientemente lavada, se secaba cuidadosamente. A continuación era cardada con peines de púas, elaborando madejas. Con la ayuda de husos y ruecas se hilaba para la confección de mantas, que eran abatanadas. En 1595 el batán municipal de Requena había sido arrendado, tributando un censo anual de 750 maravedíes.

Entre los artesanos pañeros existían importantes rivalidades. Los cardadores y los perayles disputaron en varias localidades castellanas por cuestiones técnicas y de precedencia social dentro del mundo artesanal. Mientras los cardadores trabajaban lana ajena, los segundos alcanzaban a laborar la propia, convirtiéndose a veces en verdaderos dirigentes del proceso productivo.

La sociabilidad de aquellos artesanos se sustanció a veces en hermandades, como la de los tejedores de lienzos consagrada a Santa Ana en la parroquia de San Nicolás.

El complejo siglo XVII.

Las disputas entre los concejos de Mira y Requena por razones de tierras como la dehesa de La Fuencaliente en 1566 no impedían precisamente las relaciones económicas entre ambos. El alumbre de Mira podía haber beneficiado a la pañería requenense abaratando costes e igualmente a la inversa. Era una oportunidad para plantarle cara a la crisis.

A finales del XVI el alumbre no era uno de los productos más solicitados precisamente por los requenenses, pues en los arbitrios propuestos para satisfacer los pesados millones sólo figuraron las arrobas de lana, las pieles de ganado cabrío, los azumbres de vino y los distintos tipos de pescado.

En 1625 las lanas eran más vendidas a forasteros y extranjeros que elaboradas por los requenenses, cuya producción no dejaría de tener un alcance modesto. En 1655 todavía se mencionan junto a otros oficios los de tejedores de paños y lanas y de pelaires, como se les llama en esta ocasión. Hacia 1740 se registraron unos 61 telares, pero otra rama del textil había ganado preferencia, la de la sedería.

Los tejidos de seda, a diferencia de los de lana, sólo requieren el alumbre para fijar los tintes. Desde finales del siglo XVII se estaban poniendo las bases del desarrollo sedero de Requena.

El yacimiento de alumbre de Mira podía haberse beneficiado grandemente de ello, aunque el Catastro de Ensenada apunta en 1754 que en el término de Mira no había minas algunas. Ya en el siglo XIX Tomás José González Carvajal y Nicasio Antón Valle se refieren al mismo más en términos históricos que de explotación efectiva.

Pedro Monteagudo actuaría como concesionario de un bien municipal, debiendo de atender los gastos de explotación en un tiempo difícil. La experiencia de Ademuz nos dice que la realeza concedía esta clase de yacimientos a los concejos para atender a sus cuantiosos dispendios. Quizá la relación entre el municipio de Mira y Monteagudo no resultara muy fácil. La primera mitad del siglo XVII no resultó la época más favorable para acometer tal empresa. Si un hombre como Monteagudo la hubiera acometido cien años después, con una sedería requenense en expansión, quizá otro gallo hubiera cantado por estas tierras de la Castilla oriental.

Fuentes.

ARCHIVO MUNICIPAL DE REQUENA, documentos 11.175 y 11.185.

Bibliografía.

ANTÓN, Nicasio, El minero español: descripción de los puntos de la península donde existen criaderos de todas clases de metales…Librería de Sojo, 1841.

BENEDICTO, Emilio y MATEOS, José Antonio, La minería ibérica aragonesa en la cordillera ibérica durante los siglos XVI y XVII: evolución económica, control político y conflicto social, Zaragoza, 2013.

BERNABÉU, Rafael, Historia crítica y documentada de la ciudad de Requena, Requena, 1983.

COOPER, Edward, “El acebo y el Rey sin Fe”, HISPANIA, 2008, vol. LXVIII, número 229, pp. 315-340.