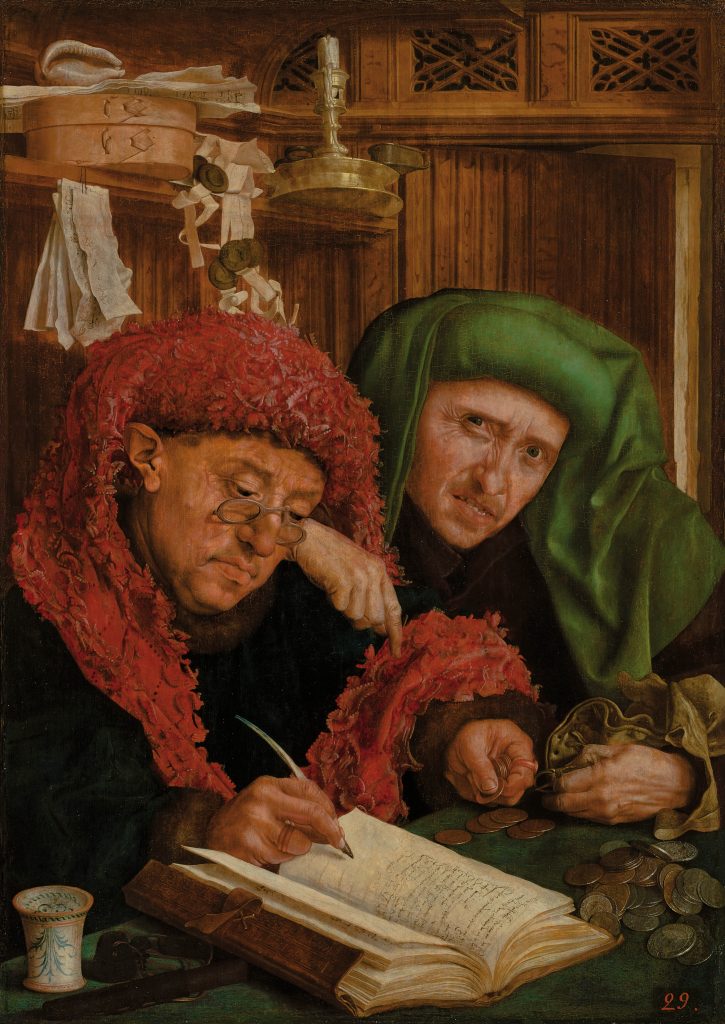

La organización de la hacienda municipal.

Cuadrar las cuentas nunca ha sido labor sencilla, y menos el aclararlas en tiempos de necesidad. Un 28 de noviembre de 1528, el licenciado Gonzalo Pacheco decidió conocer en profundidad el estado de la contabilidad del municipio de Requena. Era el teniente de corregidor en nombre del caballero don Pedro González de Mendoza, el absentista corregidor y alcaide de la fortaleza requenense. La necesidad de dinero era apremiante, para variar, e invocó la revisión del 29 de marzo de 1525, en la que se inspeccionaron las cuentas de 1521-22, presentadas por Juan Pinazo el 9 de diciembre de 1522.

Tal contabilidad va desde la festividad de San Miguel de 1521 a la de 1522, y es el primer ejercicio contable de nuestra Historia fiscal del que disponemos de información. Coincide, por si fuera poco, con una época de gran inquietud. Derrotados ya los comuneros castellanos en Villalar, todavía prosiguieron su resistencia los agermanados de Valencia. En la linde de Castilla con las tierras del reino valenciano, Requena había conocido los vaivenes de las Comunidades, la inquietud de las Germanías, el paso de las tropas realistas hacia Valencia y sus imperativos requerimientos.

Con todo, el panorama desvelado por la contabilidad refleja cuestiones que bien podríamos considerar estructurales, propias de la naturaleza de las haciendas municipales de los grandes concejos del realengo castellano.

A comienzos de la Edad Moderna, éstas cargaban con enormes compromisos públicos, que hoy en día consideramos competencia de la administración central. Con unos medios de comunicación y de acción mucho más limitados que los de nuestros días, los reyes y sus consejeros tuvieron que confiar en la gestión local, en manos de grupos de poderosos no siempre bien avenidos entre sí. El nombramiento de corregidores podía refrenar algunos de sus impulsos, pero no suplantar su tarea.

En consonancia, también contaron con activos patrimoniales para asumir las peticiones de dinero: los bienes de propios y arbitrios. Si entre los propios encontramos las tierras y los inmuebles urbanos propiedad del municipio, cuya titularidad se legitimaba por las donaciones de términos del reinado de Alfonso X, entre los arbitrios se conceptuaban todos los impuestos que se aplicaban desde el poder municipal.

Sus ingresos.

Un mayordomo, de designación anual, se encargaba de las gestiones hacendísticas. Con un cierto optimismo, se declaraban primero las entradas de dinero, los cargos, fueran efectivas o no. He aquí el primer escollo. En las cuentas de 1521-22, el mayordomo ya hizo público un alcance o cantidad impagada de 182 ducados. En teoría, aquél era el responsable de hacerla efectiva, pero muchas veces solo podía endosar la carga al siguiente titular. Otros 33 ducados se encontraban pendientes de cobro, y la animada festividad del Rey Pájaro (tan grata a los caballeros) también declaró un alcance de 5 ducados. El municipio tenía pendientes de cobro 220 ducados en total, un problema que quizá fuera más allá de las cuestiones del tiempo de las Comunidades, pues se reconoció que de los bienes de propios se tomaron 19 ducados para pagar la sisa de la carne. Habitualmente, las sisas sobre los productos de consumo servían para pagar los impuestos exigidos por la monarquía, que tanta responsabilidad tuvieron en el deterioro de las arcas municipales.

Al ejercitar responsabilidades de justicia en nombre del rey, el municipio cobraba una serie de rentas jurisdiccionales. Las penas por infracciones en la Vega le reportaron 6´6 ducados, 4´2 las de las caloñas, 2´6 las de las penas en la Redonda, 2´4 por guarda y 1´7 las de otras penas más generales. Todo ello rindió el modesto montante de 17 ducados y medio. Haciendo cumplir la ley y las ordenanzas municipales no se lograban grandes provechos fiscales.

Más alegrías aportaban las imposiciones de carácter comercial a una Requena estratégicamente enclavada, en una época de acercamiento entre los pueblos hispanos. El concepto de peaje y muros rendía 49´3 ducados, 16 ducados el del asiento, 13´3 el de la renta del puente del Pajazo, y 1´3 el de correduría: 80 ducados en total. El servicio de las tablas de las carnicerías dispensó otros 24 ducados.

Las rentas, sin ser menospreciables, no fueron el principal activo de la hacienda requenense. La renta de Santa María aportó 36 ducados, 5 la del Rey Pájaro, 2´7 la del censo de las casas, y 1 la del censo del yeso. Todo sumó 45 ducados.

Más sustanciosos fueron los aportes de las dehesas, en una Castilla de fuerte orientación ganadera. El arriendo de las hierbas de la dehesa de Campo Arcís significó el cobro de 42´6 ducados, 29 el de la Fuencaliente, 22´6 el del Ardal de Camporrobles, 13´3 el de Hortunas, 13´3 el del carrascal de San Antonio, y 2 el de la Vegatilla de Almadeque. La partida total de 122´8 ducados era suficientemente significativa.

Otros recursos rurales no devengaron tales beneficios, como los 8 ducados de la heredad de Canalejas, los 5´3 de la renta de Canalejas, los 3 de las salinas, el 1´2 de la balsa del Concejo, el medio ducado de las tierras de Fuenterrobles, y el 0´2 de la leña de la Serratilla, sumando todo 18´2 ducados.

Al final, los ingresos del municipio requenense eran de 546 ducados y medio teóricos, pero en verdad solo de 326 y medio en efectivo; es decir, el 59´6% de sus posibilidades.

Sus dispendios.

Con tales medios se debieron afrontar los gastos, tanto los previstos como los imprevistos. El capítulo de retribuciones salariales de los oficiales y servidores municipales ya supuso 89´6 ducados, de los que 32 correspondieron al médico. Se debe de hacer constar que los 10´6 ducados de los que rigieron el municipio durante la Comunidad no se quisieron pagar. Al considerarlos contrarios a la causa del rey. El valorado predicador de Cuaresma recibió 8 ducados, más allá del indicado capítulo.

Los dispendios de gestión, como el acudir a consultar a las autoridades en Cuenca, se conceptuaron en 9´6 ducados.

También el municipio de Requena estuvo comprometido en el pago anual de rentas a instituciones y particulares, que alcanzó el montante de 40 ducados. Distintos pagos extraordinarios, como la compra de dos fanegas de trigo, costaron otros 21 ducados. Para desgracia de las gentes de Requena, el paso de las fuerzas de don Francisco Hurtado de Mendoza, que marcharon a acometer a los agermanados valencianos, supuso una pérdida de 72 ducados de más para las bolsas municipales.

Hemos de destacar que en el ejercicio de 1521-22 se gastaron 134 ducados y medio en obras públicas, algunas ya iniciadas anteriormente, en elementos como la acequia o el peso. La cantidad es lo suficientemente importante, máxime si tenemos presente el mal momento vivido y lo dedicado a tal concepto posteriormente, concretamente en el 1572-3:

| Concepto | 1521-2 | 1572-3 |

| Retribuciones a oficiales municipales | 17´5% | 17´7% |

| Salario del médico | 8´5% | 5´5% |

| Gastos de gestión | 2´5% | 52´8% |

| Pagos ordinarios | 10´6% | 5% |

| Pagos extraordinarios | 24´8% | 5´4% |

| Obra pública | 35´8% | 13% |

De quedarnos con el montante oficial de ingresos, los 546´5 ducados, el balance sería positivo, con 171´8 ducados a favor. Sin embargo, el municipio solo disponía de un efectivo de 326´5 ducados, dejando a deber 48´2 ducados. No en vano, entre 1522 y 1537 la paga anual de la alcaidía de Requena, de 280 ducados, fue sufragada por parte de las alcabalas de Molina, las tercias del marquesado de Villena, las salinas de Atienza o las hierbas del Campo de Calatrava.

Un panorama nada satisfactorio.

El análisis de la contabilidad de 1521-22 nos permite sacar una serie de conclusiones. La hacienda municipal era rondada por la falta de efectivo y el endeudamiento. No es extraño que una temporada de dificultades la pusiera contra las cuerdas. La pacificación real del siglo XVI le resultó beneficiosa, pero también implicó una mayor inversión en la gestión, en forma de costosos pleitos. Aunque la administración municipal albergó buenas intenciones, en forma de atención sanitaria o de dotación de infraestructuras, los compromisos acabaron arrumbándolas. Cuando las peticiones económicas de la corona fueran en aumento, se recurriría al adehesamiento de nuevos terrenos. Al quedarse insuficientes con el tiempo estas nuevas fuentes de ingresos, se acrecentarían los arbitrios y se echaría mano de los caudales del pósito, tan necesarios para conseguir cereal en años de escasez.

En suma, el municipio de Requena tuvo que cargar con demasiados compromisos, con unos recursos que al final no dieron para más. Tras la derrota de las Comunidades, el equilibrio no se reajustó a favor de los vecinos, y en 1528 solo se desvelaron unos males que cada vez se hicieron mayores.

Bibliografía.

GALÁN, Víctor Manuel, Requena bajo los Austrias, Requena, 2017.