El INTERIOR DE UN ESTADO IBÉRICO. REQUENA Y LA TIERRA DEL CABRIEL.

Parte 1

INTRODUCCIÓN

Esto es una continuación sobre la estructuración geográfico-política de la civilización que ocupó la comarca de la Tierra del Cabriel en unos amplios siglos antes de la ocupación de Hispania por los romanos, e incluso durante ésta, en los años que convivieron autóctonos e invasores. Anteriormente he publicado en “Crónicas Históricas de Requena” el artículo “Trazando los límites de Nuestro Estado Ibérico”, donde describo, con el detalle que puedo, cómo se distribuiría el poblamiento en época ibérica o del Hierro, en el área perimetral de un hipotético círculo “fronterizo” de un territorio más o menos común, situado bajo las tierras de una zona semejante, aunque algo más amplia, a la que ocupa actualmente nuestra comarca de la Tierra del Cabriel. Y así mismo, otra publicación titulada “De la Edad del Bronce a la del Hierro en la Tierra del Cabriel”, en la que quiero dar a entender la continuidad de civilización entre las dos épocas, la utilización de los mismos hábitats y la longevidad de los linajes, pues fueron los unos descendientes de los otros, salvo las contaminaciones pertinentes y habituales, que se dan y se han dado a lo largo de la historia.

Digo esto porque este siguiente artículo lo dedico a explorar ese núcleo territorial que inicialmente fue ocupado con poblados del Bronce, a base de cerros de media altura, poblados en ladera y llanos explotados agrícola e industrialmente. Porque estos mismos conjuntos poblacionales continuaron en el tiempo, manteniendo los mismos hábitats en altos cerros, bajando hacia suaves laderas o amplios llanos. Porque la diferencia entre ambas zonas limítrofes y los hábitats de esas poblaciones en llano, se refleja en que los primeros aparecen como una especie de “castillos defensivos” y los segundos como extensos poblamientos descuidados en su protección, más bien ocupados en sus labores administrativas, agrícolas e industriales. Como si los segundos confiasen en la criba de asuntos externos que ejercían los primeros.

En cuanto a la cronología referida, para mí es difícil certificarla. Es más, cuando se datan estos acontecimientos se hace de forma un tanto aleatoria, y pienso que deben ser avezados expertos quienes lo determinen después de unas meticulosas excavaciones arqueológicas y la comparación de múltiples datos. Lo cual hoy en día es una utopía por el abandono de estas lides y la escasez en las publicaciones de parte de los arqueólogos que rigen los designios desde Requena y desde las administraciones histórico-arqueológicas valencianas. Lo más que podemos hacer es especular según los pocos datos que existen o la intuición de lo que vamos viendo con nuestros propios ojos.

A grandes rasgos, los primeros asentamientos fijos que ocuparon nuestras antiguas tierras se dieron en las distintas etapas neolíticas. Al parecer, el Neolítico en la Península Ibérica comprendió entre el 6000 a.C. y el 3000 a.C., aunque estudiosos lo amplían hasta el Calcolítico o Edad del Cobre o Eneolítico, el cual, dependiendo de la geografía peninsular empieza entre 3500-3100 a.C. y acaba hacia 2200-2250 a.C.

En el Calcolítico se dan pequeñas poblaciones fortificadas de entre 1 y 5 hectáreas, que utilizan cultivos agrícolas, ganadería, comercio transmarino, metalurgia del cobre. En la península ibérica disponemos de ejemplos en las culturas de los Millares (epicentro en Almería) y Vila Nova (epicentro en la desembocadura del Tajo).

Entre el 2900 ó 2400 a.C. y 1800 a.C. parece que se da otra civilización que enlaza e incluye este periodo del cobre y el siguiente del Bronce. No tiene nombre, pero se relaciona con el fenómeno del “vaso campaniforme” y se conocen restos en Cataluña, desembocadura del Tajo, Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha (donde se ubica la cultura de las Motillas, elevaciones defensivas en el entorno del Guadiana) que serían características de la Edad del Bronce Manchego.

La Edad del Bronce en la Península Ibérica se divide en tres periodos, en los que varían las teorías cronológicas según autores. El Antiguo entre 2250 ó 1900 a.C. hasta 1800 ó 1500 a.C., Medio entre 1800 ó 1500 a.C. hasta 1300 ó 1250 a.C. y Final entre 1300 ó 1250 a.C. hasta 1000 ó 750 a.C. *(Aunque es evidente que en muchos territorios no se cumple esta rígida división cultural y se percibe su continuidad desde el Calcolítico o etapas anteriores). Sus poblados se ubican sobre cerros de difícil acceso, fortificados y de mayor tamaño que antaño. Trabajan la agricultura, ganadería, comercio, metalurgia de cobre, plata, oro y bronce. El control de las materias primas condujo a una estratificación social con nuevos jefes de lo que empezarían a ser pequeñas demarcaciones o “estados”. En el periodo del Bronce, la cultura de Los Millares dio lugar a la Argárica con Almería, Granada y Murcia como epicentros, más al norte el Bronce Manchego o cultura de Las Motillas o Morras (Ciudad Real o Albacete y sur de Cuenca), fortalezas circulares dispuestas en anillos concéntricos en torno a una gran torre central, y con unas excepcionales interrelaciones entre ellos. Y durante el Bronce final se dieron los “campos de urnas” en Cataluña y la “cultura talayótica” en Baleares, “Las Cogotas” en Castilla –León, de Montelavar (norte de Portugal), de Atalaia (sur de Portugal, Huelva y Extremadura) y de Vila Nova de Sao Pedro (desembocadura del Tajo). Los hallazgos del Bronce Final se dan en cuevas, cerros en altura o en llano, en las terrazas de los ríos.

La Edad del Hierro parece que transcurrió entre 800 a.C. hasta comienzos de la 2ª guerra púnica en 218 a.C. Hacia esta edad hay muchas conjeturas sobre si hubo colonizaciones externas que influyeron en el desarrollo cultural de estas civilizaciones autóctonas peninsulares. Las últimas tendencias, y lo que yo percibo, dan a entender una continuidad entre los grupos de la Edad del Bronce y las del Hierro de la Península Ibérica, aunque con aportaciones tecnológicas y culturales externas que diferencian de algún modo los pueblos mediterráneos y los del interior. Estas civilizaciones de la Edad del Hierro son las que la costumbre ha ido llamando “los iberos”, o desmembrando denominaciones, numerosos pueblos autóctonos hispanos como “celtíberos, edetanos, bastetanos, lusitanos, carpetanos, etc.”

Desde mi punto de vista, está claro que no está todo claro. Las fechas son volubles, la distribución territorial también, la evolución tecnológica, la distribución histórica de la épocas, la identificación de los pueblos. Falta mucha historia antigua por aclarar. Por eso suelo confundir cuando hablo de “civilización ibérica” como algo que no engloba nada concreto espacialmente, pero que si hay que utilizarlo, se puede hacer denominando como tales a los pobladores autóctonos de Hispania, pero no sólo a los que convivieron con cartaginenses y romanos, sino también a sus predecesores, habitantes peninsulares en la Edad del Hierro e incluso sus anteriores.

Entonces, al comentar sobre prerromanos en esta comarca de la Tierra del Cabriel, lo haré como una “demarcación” o “Estado” ibérico, para todas estas épocas. Porque están directamente relacionadas y ocuparon habitualmente los mismos espacios durante siglos.

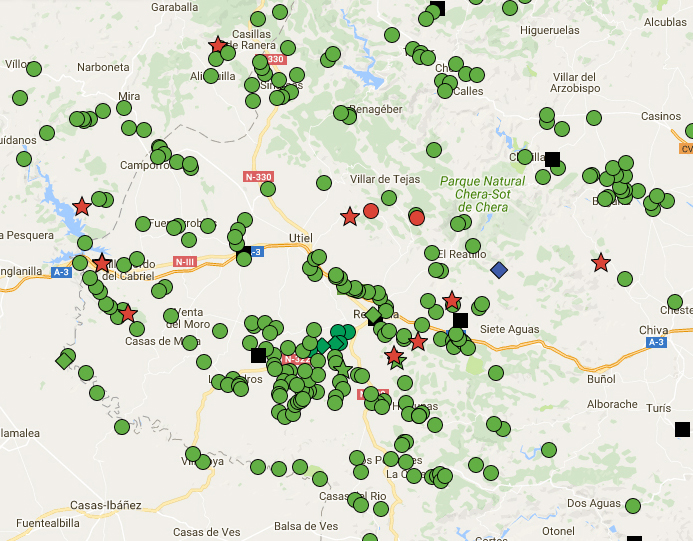

Para empezar a hablar de este territorio interior que engloba lo que debió ser nuestra “demarcación” o “Estado” ibérico sobre lo que hoy es la Tierra del Cabriel, es bueno describir el área aproximada que lo delimitaba, lo cual expliqué detalladamente en mi artículo “Límites de un Estado Ibérico. Requena y la Meseta del Cabriel”. Estos límites hipotéticos o “frontera suave” comprenderían la franja del curso del río Turia al norte, enlazando hacia el oeste con la franja del curso medio alto del río Mira o del Narboneta, que desembocan en el río Cabriel, y desde allí, bordea otra franja que hace de límite de la zona oeste y sur-oeste, hasta Casas del Río, donde gira hacia el sur, y los límites empiezan a extenderse por las estribaciones de la Sierra Martés, hasta llegar al pico de los Ajos (junto a Venta Gaeta), el cual ocupa un vértice que gira en dirección norte, ocupando una franja montañosa que llega a la Sierra del Tejo y de las Cabrillas, y continúa aproximadamente hasta la intersección del río Reatillo con el río Turia, donde enlaza con el límite norte de la “demarcación”.

Una vez analizada el área delimitadora de este posible “Estado” ibérico, según la localización de sus poblados a gran altura y atalayas que ocupaban los nombrados límites geográficos, intentaremos hacerlo con el área delimitada.

El área que tratamos podría ser de aproximadamente 2100 kilómetros cuadrados. Su interior comprendería una extensa meseta llana desgajada por estructuras orográficas que la cruzan, tanto pequeñas sierras como pequeños ríos y ramblas, que aportaban condiciones de habitabilidad por sus manantiales, fértiles y apacibles tierras de pastos y cultivos, minería para usos industriales (sal, arcillas, hierro, etc..), pesca de río (truchas).

Se producía harinas, vino, aceite, tejidos, ganadería (oveja, cabra, aves, cerdo, óvidos), caza (conejos y ciervos), carpintería, orfebres, agricultura (lentejas, guisantes, garbanzos, miel) que guardaban en almacenes, en recipientes que se colocaban sobre orificios en bancos de barro.

BIBLIOGRAFÍA

*(“Los Íberos en la Comarca de Requena –Utiel (Valencia)”; Alberto J.Lorrio (ed))

*(“El Molón. Oppidum prerromano y Hins islámico. Alberto J. Lorrio, Martín Almagro-Gorbea, Mª Dolores Sánchez de Prado).

* (PGOU Ayuntamiento de Requena)

Javier Jordá Sánchez

* Continúa en 2ª parte.