El Joven Telémaco, “pasaje mitológico-lírico-burlesco” en dos actos y en verso, marcó, en la historia de la zarzuela moderna, el inicio de un subgénero nuevo: la zarzuela bufa. Su representación en Requena, muy pocos años después del estreno en Madrid, representa un hito en el teatro musical de aficionados que vale la pena recordar.

(Original en la biblioteca de la Fundación Lucio Gil Fagoaga, de Requena).

Ningún libro de historia, por extenso y documentado que sea, cuenta una historia completa. Cuando los investigadores decimos “hasta aquí” y decidimos publicar un libro, somos conscientes de que tarde o temprano, lo dicho en ese libro se quedará corto o sus datos tendrán que ser revisados, si no refutados. Es por ello que una buena investigación debe ser exhaustiva y rigurosa.

Sin embargo, por muy concienzudos que seamos, en algún momento habrá que aplicar el primer párrafo porque aparecerán nuevos datos. Y si recordamos la famosa ley de Murphy, en cuanto publiquemos el libro, aparecerán nuevos datos. A todos nos ha pasado y a mí el primero.

En 2018 se editó mi libro Zarzuela en Requena, historia de una pasión. Con el primer ejemplar en las manos, ni siquiera se había hecho la presentación oficial, apareció un nuevo dato. Y no cualquier dato, uno de vital importancia: la constatación documental de la que, tal vez, podría ser la primera representación zarzuelística por aficionados en Requena.

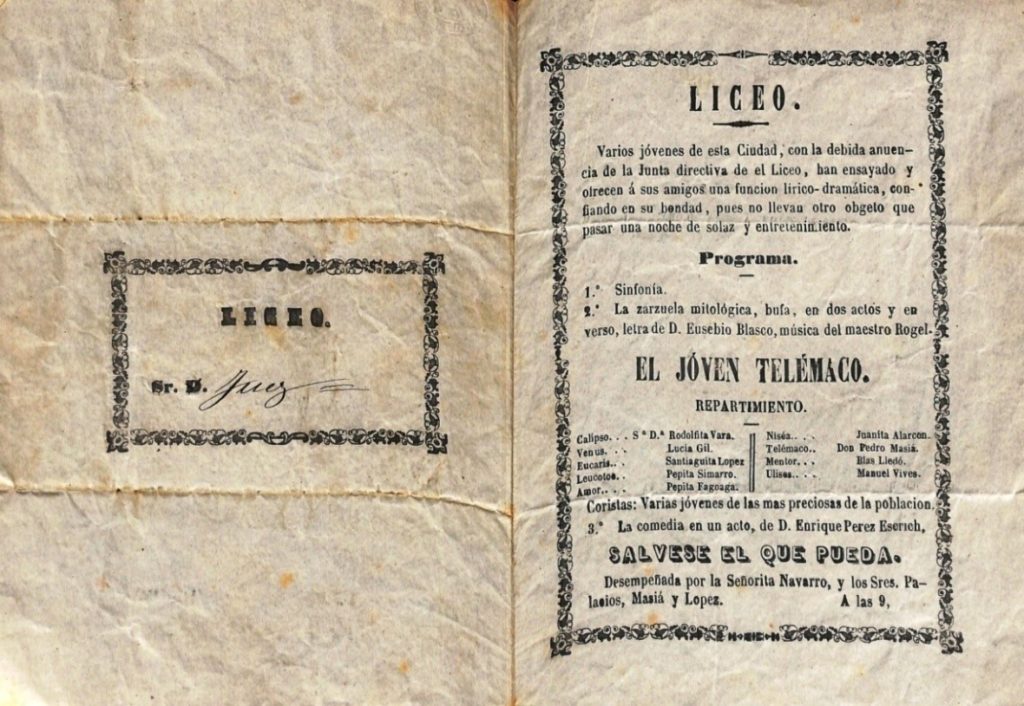

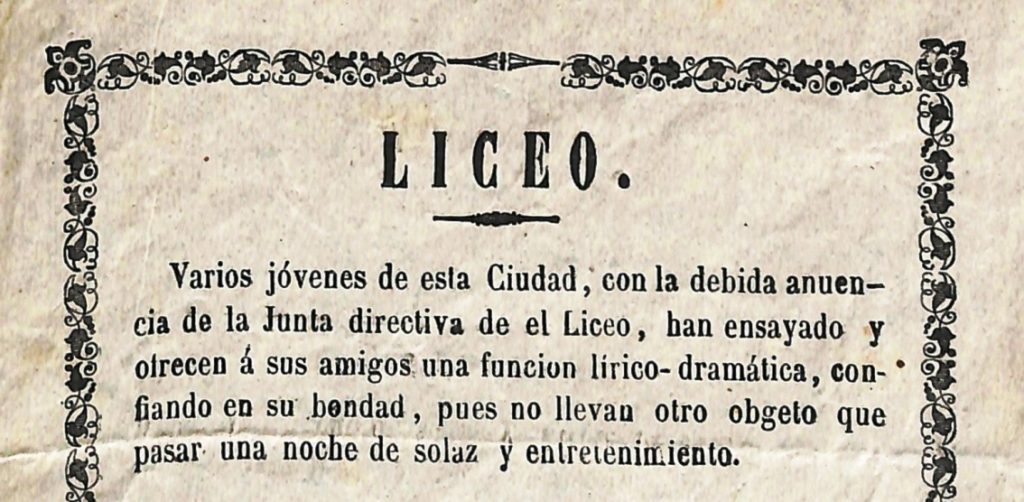

Durante los trabajos de clasificación y catalogación de documentos en la Fundación Lucio Gil Fagoaga, se encontró un folleto o programa de mano de la representación de una zarzuela y una obra de teatro, hacia finales de la década de 1860 o principios de la de 1870.

No era posible incluir estos datos en el libro, así que lo imprimimos a modo de facsímil, agregándolo como obsequio dentro del libro. Es hora de hablar de aquel evento.

El folleto en cuestión es lo que por entonces se llamaba billete[1], preparado para entregar a una persona a modo de carta, con su nombre escrito en la parte trasera. En el caso que nos ocupa, el ejemplar encontrado iba dirigido al señor Juez.

(Original en la biblioteca de la Fundación Lucio Gil Fagoaga, de Requena)

El documento no lleva marca de imprenta, por lo que se desconoce el impresor, pero estoy seguro de que fue realizado en Requena, bien por Toribio Mislata Ponce, fallecido en octubre de 1869, o bien, con mayor probabilidad, por su sucesor, Julián Aguilar Durán[2], quien se hizo cargo de la imprenta requenense a la muerte del citado sacerdote. Mi opinión se basa en que los adornos utilizados en el recuadro de la portada y la parte trasera son idénticos a los impresos en diversos libros realizados por Aguilar en la primera década de 1870.

(Originales en la Fundación Gil Fagoaga y en el Archivo Municipal de Requena).

Aunque el documento no lleva fecha, estaba guardado junto a otros datados entre 1868 y 1871, lo que cuadra tanto con las obras representadas como con lo que sabemos de algunos de los actores citados en el mismo, que ahora me dispongo a diseccionar.

(Original en la biblioteca de la Fundación Lucio Gil Fagoaga, de Requena).

Dice Bernabeu (1982, p. 452) que a mediados del siglo XIX:

Al cerrarse la Casa de Comedias debido a su ruinoso estado, se organizó la sociedad El Liceo, consagrada a promover bailes y representaciones teatrales en los bajos del antiguo monasterio del Carmen.

Esta ubicación se refiere a los salones que hoy ocupa el Museo Municipal de Requena, que a modo de salas multiuso utilizaron también las bandas de música y otras sociedades tras la desamortización del antiguo convento carmelita y entrega de propiedad al Ayuntamiento, en los años 30 del siglo XIX.

Lo indicado por el programa concuerda perfectamente con lo citado por Bernabeu, es decir: representaciones teatrales organizadas por la sociedad El Liceo:

Varios jóvenes de esta Ciudad, con la debida anuencia de la Junta directiva de el Liceo, han ensayado y ofrecen a sus amigos una función lírico-dramática, confiando en su bondad, pues no llevan otro obgeto [sic] que pasar una noche de solaz y entretenimiento.

De entre los personajes locales que veremos a continuación, uno destaca de manera especial: Pedro Masiá López (1846-1918).

Polifacético artista, Pedro Masiá fue músico, creador en 1867 de la Orquesta “La Patata”, cuyo único artículo en su reglamento, rubricado por él, decía así: Cada uno hará su santa voluntad sin perjuicio de los otros. Fue dramaturgo y libretista, colaborador del prolífico autor teatral valenciano Eduardo Escalante Feo, con quien escribió el libreto de la zarzuela ¡Entre Zagales!, con música de José María Fayos, estrenada en Valencia en 1907, así como, en solitario, el de la zarzuelita requenense El chiquillo de la tía Mitela, 1909, con música de Francisco Pino Lavara. Sabemos que se desenvolvió como músico, cantante y actor, facetas estas últimas que nos interesan aquí. Masiá rondaba los veinticinco años en la época que tratamos y, como se puede apreciar en el programa, es el único al que se da el tratamiento de Don.

(Original en la biblioteca de la Fundación Lucio Gil Fagoaga, de Requena).

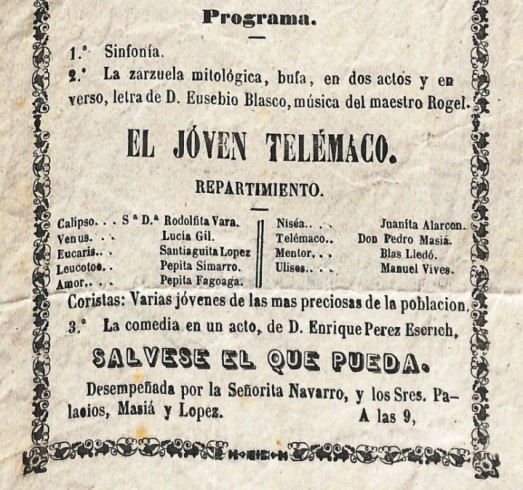

El programa del acto se inicia con una Sinfonía. Esta era la denominación de muchas oberturas y preludios de ópera, aunque también se podía aplicar a otro tipo de obras musicales utilizadas como introducción a la representación escénica.

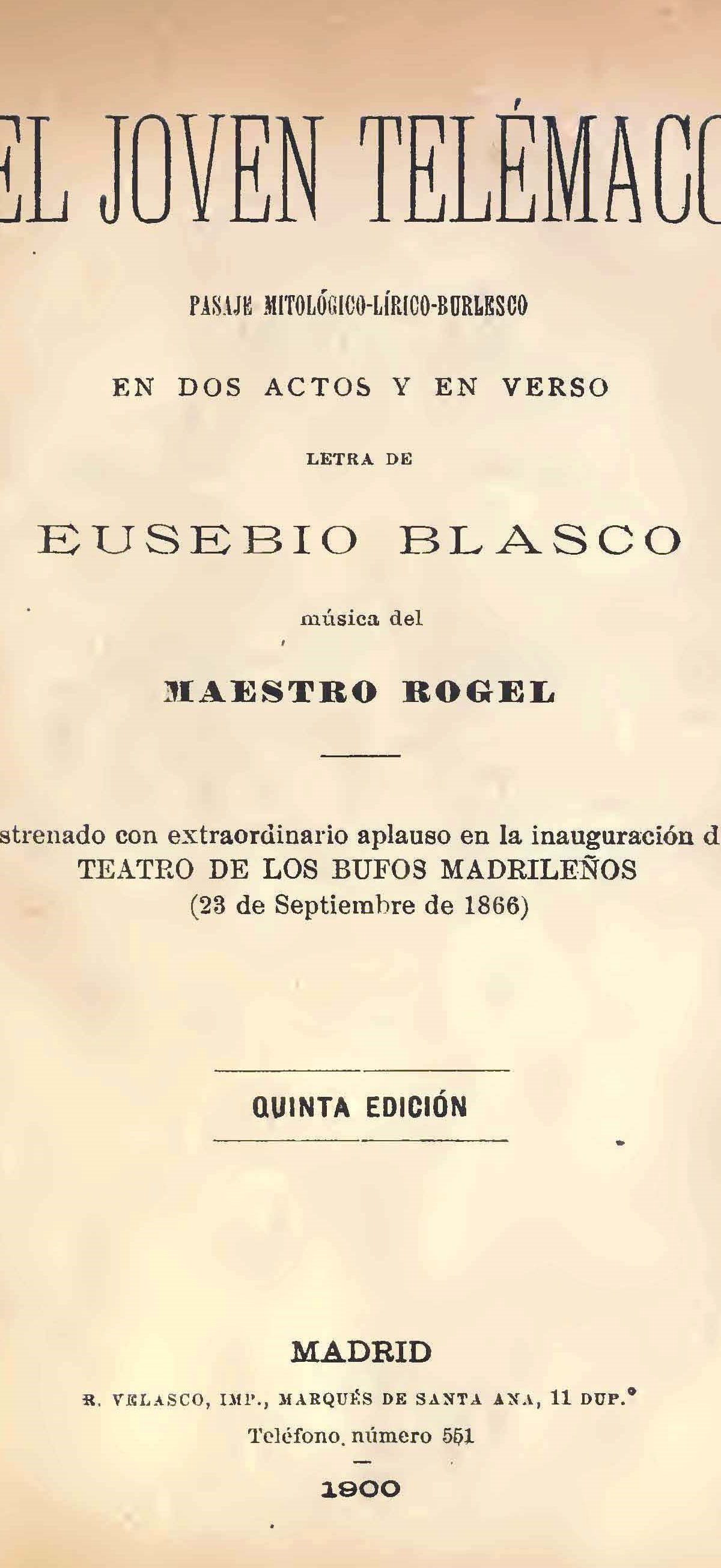

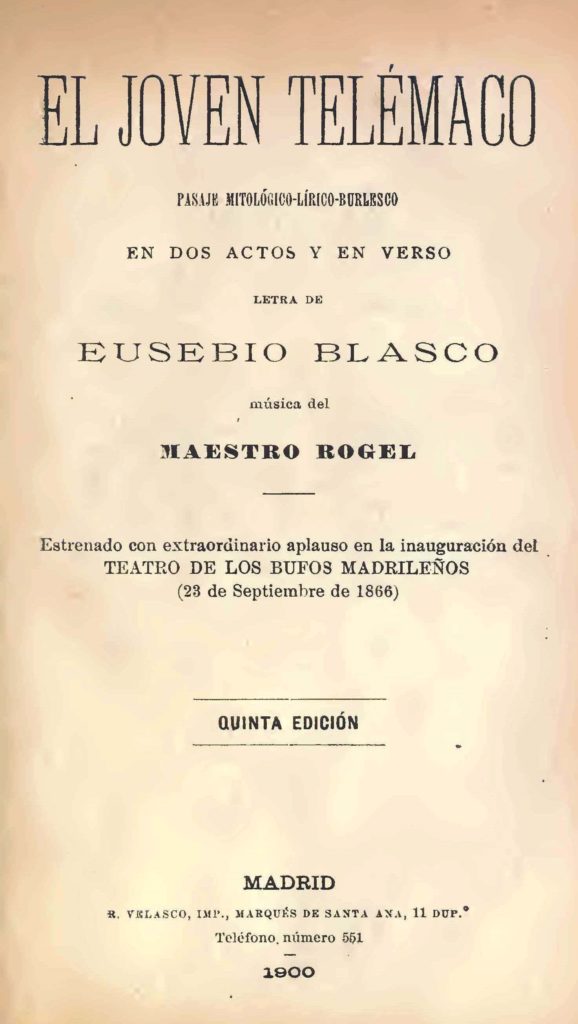

A continuación se anuncia la zarzuela mitológica, bufa, en dos actos y en verso, letra de D. Eusebio Blasco, música del maestro Rogel, EL JOVEN TELÉMACO.

(Biblioteca Digital Hispánica, BNE, Madrid).

Como podemos ver en la imagen, El Joven Telémaco, calificada como pasaje mitológico-lírico-burlesco, fue la primera obra representada en el Teatro de los Bufos Madrileños, por dicha compañía, en la función inaugural del 22 de septiembre de 1866[3]. Tan solo cinco o seis años antes que en Requena.

Los Bufos Madrileños fueron un grupo de artistas capitaneados por Francisco Arderíus, antiguo corista del Teatro de la Zarzuela, que ese mismo 1866 había viajado por Francia, viendo las operetas de Offenbach con sus can-canes y otros bailes frívolos, antecesores de la revista, que llenaban los teatros galos, en especial Les Bouffes Parisiens, espectáculo que nos resume Temes (2014, p. 45) como fórmula mixta entre teatro convencional, teatro musical, improvisación, mimo, baile…; y sobre todo, un nuevo concepto de humor basado en la sátira, el retruécano y la frase de doble sentido. También, intercalados, algunos números de teatro dramático. A lo que añadiremos que también, dentro de lo permitido en la época, un ligerísimo toque de destape de pantorrillas.

Arderíus regresó impresionado y con una idea clara: poner en marcha el modelo francés a la española. Reunió (Temes, 2014, p. 45) un pequeño conjunto de artistas amantes de lo informal y lo enloquecido (lo «alternativo», diríamos hoy), de preparación multidisciplinar, y alquiló el Teatro de Variedades, de Madrid, que pronto denominaría Teatro de los Bufos Madrileños. Y para su debut encargó al libretista aragonés Eusebio Blasco Soler (Temes, 2014, p. 45) un libreto de un humor «diferente» (según escribió luego Blasco: «una cosa muy nueva, rara, estrafalaria, algo como lo que he visto en París este verano… ¡Pero me lo tienes que dar en diez días!»).

El escritor cumplió la tarea encomendada y Arderíus encargó la música al compositor alicantino José Rogel Soriano, que se convertiría en su músico habitual, quien preparó una partitura de calidad, muy superior al libreto. Había nacido un subproducto de la zarzuela, como habría otros después, más parecido a la revista y a la comedia musical que al concepto clásico del género, al que se apuntarían pronto otros compositores zarzuelísticos como Barbieri, Arrieta, etc.

La obra parodia las antiguas comedias griegas. Blasco (Temes, 2014, p.45) la confeccionó en seis días con sus seis noches. Mezcló a las diosas Calipso y Venus con la ninfa Eucaris, el joven Telémaco, su padre, Ulises, el sabio Mentor, el niño Amor y un coro de ninfas, que derivarían en suripantas. De hecho, en la segunda edición de la obra, el autor cambia el complemento de “coro de ninfas” al de “coro de suripantas”[4].

En la representación, además de los personajes citados, destaca el coro de señoritas (suripantas[5]), así denominado por la canción, que pronto se popularizó, en la que parodian un griego “macarrónico” y que podemos seguir en este enlace:

Suripanta-la-suripanta,

maqui-trunqui-de-somatén;

sun fáribun, sun fáriben,

maca-trúpiten-sangasimén.

¡Eri-sunqui!

¡Maca-trunqui!

suripanten…

suripén!

¡Suripanta la suripanta

melitónimen-son pen!

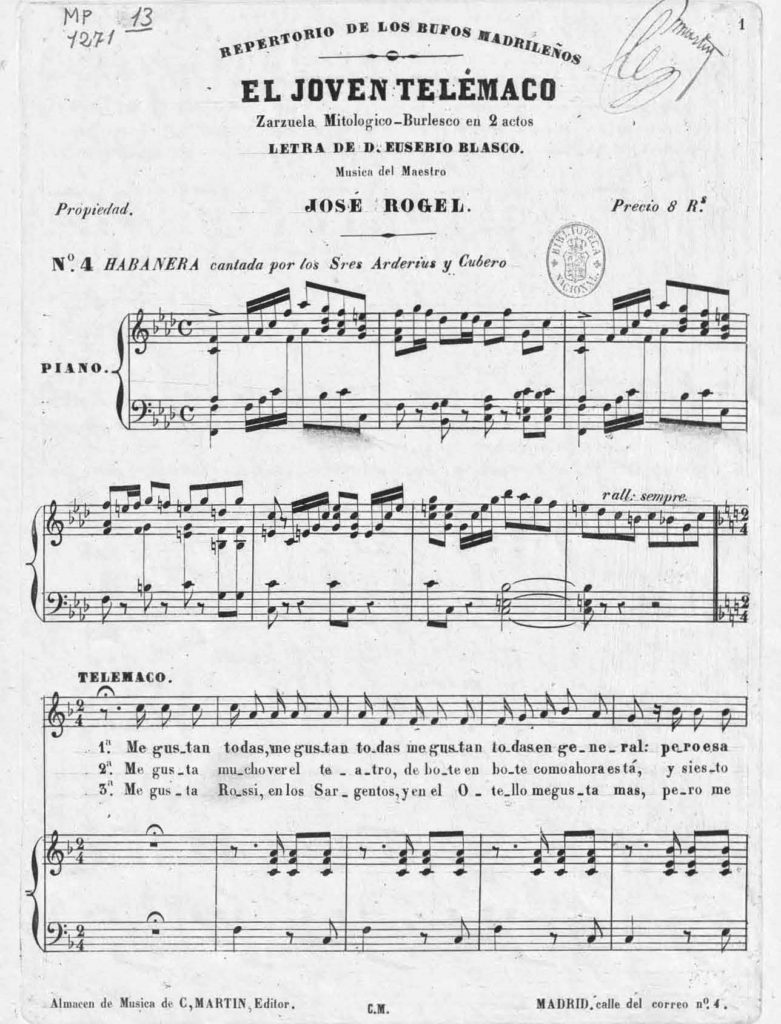

En la Requena del último tercio del XIX, sorprende ver una representación de género frívolo, no porque no pudieran haberse representado, sino porque no hay constancia documental del hecho. Sorprende más aún leer el elenco, formado al completo por actores y sobre todo actrices locales, incluyendo un coro formado por varias jóvenes de las más preciosas de la población. Y es así porque en mis investigaciones sobre las representaciones de zarzuela y teatro realizadas por aficionados, en épocas posteriores, queda claro que siempre había dificultades para conseguir mujeres y las más de las veces había que contratarlas en Valencia. Problemas de moral provinciana que, al parecer, no fueron obstáculo en la requenense sociedad El Liceo, donde don Pedro Masiá, en su papel de Telémaco, cantaba aquella habanera que decía así:

Me gustan todas,

me gustan todas,

me gustan todas

en general,

pero esa rubia,

pero esa rubia,

pero esa rubia,

me gusta más.

He comentado la calidad de la partitura, compuesta para gran orquesta, lo que me lleva al planteamiento de cómo se representaría en Requena, hacia 1870, en lo tocante a la música. Si bien la difusión de las partituras orquestales, tanto antes de la SGAE como con ella, fue nula, ya que había que alquilar los materiales, sí fue práctica habitual, en las obras de éxito, la simplificación de la música a reducciones para piano que se vendían por números sueltos o agrupados en la obra completa. Así sucedió también con El Joven Telémaco.

(Biblioteca Digital Hispánica, BNE, Madrid).

En Requena funcionaba, ya lo he citado, la Orquesta “La Patata”, dedicada a amenizar bailes de salón, pero también dos bandas de música, una de carácter municipal, en las que por esa época dirigieron músicos bien preparados como Francisco Juan Narbón, Antonio Cervera Royo y, sobre todo, el godellense Antonio Llorens Gallego, maestro de los futuros directores Pérez Sánchez y Cervera Cervera. Así pues, es lógico pensar que la representación se haría con piano y, en todo caso, unos pocos músicos, dado que el local de la representación, no siendo el teatro, sería pequeño para escenario, músicos y público, aunque este último fueran solo los socios de El Liceo.

Del reparto, destacaré los nombres del ya citado Pedro Masiá López, en el papel de Telémaco; de Blas Lledó Atienza, cuyo hijo menor, Blas Lledó Masiá, destacaría como barítono de zarzuela[6], como Mentor; y apellidos muy vinculados con la cultura local como Pepita Fagoaga (Amor) o Pepita Simarro (Leucotoe).

Una prueba de que Requena estaba al día en lo que a títulos líricos estrenados en Madrid se refería, y de que la afición teatral y zarzuelística requenense fue muy temprana, además de atrevida.

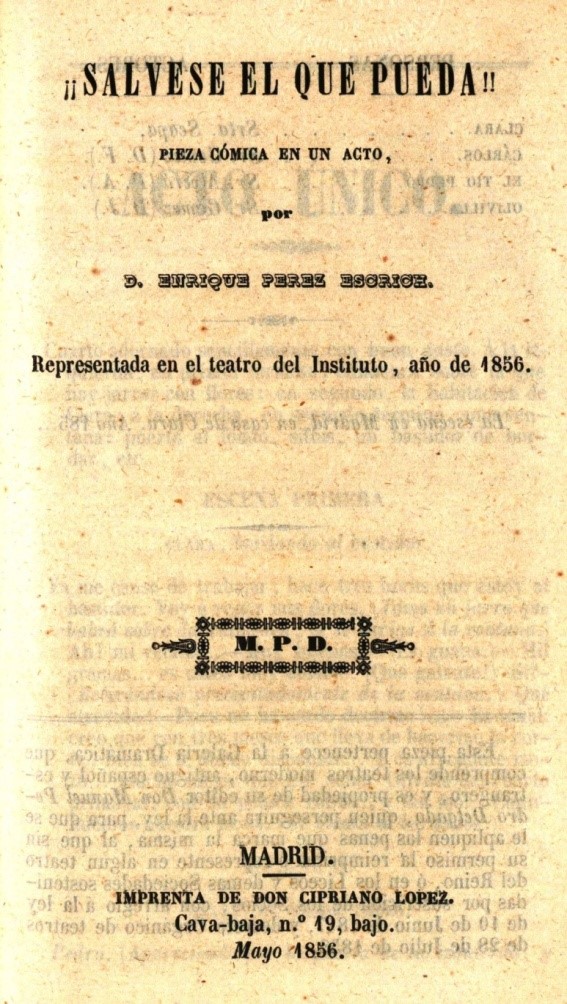

Por último, el programa se completó con una obra teatral declamada: la comedia en un acto, del escritor valenciano Enrique Pérez Escrich, Sálvese el que pueda, estrenada en 1856 en Madrid, en cuyo elenco vemos también actuando a Pedro Masiá.

(Biblioteca Virtual de Andalucía)

Enrique Pérez Escrich (Valencia, 1829 – Madrid, 1897), escritor y dramaturgo, autor destacado del folletín decimonónico, que también (¿casualidad?) escribió libretos para Arderíus y sus bufos madrileños. Tuvo sonados éxitos en la segunda mitad del siglo, siendo redescubierto tras su muerte, a principios del XX, cuando El Mercantil Valenciano reeditó sus obras completas.

No parece casual que en una misma función, en una pequeña ciudad como Requena, se programaran dos títulos tan cercanos entre sí, tanto en fechas como en autores (Pérez Escrich hizo varios libretos para el compositor José Rogel). Denota un conocimiento de la cartelera madrileña, bien por el paso frecuente de compañías teatrales de Castilla a Valencia y viceversa o bien por el hecho de que en esos años Requena tuviera representación política en la capital del reino, como por ejemplo José Trinidad Herrero, diputado a Cortes en la década de los 50, Luis de Moliní, diputado entre 1869 y 1870 o Juan José Soriano, secretario de la Junta Revolucionaria republicana en 1868 y más tarde, 1873, diputado a Cortes. Personajes de las élites sociales requenenses, con carreras universitarias, sobre todo en leyes, cultos y destacados en la ciudad que les vio nacer y, de seguro, socios de El Liceo. A estos plausibles medios de acceso a la cultura nacional hay que añadir la imprenta local, también establecimiento comercial dedicado a la venta de libros, regida por hombres cultos como, también en esta época, Toribio Mislata, tan revolucionario en el activismo político como en sus quehaceres religiosos.

El ejemplo de representación teatral presentado reafirma el excelente nivel cultural de la clase media requenense, a pesar de que la prensa local de la época, casi toda de la última década, se quejara a menudo de la incultura y mala educación de ciertos sectores de la juventud. El mismo Serrano Clavero escribía en El Eco de la Región (1894), aquella poesía que concluía así:

Por eso cuando canta el Orfeón

hay burros que interrumpen la canción.

Pero si bien es cierto que la enseñanza, más bien los maestros como tales, tuvieron muchas dificultades en cuanto a medios materiales y económicos para desarrollar una labor de formación apropiada. Personajes de la talla de Telesforo y Francisco Burgos, en enseñanza general, Antonio Cervera y Antonio Llorens, en formación musical, Pedro Masiá y Luisa Cervera, en teatro y poesía, José Antonio Díaz de Martínez en teología, ciencias y botánica, Laureano Pérez Arcas en entomología, y tantos otros que fueron llegando en las generaciones posteriores, comenzando por Serrano Clavero, formaban una élite cultural, arropada por instituciones como el citado Liceo, como la Sociedad Económica de Amigos del País, como ciertas familias ligadas a la política y a la vez a la masonería, que alentaron el conocimiento y el gusto por la música, el teatro, la poesía, la pintura y otras artes, que llevaron a una época dorada de la cultura requenense que yo, personalmente, ubico entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX.

Seguro que nuestros archivos, escudriñados por los jóvenes talentos investigadores que se han formado y se forman en estos momentos en los centros educativos requenenses, encuentran mucho más tesoros escondidos y les sacan provecho en los años futuros.

BIBLIOGRAFÍA:

BERNABEU LÓPEZ, Rafael. Historia crítica y documentada de la ciudad de Requena, 2ª ed., Requena, Diputación Provincial de Valencia y Ayuntamiento de Requena, 1982.

TEMES RODRÍGUEZ, José Luis. El siglo de la zarzuela, 1850-1950, Madrid, Ediciones Siruela, 2014.

DOCUMENTACIÓN:

Folleto de la representación de El Joven Telémaco, en la sociedad El Liceo, de Requena, h.

1869-1871 (Archivo de la Fundación Lucio Gil Fagoag

[1] Un billete, como una entrada de espectáculo, era un documento que daba derecho a algo. En este caso a acceder a la función que se anunciaba en el mismo. Por el mismo motivo, un billete actual da, como la moneda, derecho a adquirir un producto. [2] Véase el artículo “La imprenta en Requena en el siglo XIX: un camino hacia la modernidad”, en Oleana nº 28 (2014), de Marcial García Ballesteros, edición del C.E.R. [3] La fecha en la portada del libreto (23 de septiembre) es incorrecta. Fue el sábado 22 de septiembre de 1866. [4] Barreiro, Javier, en “https://javierbarreiro.wordpress.com/tag/el-joven-telemaco/” (consultado 06-VI-2019). [5] En el argot de la zarzuela (e incluso en el diccionario actual de la RAE), se llamaba genéricamente suripantas a algunas de las señoritas integrantes del coro, pero no tanto en cuanto artistas como en cuanto atractivas y «rompecorazones». Con el tiempo, incluso el término perdió su referencia al género lírico y se usó coloquialmente como sinónimo de mujer liante y nada fiable (Temes, 2014, p. 45). [6] Blas Lledó Masiá protagonizó el estreno de El Gato Montés, de Manuel Penella Moreno.