Las nuevas inquietudes urbanísticas.

Durante el Barroco, se emprendieron distintas reformas urbanísticas en muchas localidades de la Europa católica. El Papa Sixto V (1585-90) comenzó la de la Ciudad Eterna, y en la extendida Monarquía hispana menudearon las propuestas de reordenación y embellecimiento de numerosas localidades.

Las plazas mayores fueron espacios privilegiados, y entre 1617 y 1619 se finalizó la emblemática de Madrid. En Requena, se ordenó en más de una ocasión extremar el cuidado de la plaza del Arrabal, limpiándola de fangos y atendiendo a la reparación de las casas que amenazaban ruina, como más de una en 1606. La plazuela ampliada se convirtió durante el XVII en la plaza de la Villa a honra de Dios, la Virgen y los Santos. Si los festejos taurinos y las demostraciones del rigor de la justicia contribuyeron al engrandecimiento de la del Arrabal, las ceremonias del Corpus hicieron lo propio con la de la Villa, donde se emplazaron las nuevas casas consistoriales del Barroco y el templo arciprestal del Salvador.

Una cosa era el ideal de lograr espacios más diáfanos dentro del casco urbano y otra muy distinta el disponer de los mismos. Las ordenanzas de 1622 presentaban las calles de la villa de Requena como muy antiguas y angostas, propias de su pasado medieval. De cara a los rigores estivales, tenía sus claras ventajas tal estrechez, pero el almacenamiento de hilaza creó sensibles problemas.

Emprender una remodelación urbanística en toda regla, como demostró la experiencia de las mencionadas plazas, fue complicado, pues entrañaba el desembolso de bastante dinero y dirimir más de un conflicto vecinal. Reformar o construir un domicilio no resultó algo baladí, precisamente, y por de pronto las ordenanzas de 1622 insistieron en la limpieza y la desocupación de actividades artesanales de las calles y plazas requenenses.

Entonces se invocaron dos principios muy del gusto de la cultura barroca: el del ornato y el de la policía. Por el primero, se conseguía crear una apariencia más lúcida y sugerente del espacio físico, con la apertura de más de una posibilidad visual. El segundo insistía en la ordenación física que toda comunidad urbana organizada debía observar para su preservación y mejora.

El golpe ha avisado y avisa.

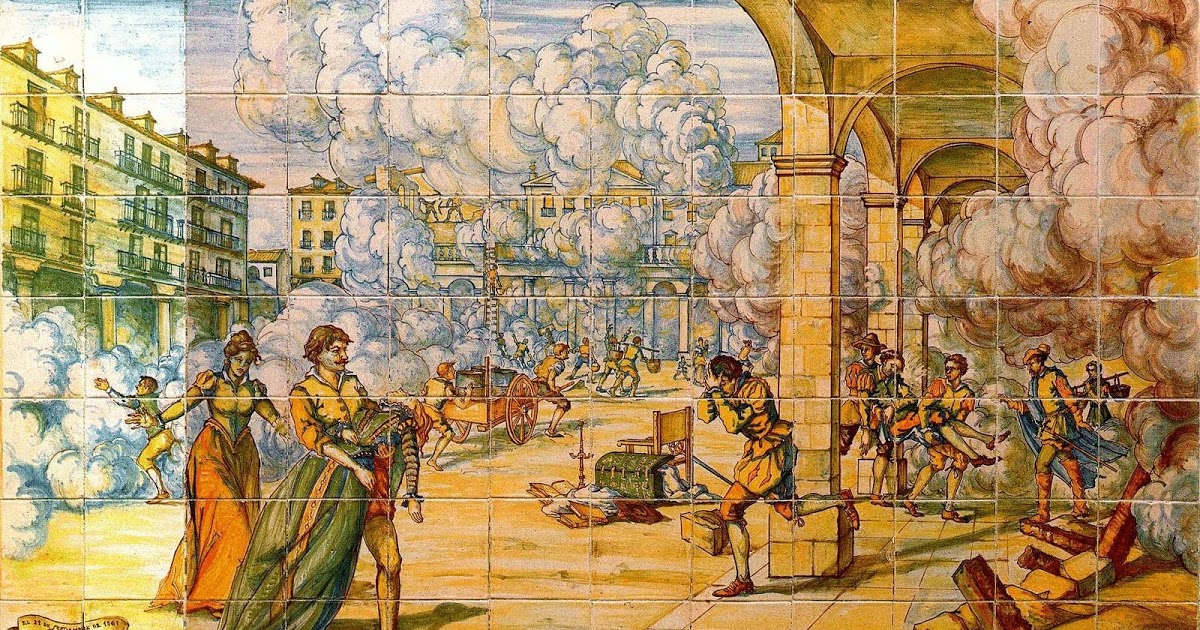

En 1622 se tenía una amarga experiencia, varias veces sucedida, la de los incendios en el casco urbano, donde abundaba el empleo de la madera junto a otros materiales constructivos.

Sin lugares o corrales apartados que sirvieran a los habitantes para almacenaje, el introducir y tener lino y cáñamo en los propios domicilios de las angostas calles de la villa creaba las temibles condiciones para provocar más de un incendio.

Según la mentalidad tradicionalista de aquel tiempo, se insistió en guardar la ordenanza antigua, la de no introducir ni almacenar linos y cáñamos no trabajados, que tan poco respetada había sido. En 1591, la población de Requena había sido cuantificada en 964 vecinos o unidades familiares, y en 800 en 1611, en una época de dificultades y fuertes contribuciones. Para muchas de aquellas personas, las labores artesanales de la hilaza serían una tabla de salvación en los momentos de apuro.

Conscientes de ello, los regidores requenenses hicieron un sintomático distingo en 1622. La prohibición se aplicaría en las casas pegadas las unas a las otras de la villa y arrabales, pero no rezaría en Las Peñas, casas de rentero y otras viviendas semejantes. Quizá, esto fuera un elemento que ayudara, junto a otros factores, al despegue de Las Peñas y del entorno rural requenense a lo largo del tiempo.

El vivo interés por el lino y el cáñamo.

Conocemos la expansión de su laboreo por las prohibiciones municipales, que a su modo trataron de poner puertas al campo. El cultivo de lino y cáñamo en no escasas parcelas perjudicaba las fuentes de los Caños y las Pilas en 1597, y en 1613 se ordenó expresamente que no se plantaran en las cercanías de las fuentes y del río Magro.

La salud de las personas y la disposición de agua en buenas condiciones podían verse perjudicadas por ello, pero el negocio de las hilazas resultaba lucrativo.

Las distintas labores de las hilazas.

Junto a la lana, el lino fue una de las principales fibras textiles de la Europa mediterránea del Antiguo Régimen. Su hebra se dejaba sola al ser espadado, una tarea que ocupó a numerosas gentes.

Con el cáñamo se confeccionaron toda clase de cuerdas, cabos o redes, sobresaliendo la tarea de agramarlo o de separación de su fibra del tallo, similar al espadado del lino.

Para evitar problemas urbanos derivados de su laboreo, se prohibió que nadie pudiera hacerlo, bajo pena de trescientos maravedíes. También se vedó la quema de las aristas de las hilazas, el hacer coladas, el estregar o limpiar la ropa a las puertas o echar las estregaduras en las calles, con la misma penalización.

La ordenación social de tales labores.

Por las ordenanzas de 1622 sabemos que al laboreo del lino y del cáñamo se dedicaban no solamente los vecinos, sino también sus habitantes más eventuales. No sabemos hasta qué punto tales trabajos atrajeron a forasteros de otras localidades.

Resultó ser un buen negocio, y algunos contrataron a otros para hacerlo. No conocemos el nombre de estos verdaderos empresarios de las hilazas, que serían ciertamente numerosos si atenemos al tenor de las ordenanzas. Ya en el siglo XVIII, el Hospital de Pobres de Requena no desdeñó su práctica para rehacer sus comprometidas fianzas.

Es probable que algún hacendado, con terrenos con lino y cáñamo, dispensara el material a otros menos acaudalados para su trabajo, funcionando un verdadero sistema de producción a domicilio, responsable a su modo de los funestos incendios. Su producción prepararía el ambiente para la futura eclosión de la sedería, en punto a interés y capacidad de laboreo.

Los lugares vedados para el laboreo.

Además de vedarse en los domicilios, como hemos indicado, se prohibió agramar en los caminos reales, verdaderas cartas de presentación de la villa, como en el de Castilla y el de Valencia que iba por el puente de Santa Cruz, el de los carros de la ermita de San Sebastián, y el que se dirigía a Iniesta.

Tampoco se podía agramar sobre las acequias o en hazas ajenas, so pena de seiscientos maravedíes. Aquel popular laboreo, pues, tuvo que ser encuadrado en el complejo mundo de la Requena del primer tercio del siglo XVII. Lo cierto es que ya entonces se dieron dilemas entre la seguridad de la comunidad y su bienestar económico.

Fuentes.

COLECCIÓN HERRERO Y MORAL, I.