Toda una revelación.

Hacia 1564 Requena pleiteaba ante las más altas instancias reales por no escasas cuestiones. La villa de Mira era uno de sus más tenaces oponentes, como bien se le recordara a su encargado judicial en la Corte don Francisco Manzano.

Mira apetecía la valiosa dehesa de Camporrobles, una de las granjas del término municipal requenense. Con posterioridad se le consideró aldea, pero en aquel momento histórico fue caracterizada de lugar de behetría.

La historiografía ha ceñido la extensión de las behetrías a la mucho más septentrional Castilla de las Merindades de los siglos XII al XV. ¿Está incompleto el mapa de las behetrías?

A vueltas con el feudalismo castellano.

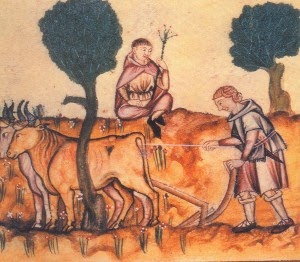

La behetría se convirtió en uno de los caballos de batalla del gran historiador Claudio Sánchez Albornoz, que defendió apasionadamente que Castilla nunca conoció el feudalismo, pues conformó un islote de hombres libres en la Europa medieval. Los villanos podían ascender a los escalafones de la caballería, y la voluntaria behetría distaba mucho de la más asfixiante servidumbre.

En el fondo su concepción de la behetría debía mucho al notable cronista del Trescientos don Pedro López de Ayala: “quien bien les ficiere que los tenga” según la explicó etimológicamente. Tras la Pérdida de España los caballeros que combatieron a los moros, carentes de fortalezas, tuvieron que conquistar y proteger con uñas y dientes los lugares llanos. Los compañeros que habían ganado cada uno de aquellos lugares escogieron al más capacitado de entre ellos como responsable obligado a ofrecerles asistencia y alimentos, los conduchos.

Sus habitantes pagarían tributo, pero no tendrían que padecer ningún agravio del responsable, al que podían cambiar hasta siete veces al día dentro de cierto linaje o de cualquier otro que desearan (la behetría de mar a mar porque podían tomarlo del señorío de Vizcaya al reino de Sevilla).

La prosaica realidad.

El mismo López de Ayala reconoció que en ninguna crónica histórica constaba semejante origen. Si seguimos su relato de los comienzos del gobierno de Pedro I, es más, veremos que los grandes linajes nobiliarios de Castilla se disputaron vivamente su goce tras la epidemia de Peste Negra de 1348. Muy poco sufragio ejercieron sus libérrimos moradores.

El cuidadoso estudio de Carlos Estepa depura la Historia de las behetrías de leyendas justificatorias y pone las cosas en su sitio. En un principio emergieron más al Sur de lo que se había supuesto y mucho más tarde de la conquista islámica, impugnando la epicidad de su amanecer. Crecieron a partir del siglo XII en tierras solariegas, en las que los diviseros o miembros de un grupo caballeresco con derecho a renta acrecentaron su poder, especialmente a finales del infortunado reinado de Alfonso X el Sabio marcado por las rebeliones nobiliarias. La riqueza de las rentas de los lugares de behetría atrajo también a miembros de la familia real. Contemplada de tal manera la realidad el libérrimo islote se convierte en espejismo.

La revitalización de la idea de behetría.

Fieles intérpretes del cesarismo real, los Reyes Católicos pugnaron con insistencia por incorporar al realengo y a sus personas derechos, bienes y gentes, no tolerando cesiones como las permitidas por sus antecesores.

El 3 de mayo de 1493 consiguieron del Papa Alejandro VI la primera bula Inter Caetera o de donación de las tierras e islas descubiertas y a descubrir. En el Caribe los españoles no identificaron auténticos reyes, sino caciques carentes de las ideas romanistas de la posesión territorial.

Este complejo mundo indiano fue considerado una tierra de behetrías a regir por los depositarios de las donaciones pontificias, encargados de evangelizar a los flamantes súbditos, que en agradecimiento deberían satisfacer tributo a sus nuevos señores.

Su aplicación en la Tierra de Requena.

La afirmación de la autoridad de la monarquía supuso el creciente desarme de las gentes del Reino y la consolidación del recurso a los tribunales de justicia. La cultura letrada cada vez se mostró más útil, y no sólo para el medro de medianías locales sino también para los grandes magnates, atentos a fortalecer su influjo en la Corte.

La villa de Requena no permaneció ajena a la tendencia, y ciertas expresiones leguleyas se incorporaron al lenguaje de nuestros juristas. Cuando se trató a Camporrobles de behetría se hizo con una intencionalidad que fue mucho más allá de la mera ostentación cortesana, apuntándose a fortalecer la posición de la villa dentro y fuera de sus términos.

La ocurrencia encomendada a Francisco Manzano no tuvo mayores ecos, y Camporrobles lejos de ser relegada a behetría llegó a aspirar al villazgo en enero de 1640, asumiendo la jurisdicción civil. De todos modos la anécdota no es tan anecdótica.

Las quejas de Camporrobles.

Lo cierto es que los habitantes de Camporrobles elevaron sus quejas al rey en 1564, dolidos del comportamiento de Requena. Se acusó a la villa de ejercer de forma abusiva su jurisdicción, ocasionando todo género de molestias. No se les permitía hacer el mejor uso de la dehesa boyal y carnicera, vedándoles en la práctica el aprovechamiento de los bienes de propios que por ley les correspondía. El horno de cocer el pan de la granja se había convertido en una regalía de la villa. Los guardas acostumbraban a prender sus ganados bajo varias excusas. No se les autorizaba a romper o labrar las tierras sin poseedores. En el reparto del tributo o pecho del servicio se les agraviaba, cargándoles una cantidad mayor de la debida. Con desdén se prefería ignorar que su iglesia parroquial disponía de cura propio. Para colmo los guardas y alguaciles les apremiaban bruscamente a declarar las ramas de leña, llegando a registrar debajo de sus lechos sin ningún rubor.

En este memorial de agravios habilmente redactado no consta la exacción de martiniega, yantar o infurción, exacciones percibidas por los señores de las behetrías. Sin embargo, se acusa con fuerza a Requena de ejercer un dominio despótico, quebrantador de los privilegios otorgados por el rey, con lesivas consecuencias para su patrimonio. El municipio requenense regido por una minoría de caballeros y prohombres (una especie de diviseros, con todas las reservas) se comportó como un auténtico señor.

La señorial Requena.

Por aquel tiempo Requena porfió para ser reconocida como ciudad, y contestó briosamente a los moradores de Camporrobles, dispuesta a preservar la jerarquía territorial de su pequeño mundo.

El síndico procurador Marco Pedrón se encargó de lanzar la saeta contra las anteriores acusaciones. Con realismo no tildó a Camporrobles de behetría, pero la describió como una granja de renteros de bienes de vecinos de Requena y Utiel, destacando la condición social subordinada de sus gentes.

Empleando un argumento muy grato a las villas señoriales de nuestro Siglo de Oro se acusó a los aldeanos de ser gente indoméstica e incorregible, capaces de matarse entre sí y de extender el desorden por los lugares comarcanos. La justicia criminal de la villa garantizaba la paz del rey.

Además, los aldeanos pecaban de la más crasa ingratitud, olvidando que se les trataba como vecinos cuando se acudía a la Real Chancillería de Granada. En el fondo chocaron los intereses de la minoría rectora históricamente consolidada de Requena con la emergente de Camporrobles, empleando con astucia argumentos manidos más o menos adaptados a la realidad.

La Tierra de Requena: ausencia de Comunidad.

Una realidad marcada por la jerarquía del poblamiento, la de la Tierra de Requena. Acertadamente Emilio Cabrera y Andrés Moros centraron la cuestión hablando de los señoríos terminiegos o de los dominios concejiles de las villas y ciudades de la Castilla bajomedieval, que mantuvieron en un régimen de subordinación a sus aldeas.

El desarrollo aldeano al calor de una parroquia originó disputas por doquier. Estas tensiones se canalizaron básicamente de dos maneras: segregándose para formar un concejo propio con atribuciones variables o forjándose una Universidad de la Tierra integrada por la mayoría de las aldeas, capaz de plantar cara a la villa sin disolver los vínculos de la Comunidad de Villa y Tierra.

La Tierra de Requena nunca fue una Comunidad así como si lo fuera la de Albarracín o Soria. En la segunda mitad del siglo XIII había florecido en los términos de Soria un rosario de aldeas, repartidas de manera dispersa entre las distintas collaciones del núcleo urbano. En los siglos XIV y XV, afectadas por un proceso de concentración forzado por la crisis bajomedieval, las aldeas vecinas aprendieron a cooperar más estrechamente, animando las grandes demarcaciones territoriales del término general, los sexmos, que constituyeron la Universidad de la Tierra de Soria.

En Requena, por el contrario, el crecimiento aldeano emprendió su vuelo en el siglo XVIII. El hábitat concentrado impuso su ley entre los siglos XIII y XVI. Las aldeas de Camporrobles, Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes, Villargordo y la Venta del Moro nunca conformaron una Universidad de la Tierra de Requena, que hubiera alejado la idea, por puntual que fuera, de mentar las behetrías.

Fuentes.

ARCHIVO MUNICIPAL DE REQUENA.

Documentos nº. 6120 y nº. 6194.

Libro famoso de las Behetrías de Castilla, que se custodia en la Real Chancillería de Valladolid. Mandado hacer por Don Pedro I de Castilla. Edición facsímil de Fabián Hernández, Santander, 1865.

Bibliografía.

AA. VV., III Congreso de Historia Comarcal. Comunidad de Villa y Tierra, Requena, 2008.

CABRERA, E.-MOROS, A., Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV, Barcelona, 1991.

DÍEZ, E.-GALÁN, V. M., Historia de los despoblados de la Castilla Oriental (Tierra de Soria siglos XII a XIX), Soria, 2012.

ESTEPA, C., Las behetrías castellanas, 2 vols., Valladolid, 2003.

LÓPEZ DE AYALA, P., Crónicas. Edición, prólogo y notas de José-Luis Martín, Barcelona, 1991.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., España, un enigma histórico, 2 vols., Barcelona, 20000.

ZABALA, S., Las instituciones jurídicas en la conquista de América, México, 1971.

* El término behetría era «‘una población cuyos vecinos tenían derecho a elegir su señor«,