El republicanismo español ante la crisis de la Restauración.

En 1898 el gabinete liberal de Sagasta afrontó la guerra con Estados Unidos, pese a saberla perdida de antemano, para preservar la monarquía restaurada en 1875. Los republicanos podían servirse de la angustiosa situación para derribarla, acusando de falta de respuesta patriótica y de inteligencia política al régimen. En ciudades como Valencia alzaba su voz con elocuencia Vicente Blasco Ibáñez, cuyos incendiarios artículos provocaron la repulsa de los conservadores. En plena fiebre del imperialismo España perdió sus dominios en América, Asia y Oceanía, encajando en la categoría de las naciones moribundas, pero la monarquía no se hundió como en Rusia en 1917 o en 1918 en Alemania. Alfonso XIII pudo reinar.

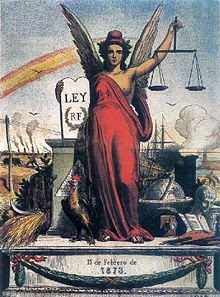

Aquel rey no tuvo más remedio que resignar el poder en 1931, pese a que España declaró con prudencia su neutralidad durante la Gran Guerra. El país había cambiado mucho desde comienzos de siglo, y muchos de sus habitantes consideraron que la República solucionaría con más solvencia los problemas. El republicanismo de 1931 se mostró más formado y más maduro que el de 1873, y sus ideas ganaron a personas que antes se habían inclinado por los partidos monárquicos. Ahora no nos ocuparemos de la descomposición del sistema de la Restauración, sino de la emergencia ideológica de su alternativa histórica.

La difusión de las ideas republicanas.

Las ideas de libertad no se recluyeron en la América del Norte gracias a la mejora de las comunicaciones y a la labor de la prensa, como muy bien ya apuntara Larra. La caída del Antiguo Régimen no comportó la tan alabada libertad de prensa, que posibilitaría el diálogo razonado entre personas con ideas distintas, basamento de la opinión pública informada y del parlamentarismo. Las sucesivas leyes de prensa establecieron puntillosos regímenes de censura, que podían conducir a una publicación al secuestro o retirada del mercado con incautación patrimonial, y a su director a la cárcel.

Las cabeceras de oposición gubernamental tuvieron dificultades notorias para prosperar y mantenerse, y muchas veces tuvieron que variar su encabezamiento para sortear los escollos de la censura. La ayuda de los patrocinadores y de los suscriptores, gentes comprometidas con sus ideas, era fundamental para sobrevivir.

En Requena la prensa de contenido republicano tuvo que enfrentarse con tales obstáculos. En 1899 ya se publicaba El Baluarte: semanario republicano, y en 1912-17 El Distrito defendió los postulados del republicanismo, cuyo testigo fue recogido por La voz de Requena.

La monarquía alfonsina en tela de juicio.

Entre 1920 y 1923 la crisis se había apoderado a todos los niveles de España, como de muchos países de Europa. El partido conservador y el liberal se deshacían, el reformismo no acertaba a regenerar el sistema, los catalanistas cuestionaban la configuración centralista del Estado, la guerra parecía a punto de perderse en Marruecos y el rey no se conducía a la altura de las circunstancias y de su misión. Se escuchaba ruido de sables en la nación.

En Requena los problemas vitivinícolas pasaban su pesada factura. Sus caldos no se vendían a los precios esperados en el mercado, y muchos productores lo encajaron con enorme dificultad. Las tensiones empezaron a hacerse visibles en una sociedad con muchos campesinos pobres. Entre las capas medias e ilustradas se dejó de confiar en el régimen.

Herederos del liberalismo más auténtico.

Los republicanos de 1920-23 nunca se consideraron una novedad extranjerizante en la Historia española y requenense, sino los verdaderos continuadores del liberalismo nacido en el Cádiz de la guerra de la Independencia.

Su adhesión a la Constitución de 1812 cabe interpretarla en clave de exaltación de la soberanía nacional, que depositó el poder en el pueblo sin compartirlo con el rey, según la fórmula de compromiso moderantista de la Constitución de 1876.

Como tales, los republicanos requenenses se vanagloriaron del anticarlismo de la localidad en el siglo XIX, con conocidos hechos de armas que se convirtieron en un referente social. En la campaña electoral de 1920 arremetieron contra el datista Marín Lázaro tachándolo de carlista.

Gentes preocupadas por los problemas de su tiempo.

La I Guerra Mundial dividió la opinión pública de la neutral España, y los partidarios de los Aliados procedieron de las izquierdas. Con grandes dosis de simplificación, consideraron que se trataba de la lucha entre la democracia y los vestigios del Antiguo Régimen, pasando por alto la participación zarista al lado de Francia y Gran Bretaña.

La republicana Francia fue la nación que más admiraron, pese a contemplar con prevención el episodio de la Comuna de 1870. Desde esta óptica francófila puede entenderse su visión benévola de la revolución rusa, que entendieron como la actualización de 1789 en un país atrasado, así como una invitación al cambio. Los Estados Unidos o Suiza, muy valorados por el republicanismo federalista catalán, no se tuvieron muy presentes.

Sus moderadas propuestas sociales.

La cuestión social no se solucionaba a su entender con medidas revolucionarias ni violentas. Muchos de los republicanos eran sastres, pintores, drogueros, vendedores de ultramarinos o de máquinas agrícolas, gentes de clase media vinculadas al comercio local, y nunca defendieron la expropiación revolucionaria de tierras e inmuebles urbanos, ni la propiedad y la explotación colectiva como terminaría llevando a cabo el bolchevismo.

Fueron partidarios del cooperativismo de influencia italiana y del crédito social al estilo británico, medidas perfectamente compatibles con una sociedad capitalista de pequeños y medianos propietarios, llamadas a tener una perdurable influencia bajo diferentes formas en nuestra comarca. Su defensa del Primero de Mayo hemos de entenderla más como una llamada a la dignidad humana de forma abstracta que como una reivindicación de clase, aunque ello no dejara de allanar el camino de ideologías obreristas revolucionarias.

El vivo impulso regeneracionista.

Desde finales del siglo XIX la Restauración venía siendo puesta en duda por intelectuales como Joaquín Costa, que la consideraban mortal para la vida del país real. La oligarquía caciquil del país oficial, que hoy quizá conceptuaríamos de casta, se venía repartiendo cargos y prebendas, además de negando la voz a grandes sectores de la ciudadanía española, malogrando con los fraudes electorales de todo género el logro del sufragio universal masculino en 1891.

El regeneracionismo era una sensibilidad reformista que pretendía acabar con los excesos oficiales en provecho de lo más auténtico de la nación, acomodándose a idearios que iban desde el conservadurismo al republicanismo. El propio Alfonso XIII manifestó sus simpatías regeneracionistas al inicio de su reinado.

Los republicanos requenenses no se quedaron atrás al respecto, y arremetieron con dureza contra la barraca o la corrupta administración municipal, sufragada aún con impopulares impuestos indirectos y gestionada por personas de escasa moralidad y competencia.

En cierta manera contemplaron la situación de la España anterior a la dictadura de Primo de Rivera con ojos noventayochistas, comparando la guerra de Marruecos con la de Cuba, cánceres de la nación que impedían aplicarse a las tareas de despensa y escuela.

Cuestiones que se dejaron para más adelante.

En aquel tiempo los republicanos de nuestra localidad no se manifestaron radicales, sino que prefirieron ofrecer un perfil más integrador, digno de un populismo democratista. La prudencia les hizo ganar adhesiones, pero la polémica se encendió posteriormente a medida que se discutieron ciertos puntos.

En materia religiosa no se mostraron devotos de las tradiciones católicas ni seguidores de las indicaciones eclesiásticas precisamente, pero todavía no se decantaron hacia posiciones abiertamente anticlericales como a partir de 1933, en otro contexto histórico, cuando identificaron a la Iglesia como uno de los obstáculos más importantes para la ansiada regeneración patria.

En cuanto a la organización territorial del Estado y a su esencia nacional no se definieron por el momento, aunque fueran partidarios de la descentralización administrativa y se mostraran firmes convencidos de la personalidad castellana de Requena dentro de la provincia de Valencia. Las polémicas estatutarias y acerca de Cataluña vendrán en los días de la II República.

La repulsa hacia las aventuras militares no era óbice para que se rindiera un sincero homenaje al general Pereyra, muy vinculado sentimentalmente a Requena, a la que había ofrecido sus buenos oficios en el siempre delicado servicio militar de sus mozos.

El acendrado orgullo de ser requenenses.

En todo momento nuestros republicanos alardearon de su devoción filial por su patria chica, muy propia de una época que asiste al desarrollo de las ciudades medias y grandes en varias áreas de España.

En sus páginas se anunciaron los establecimientos del comercio local, ejemplo de una nueva época de bienestar que podía ponerse al alcance de muchos. A la poesía de los vates locales le dispensaron una cálida acogida, y se mostraron satisfechos con el relato histórico de la Requena contraria al conde de Castrojeriz. Su inquietud con el presente fue compatible con el gusto historicista de raigambre romántica.

La experiencia de los republicanos requenenses de aquellos años puede antojarse modesta, así como carente de originalidad en relación a otros núcleos del republicanismo español. Cada uno es muy libre de pensarlo. De todos modos su andadura presenta muchos puntos en común con la de los republicanos de la ciudad de Alicante o de Castellón de la Plana (liberalismo radical, reformismo social, inquietud intelectual, ufano orgullo localista y mensaje a veces contradictorio), demostrando que muchos cambios han empezado en España a partir de 1808 desde sus localidades.

Fuentes.

ARCHIVO MUNICIPAL DE REQUENA, Hemeroteca, La voz de Requena, años de 1920 a 1923.