Tres años de liberalismo.

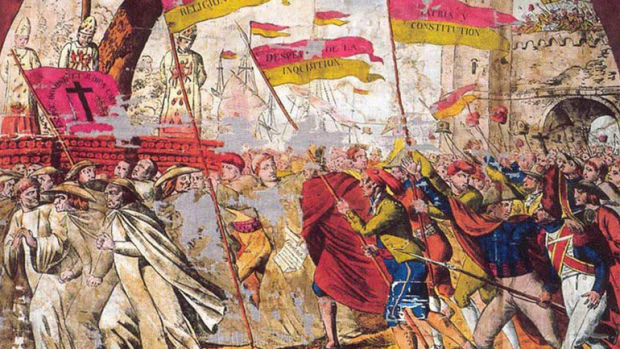

El 1 de enero de 1820 el coronel Rafael de Riego encabezó un pronunciamiento militar en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y proclamó la Constitución de 1812 de manera accidentada, iniciando una curiosa singladura por Andalucía. Ante el cariz de los acontecimientos, el 18 de marzo Fernando VII se vio obligado a jurar el texto constitucional. España se erigió en el gran foco revolucionario de la Europa de la Restauración, notándose su impacto desde Portugal a Rusia, sin olvidar su repercusión en el mundo iberoamericano. Así dio comienzo el Trienio Liberal, la segunda experiencia constitucional española, que contempló el deseo de cambiar nuestro país, la perfidia del rey felón, la división de la familia liberal entre moderados y radicales, la aparición de partidas realistas por la Piel de Toro y la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, la fuerza de invasión de la Europa absolutista que en 1823 dio al traste con la misma.

Requena se sumó al pronunciamiento de Riego con la creación de una junta revolucionaria a cuyo frente estuvo el veterano don Pedro José Cros, hombre de leyes y experto político desde los días de la guerra de la Independencia. El liberalismo había calado en la oligarquía requenense y el 7 de marzo se proclamó la Pepa en la villa. Posteriormente, recién fallecido Fernando VII, se hablaría del gran entusiasmo que suscitó entre los requenenses. El corregidor Miguel Martínez Delgado, alto representante local del absolutismo, fue expulsado y dio comienzo una época apasionante, de la que no disponemos de las actas municipales, pero sí de los registros de Propios y Arbitrios, de las anotaciones del Pósito, de importantes documentos de la Milicia Nacional y de las indicaciones de aquellos años del Libro Nuevo de la Vera Cruz.

Las ideas liberales, latentes en el sentir de parte de la sociedad española desde la época de las Cortes de Cádiz, se habían difundido con rapidez a través de la prensa, en la que el anticlericalismo estaba muy presente. En ese ambiente, las nuevas Cortes aprobaron el 1 de octubre 1820 el decreto de disolución y reforma de las órdenes religiosas, que afectó a tales de diversa manera. El convento del Carmen de Requena sufrió la incautación de sus bienes (que serían devueltos al finalizar el Trienio Liberal) y los frailes fueron de nuevo expulsados, como se refleja en las actas de 1822 y 1823 de la Vera Cruz. Todavía en 1821 fray Evaristo Calderón presidió la Vera Cruz, pero al año siguiente ningún prior carmelita se encontró a su frente, si bien la comunidad de San Francisco recibió la gratificación de 50 reales. Los liberales hispanos de aquella hora histórica no renunciaron al catolicismo y algunos sacerdotes fueron fervorosos propagandistas del liberalismo, pero la religión se introdujo en el corazón del combate político, dado el carácter sacralizado del absolutismo.

Cambios institucionales y precariedad económica.

Los liberales del Trienio acometieron importantes cuestiones, capitales para el carácter y orientación de la sociedad española, como la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la extinción de los vínculos y la desamortización de las órdenes religiosas. En Requena, el desgaste del vetusto sistema de los Propios y Arbitrios facilitó su tarea hacia la privatización y el anudamiento de nuevas relaciones sociales. Los repartos de suertes de terrazgos en las dehesas de las Cañadas, la Serratilla, Campo Arcís, Hoya de la Carrasca y la Albosa prosiguieron con fuerza, lo que afectó al grupo de labradores que desde el último tercio del siglo XVIII hacían la postura por los Pasos de la Vera Cruz.

La aplicación de la contribución económica ocasionó severos problemas, por mucho que anulara arbitrios anteriores. Las deudas municipales por diversas imposiciones (como los cánones de las citadas suertes) ascendieron a 12.637 reales el 5 de enero de 1822, por mucho que los presupuestos en reales se inflaron artificialmente para atender a los acuciantes gastos de presos, soldados y milicianos, con notable esfuerzo.

| Anualidad | Gastos | Ingresos |

| 1820 | 206.743 | 208.960 |

| 1821 | 224.500 | 224.504 |

| 1822 | 240.237 | 239.567 |

En medio de tan titánico esfuerzo, el mantenimiento de la limosna del lugar o del pueblo a niveles más aceptables que en años anteriores fue un verdadero logro: 385 reales en 1821 y en 1822 unos 402. Sin embargo, el ejercicio contable de la Vera Cruz arrojó sintomáticamente un balance menos halagüeño que el de 1816-18:

| Ejercicio contable | Ingresos | Gastos |

| 1816-18 | 7.553 | 9.329 |

| 1821-22 | 3.056 | 3.034 |

Aquí también se tuvieron que acomodar los dispendios al dinero disponible, haciendo de la necesidad virtud. Sin bienes raíces ni rentas anejas, la Vera Cruz no se vio afectada al respecto en modo alguno por los movimientos desamortizadores del Trienio.

La conciliación con el cabildo eclesiástico.

Pero volvamos a 1820. Presidió ese año la junta del Domingo de Ramos el prior fray Benito Martínez Paños. El alférez, Nicolás Ibáñez, no asistió por hallarse ausente. El tema central de la reunión, como vimos en el capítulo anterior, giró en torno a la nueva concordia que se pretendió establecer entre el cabildo de clérigos y la cofradía de la Vera cruz, motivada por el “peliagudo” asunto de vestir a los ángeles. Pero lo interesante del tema es que a través de los artículos del acuerdo podemos conocer algunos aspectos del funcionamiento de la hermandad y el papel del clero secular en ella. Por su interés transcribimos algunos de esos artículos:

“1º Los individuos del cabildo eclesiástico son y serán perpetuamente hermanos de la hermandad de la Vera Cruz y Sangre de Cristo, participando de todas las indulgencias, misas y sufragios que participan los demás hermanos.

“2º Los señores capitulares eclesiásticos no han de pagar limosna alguna, si solo las que quieran ofrecer voluntariamente, pero en recompensa han de ser obligados a asistir a la procesión del Jueves Santo en la forma que previene la constitución 36.

“3º Todos los años en el día en que se hace la distribución de las misas y sermones que están a cargo del cabildo, se nombrarán dos capitulares eclesiásticos con títulos de mayordomos, cuyo oficio es dirigir y arreglar la procesión llevando las insignias de la hermandad por distintivo, cuidar del culto y veneración de las santas imágenes, celar sobre la compostura, decencia y reverencia que deben presentar en ella los penitentes y de cuanto contribuya a la conservación y aumento de la hermandad.

“4º El señor abad, acompañado de dichos mayordomos, quedan obligados a asistir a las limosnas que se hagan por el pueblo, a la junta general que se celebra el Domingo de Ramos y a las particulares que sean convocadas por los oficiales de la hermandad.

“5º Será también cargo de dicho señor abad y mayordomos asistir y presenciar las cuentas de la hermandad y firmarlas hallándolas fieles y legales, tomándose el mayor interés por su aumento y conservación.

(…)

“8º Los hermanos sacerdotes renuncian y se apartan voluntariamente del derecho y privilegio que hasta el día han disfrutado de llevar el pendón como alféreces de la hermandad y de los que han exercido por razón de mayordomos vistiendo los ángeles, alternando en los seculares, de cuyo cargo será en adelante.”

El acuerdo fue aprobado por los hermanos en la junta general, finalmente. Cabe resaltar también que en la redacción de las bases de esta concordia se tuvo en cuenta la redactada el 1580, que había sido ratificada en 1626, junto con otras innovaciones que se introdujeron en 1683 referentes a la participación de los clérigos en los cargos de gobierno, lo que nos habla tanto de la necesidad que hubo desde antiguo de reglamentar de forma clara la relación entre ambas corporaciones como de seguir la tradición en época de notables cambios institucionales.

Las polémicas procesionales del Trienio.

Los liberales fueron, a su modo, de una tendencia católica rigorista que ha sido llamada, no sin riesgo, jansenista, más proclive a la lectura e interiorización de las Sagradas Escrituras que a las funciones religiosas ostentosas. Para ellos, la instrucción religiosa y la política se hallaban entrelazadas íntimamente y nombres de cofradías como los Esclavos de Jesús Nazareno no resultaron de su agrado. La Sangre de la Vera Cruz no despertó una reticencia similar, pero las procesiones fueron sometidas a observación atenta.

Gracias a los estudios del gran periodista Manuel Chaves Nogales, sabemos que en la Sevilla del Trienio sus jefes políticos tomaron en 1820 disposiciones en previsión de los problemas de agitación de la Semana Santa, cuyas procesiones deberían celebrarse sin disciplinantes, personas veladas y antes de la anochecida. Se permitieron los Pasos en los templos, vestimentas e insignias cofrades y a escuchar el sermón y el miserere. La religiosidad veracruzana era pautada. Ya en 1821 se planteó la disolución de ciertas cofradías hispalenses.

Los liberales requenenses prosiguieron atendiendo a la dotación de las fiestas religiosas ya establecidas y no tenemos constancia de disposiciones similares a las de Sevilla durante el Trienio, pero sí de cuestiones muy similares en 1824, cuando los sacerdotes reclamaron que los penitentes de Semana Santa no acudieran con túnicas y capuces por temor al desorden. El absolutismo hizo suyos las disposiciones de orden público de los liberales del Trienio, lo que nos induce a sospechar las simpatías liberales de varios hermanos de la Vera Cruz, en línea con la fama política de Requena entre los absolutistas y la inclinación de parte de su oligarquía hacia el liberalismo. La limosna en reales de los Pasos evidencia el compromiso con la celebración de procesiones durante el Trienio, a pesar de las dificultades económicas:

| 1818 | 320 |

| 1820 | 524 |

| 1821 | 411 |

| 1822 | 460 |

| 1823 | 274 |

Las procesiones no padecieron interrupción y la bajada vino en el conflictivo 1823, el de la irrupción de los Cien Mil Hijos de San Luis y de las partidas que les acompañaron en diversa medida.

Tendencias espirituales.

El descenso del 23 también se aprecia en las posturas de los Pasos más cotizados:

| Año | Oración del Huerto | Cristo Enarbolado | Virgen de las Angustias |

| 1820 | 110 | 154 | 260 |

| 1821 | 100 | 80 | 225 |

| 1822 | 100 | 160 | 200 |

| 1823 | 70 | 60 | 114 |

Más allá de lo económico, estos datos son elocuentes del estancamiento de la Oración del Huerto (asociada en la segunda mitad del XVIII a los campesinos con pretensiones), de los vaivenes del Cristo Enarbolado y del predominio de la Virgen de las Angustias. La reverencia a Santa María ganaba peso en una cofradía en origen cristocéntrica, al calor de la revalorización de las figuras simbólicas femeninas en el intenso tiempo de la Revolución y del Imperio en Europa, con las alegorías de sus distintas patrias con formas de mujer. La ósmosis entre lo político y lo religioso fue una realidad coetánea y las castigadas personas del Trienio tuvieron buenos motivos para implorar la maternal protección de la Virgen de las Angustias, rasgo de una religiosidad más íntima y cercana.

¿Una conquista del liberalismo?

El posicionamiento de parte del clero español en contra del régimen constitucional y el descenso de hermanos e ingresos en distintas cofradías del país, como las hermandades de la gaditana San Fernando, induce a pensar que las cofradías y el liberalismo no fueron compatibles. En la Vera Cruz de Requena prosiguió, asimismo, el descenso del número de hermanos:

| 1818 | 114 |

| 1821 | 85 |

| 1822 | 80 |

| 1823 | 56 |

Sin embargo, la mayor caída se dio en 1823, cuando se volvió a restaurar el absolutismo. Durante el Trienio descollaron en el gobierno de la cofradía una serie de prohombres, como el alférez de 1820-1 Ignacio Moya, los mayordomos Juan Antonio López Martínez y Joaquín Zanón y los clavarios Valentín Penén y Francisco Ibáñez. El cura de San Nicolás Dionisio Enríquez de Navarra, que sobresalió en la gestión del Hospital de Pobres, también tuvo un destacado protagonismo durante aquellos días. Algunos de ellos formaron parte de familias que terminaron abrazando el liberalismo moderado y nutrieron el núcleo de la hermandad, cuya limosna del platillo permaneció estacionaria a despecho del número menguante de cofrades:

| 1818 | 173 |

| 1821 | 180 |

| 1822 | 168 |

| 1823 | 189 |

El liberalismo del Trienio y la Vera Cruz, pues, convivieron sin mayores problemas. Es más, sus ideas fueron muy posiblemente adoptadas por parte de sus cofrades más comprometidos, que tuvieron que adoptar no pocas precauciones en 1823. A 7 de abril de tal año cruzaron la frontera los Cien Mil Hijos de San Luis. Los liberales requenenses habían defendido Valencia de los realistas y seguido a las fuerzas constitucionalistas hasta la capitulación del general Francisco López Ballesteros el 4 de agosto del 23 en la jienense Campillo de Arenas. Al retornar a casa se encontraron con diversos infortunios, según expresaron años después. El icónico Riego murió ejecutado ignominiosamente el 7 de noviembre. Todo un terrible aviso.

Correlativa y sintomáticamente, el alquiler de las túnicas experimentó un descenso significativo durante el Trienio:

| 1818 | 820 |

| 1821 | 520 |

| 1822 | 640 |

| 1823 | 891 |

Mientras en el núcleo más comprometido de la hermandad calaba el liberalismo, prueba del carácter complejo de aquella sociedad en transición, algunos decidieron tomar parte en las procesiones para salvar las apariencias de respetabilidad ante las nuevas autoridades absolutistas. Aquellos que acudieron a la Vera Cruz como si de un salvavidas se tratara fueron flor de un día. El liberalismo había venido para quedarse y el absolutismo no fue capaz de animar la Vera Cruz. El Trienio, pese a su brevedad, señaló con sus tendencias políticas y religiosas el camino a andar en el siglo XIX.

Fuentes.

FONDO HISTÓRICO DE LA VERA CRUZ DE REQUENA.

Libro Nuevo de la Vera Cruz.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

Libro de propios y arbitrios de 1801-24, nº 2415.