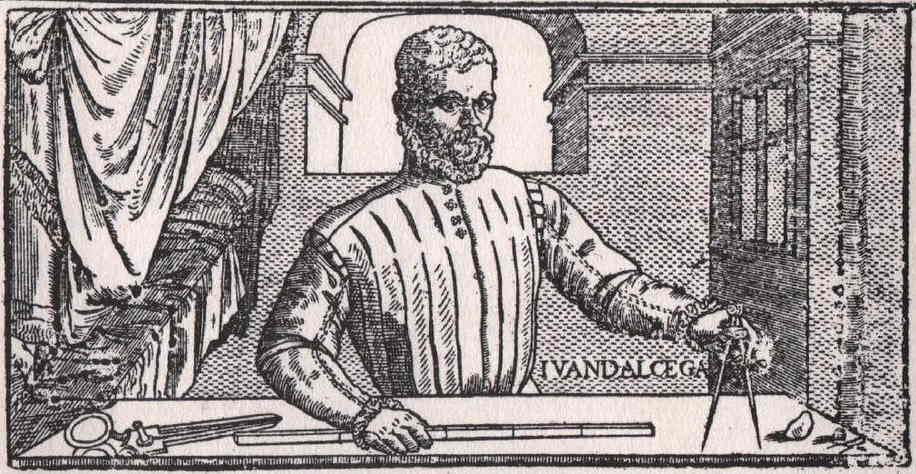

En nuestro Siglo de Oro, que tuvo mucho de oropel, el arte de la sastrería fue reivindicado por Juan Luis Vives, coincidiendo con el auge textil, la eclosión de ciertas modas y el coetáneo (sempiterno, en verdad) placer por el lujo. Sazonados frutos fueron los tratados del guipuzcoano Juan de Alcega Libro de geometría y traza de 1580, que más de un desvelo le dio, y del granadino Diego de Freile Geometría y trazas para el oficio del sastre de 1588, que incluyó sonetos de autores como Miguel Díaz de Alarcón.

Parecía que los sastres y su gremio habían conquistado la respetabilidad de la quisquillosa sociedad del Antiguo Régimen, pero el camino a recorrer todavía era largo y tortuoso. El gran Quevedo, satírico en vena, los fustigó sin contemplaciones en El sueño del infierno, escrito en 1608 y publicado finalmente en 1627. “Deben entender los sastres en el mundo que no se hizo el infierno sino para ellos”, sentenció el temible don Francisco.

Las ordenanzas requenenses de 1622 no se mostraron tampoco contentas con su proceder, por mucho que la antigua costumbre lo puntualizara, aunque en unos términos más moderados. Sus labores, de hecho, estaban supervisadas por el poder municipal, nombrándose anualmente veedores o inspectores de sastrería, dentro de la preocupación por el bienestar público local.

Se hizo hincapié en que los sastres debían esmerarse en su tarea y en dar fin a las prendas encomendadas por los vecinos, cortadas y tomadas en sus domicilios, según uso bien establecido por el tiempo, verdadero señor de la ley entre aquellas gentes.

Cualquier ropa o vestido debía ser acompañado por el correspondiente recaudo (o aviso) y oportuno adeudo al cliente, sin falta alguna. No podían entregarse ropajes inacabados. Para sus tareas y requisitos, se estableció el plazo de un mes, bajo penalización de seiscientos maravedíes.

La posición del sastre, legalmente, se encontraba en desventaja en relación a la del dueño de la pieza, ya que el segundo podía exigirla sin acabar, recibiendo los recaudos correspondientes y sin que se le pidiera nada más. En tales casos, el juramento del dueño sería prueba suficiente.

No conocemos todavía si los sastres de la Requena del Barroco fueron en verdad negligentes o es que carecieron de la capacidad suficiente para atender todos sus encargos. Es probable que si hubieran redactado las normas lo hubieran hecho en términos diferentes a las de los regidores, grandes señores de vestidos.

Fuentes.

COLECCIÓN HERRERO Y MORAL, I.