Años críticos.

España vivió una auténtica crisis nacional e imperial entre 1891 y 1898. Los precios agrícolas cayeron para disgusto de los productores, los intelectuales se quejaron de los males de la patria y se perdieron Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y otros dominios en Oceanía en plena vorágine del imperialismo, cuando se consideraba muerta a toda nación que no devoraba a otra. Hoy en día, la historiografía ha rebajado bastante las dimensiones del desastre, aunque nadie duda de la amargura que dejó tras de sí. Sometidas a los mandatos del sistema caciquil de la Restauración, a los gravámenes sobre los alcoholes y al furibundo pedrisco, las gentes de Requena encararon como pudieron mejor aquel temporal. Algunos se convirtieron en héroes, otros en supervivientes de una década de guerra, enfermedad y muerte.

Nueva guerra en Cuba.

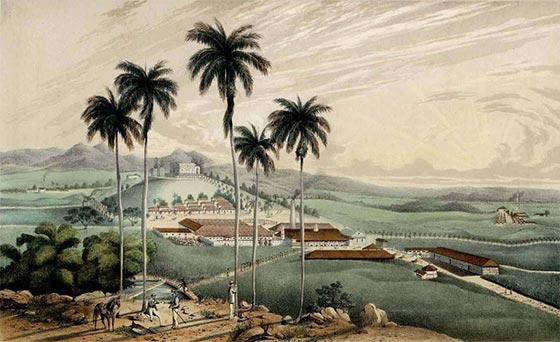

Una de los territorios más ricos de la España del XIX fue Cuba, lugar de promisión para los que querían convertirse en acaudalados indianos. Sin embargo, la tierra del ardiente sol también lo fue de conflictos no menos ardorosos por su independencia desde 1868. La metrópoli consiguió a duras penas imponerse militarmente, pero no acertó a emprender en la perla de su imperio las reformas oportunas.

El descontento prosiguió. Un 24 de febrero de 1895 los independentistas cubanos lanzaron el Grito de Baire, seguido en treinta y cinco localidades del Oriente insular. El gobierno español volvía a enfrentarse a una nueva guerra allí: envió al general Martínez Campos con 7.000 hombres de refuerzo. Hasta el final del conflicto en 1898, los españoles llegaron a trasladar a Cuba unos 220.285 militares, la mayor movilización trasatlántica hasta la segunda guerra mundial.

Requena y sus propias guerras.

El esfuerzo español no surgió de la nada, sino del sacrificio de un país todavía muy rural, con punzantes desigualdades sociales. Los soldados y los recursos del imperio procedían de localidades como Requena.

La tarde del 7 de febrero del 98 no había sido anodina aquí, cuando una comisión de su clase jornalera había pedido al ayuntamiento que los propietarios de montes les permitieran aprovechar la corteza de los pinos, la leña del monte bajo y otros productos similares. Faltos de jornales, no podían alimentar a sus familias.

Los señores munícipes accedieron a disponer de la corteza, por considerarla de escaso valor, pero leñas y jornales eran cosa de los sacrosantos propietarios. Todo recargo sobre la riqueza territorial se desestimó, y el remedio quedó fiado a la buena voluntad del ministro de la Gobernación sobre el fondo de calamidad y a la construcción de la carretera de Almansa a Cofrentes.

Las desamortizaciones no habían favorecido a los grupos campesinos. Tampoco habían ayudado a crear instituciones de compensación social. El Estado del Bienestar brillaba por su ausencia en la España de la Restauración, y sus ayuntamientos cargaban con compromisos (en educación o en sanidad) y deudas interminables. A 27 de marzo, el de Requena exhibió con no poca satisfacción un balance prometedor del año fiscal de 1894-5: 110.699 pesetas y 72 céntimos de ingresos, y de gastos 103.343 pesetas y 51 céntimos. Sin embargo, el 25 de julio se reclamaron 64.463 pesetas y 92 céntimos por la hacienda provincial por el impuesto de los consumos. Todo un infortunio. De muy poco sirvió que el 22 de agosto se solicitara la condonación de contribuciones por pedriscos.

El impuesto de sangre.

La llamada obligatoria a filas nunca fue popular en la España del XIX ni en otros países, por mucho que se llamara a la nación en armas frente al enemigo. Contra las quintas y los consumos clamaron los grupos populares durante la revolución de 1868.

La tercera guerra carlista agotó a las gentes de Requena, y durante la Restauración estuvo vigente la ley de reemplazos del 30 de enero de 1856, que facultaba al gobernador civil de la provincia a apercibir a los ayuntamientos, encargados de convocar, reconocer y sortear a los mozos del reemplazo anual. Los munícipes escogían a los talladores, y el comandante de la plaza a los oficiales y sargentos al efecto. Los curas párrocos y el juez municipal también asistían a las tareas de alistamiento.

En 1877, pasada la guerra contra los carlistas, las autoridades requenenses entregaron a la caja de reclutas cincuenta mozos, con el socorro diario de cincuenta céntimos. En febrero de 1898, en vísperas de la guerra con Estados Unidos, se llamaron a filas hasta a ciento treinta y cuatro. La población de Requena no había crecido en proporción pareja, pero los imperativos de la guerra se habían desbordado.

Ser soldado en la exuberante Cuba.

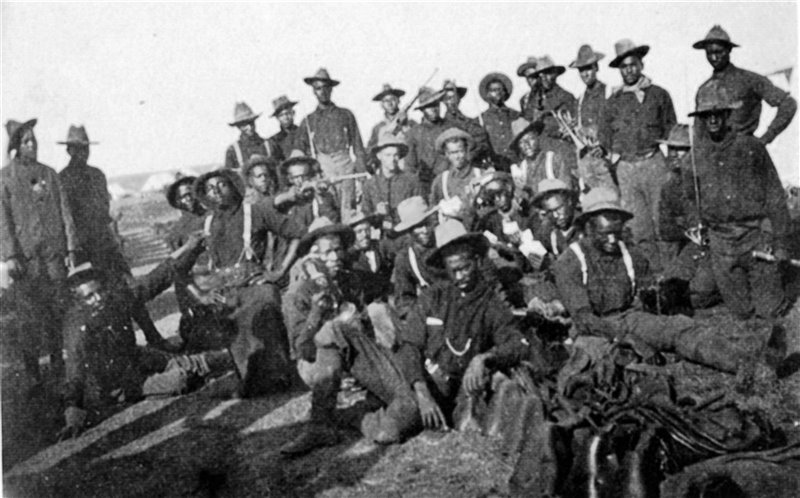

Los soldados destinados, o condenados, a servir en Cuba eran muchachos de escasos recursos y temperamento sufrido, no pocos analfabetos, procedentes del medio rural. Entre 1850 y 1898 descendió la edad media de los soldados españoles en Cuba. Si en 1850 se situaba en los veintiséis años, durante la guerra de 1895-98 se desplomó a los veintiuno. Algunos reclutas sólo contaron con apenas dieciséis años. Los requenenses llamados a filas en febrero del 98 nacieron en 1878-9. Con la redención en metálico del servicio en Ultramar alcanzó la astronómica suma de 1.500 pesetas (2.000 por retrasos), Cuba se convirtió en un campo de batalla de pobres.

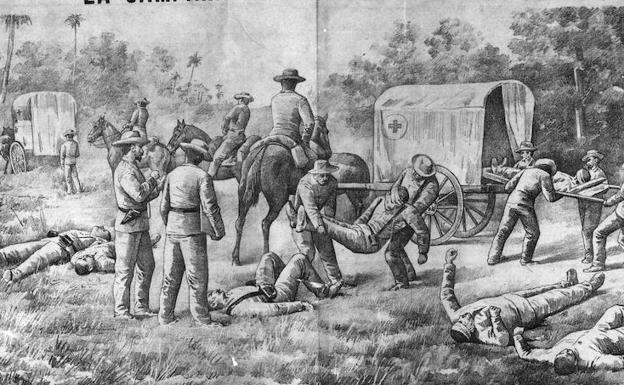

Las condiciones eran verdaderamente adversas para los combatientes allí, con una temible temporada de huracanes capaz de alterar cualquier operación militar. Conscientes de sus posibilidades, los comandantes independentistas Antonio Maceo y Máximo Gómez lanzaron el 22 de octubre de 1895 la campaña de invasión del occidente cubano, que duró noventa y dos días de gran intensidad. Su objetivo era arruinar la organización económica que beneficiaba al poder colonial. El general Martínez Campos no quiso emprender una acción militar más severa, y el mando pasó en febrero de 1896 al general Weyler, que desplegó la reconcentración. Muchos campesinos fueron obligados a ir a una serie de pueblos cercados, con unas condiciones de vida penosísimas propias de un campo de concentración, para aislar de todo apoyo a las unidades guerrilleras. Paralelamente, se reforzó la división de la isla por medio de trochas o líneas militares con puestos de vigilancia. En este escenario dantesco, los independentistas trataban de desangrar a las tropas españolas, que formadas en columnas intentaban darles caza. Al mismo tiempo, una gran cantidad de soldados españoles se dedicaron a las labores de la producción de tabaco y azúcar de los ingenios, haciendas provistas de instalaciones de procesamiento de caña para obtener alcohol o el mismo azúcar. La esclavitud se había abolido en Cuba de 1880 a 1886, y otro tipo de trabajadores iba tomando el relevo.

Los adversarios más mortales de los militares españoles fueron las enfermedades tropicales, que posteriormente también castigarían a las unidades expedicionarias estadounidenses. Se ha calculado que de las 44.389 bajas españolas durante la guerra de 1895-98, unas 2.032 lo fueron en batalla, 1.069 de resultas de las heridas, 16.329 por el vómito negro y 24.959 por otras enfermedades. En verdad, las fuerzas para enfrentarse con la enfermedad eran exiguas, como denunció Santiago Ramón y Cajal. Con pocos hospitales, a la sazón desbordados, el ejército español sólo disponía a fines de 1897 de 2.301 médicos y 56 farmacéuticos para atender a 7.182 oficiales y 184.647 soldados: una triste ratio de más de 83 hombres por médico y de más de 3.425 por farmacéutico. Sintomáticamente, un 23 de enero del 98 el ayuntamiento de Requena deploró la muerte de los dos hijos de la maestra en Cuba. Se estiman en veintinueve las bajas requenenses de esta guerra.

La hora de Estados Unidos.

A finales del siglo XIX aparecieron dos grandes potencias dispuestas a demostrar su fuerza: Alemania y los Estados Unidos. Desde los días de la emancipación de la América continental, los españoles habían temido las ambiciones estadounidenses sobre Cuba, temores también compartidos por alguien como José Martí. Algunos intereses del mundo empresarial de USA presionaron al respecto. Tras la guerra de Secesión, los plantadores de azúcar de Luisiana fueron de capa caída y ganaron peso los refinadores de Nueva York, muy atentos al azúcar cubano. En 1887 formaron un poderoso trust, que fijó a su conveniencia en el Sugar Exchange los precios azucareros, intervino en el comercio de la isla decididamente e invirtió en sus fábricas y tierras. El 85% de las exportaciones cubanas se dirigieron en 1891-5 a Estados Unidos, que había desbancado a España como metrópoli económica.

No obstante, el presidente demócrata Cleveland (1893-97) consideró oficialmente el mantenimiento de la autoridad española en Cuba como la mejor garantía para la preservación de los intereses económicos de Estados Unidos, con el cobro de indemnizaciones por los bienes destruidos por los independentistas, tachados de bribones por él mismo. Sin embargo, antes de la llegada a la presidencia del republicano McKinley, más de uno suponía en la Cuba de 1896 que la guerra entre España y los Estados Unidos terminaría desencadenándose. De hecho, entre 1894 y 1897 la Escuela Naval de Estados Unidos trazó planes de guerra contra España, cuyo principal objetivo era la codiciada Cuba. Tras vencer a la armada española en el Caribe, una fuerza de 280.000 soldados tomaría La Habana, con la asistencia de los independentistas cubanos. Paralelamente, se ejecutarían acciones navales en Manila y en el golfo de Cádiz. El comercio español sería perturbado y se podrían bombardear las ciudades del litoral canario y peninsular.

En la España metropolitana tampoco se desconocían las intenciones estadounidenses, pero el Estado Mayor de la Armada no elaboró planes tan ambiciosos como los de la Escuela Naval. En febrero de 1898 se recomendó no exponer la flota española a una batalla y centrarse en la protección del territorio metropolitano. Aunque el mismo almirante Cervera también fue del parecer de no conducir al grueso de la armada al Caribe, el peligro de aislamiento del nutrido ejército español en Cuba obligó al final a emprender la navegación.

El estallido del Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 ofreció el pretexto para el desencadenamiento de la guerra. La regente María Cristina no encontró a ningún político español que aceptara vender Cuba a Estados Unidos por 300 millones de dólares. Se prefirió ir a la guerra ante el riesgo para el sistema de la Restauración, en medio de una fuerte agitación patriotera. El 19 de abril, el Senado y el Congreso de Estados Unidos instaron a abandonar Cuba a España, que prefirió declarar oficialmente la guerra el día 24.

Soldados requenenses para luchar contra Estados Unidos.

Aquel día 24 de abril hubo sesión ordinaria del ayuntamiento de Requena. Nada se consignó en acta sobre la declaración de guerra, pero sí se abordaron las reclamaciones de los mozos llamados a filas, una cuestión que venía tratándose de forma pormenorizada desde el 1 de marzo.

Cuando se celebró el sorteo de los alistados el 13 de febrero, ninguno de los ciento treinta y cuatro mozos alegó, como si se resignaran a su suerte. Fue algo aparente, pues desde el 1 de marzo las reclamaciones ocuparon bastantes horas, incluso ya entrada la noche, de los comprometidos munícipes. Martín Gil Hernández, hijo único, abrió el juego.

Tal avalancha quizá estuviera motivada por el temor a la entrada en guerra con los Estados Unidos tras la explosión del Maine, una nueva adversidad que añadiría a buen seguro mayores sufrimientos a los ya padecidos. Además, la llamada a filas de los mozos coincidió con otra mala época de la aperreada vida de los jornaleros. El año se había estrenado con un temporal que había arruinado edificios y perspectivas laborales. Para colmo de males, el ayuntamiento carecía de dinero para auxiliarles debidamente. Un inoportuno servicio militar podía colmar la cachazuda paciencia de más de uno al condenar a su familia a mayores privaciones si cabe.

Entre la espada del requerimiento militar y la pared de la miseria jornalera, los munícipes hicieron sus encajes de bolillos, algo muy antiguo en Requena, pues no era la primera vez que sus hijos marchaban contrariados a servir al rey, dejando hogares pobres. Atendieron las reclamaciones con detalle, dilataron lo que pudieron el proceso y dejaron la decisión última en manos de la autoridad militar, cuidándose de lavarse las manos sin quedar mal.

El coronel Pereyra en la defensa de Canarias.

A 21 de abril del 98, el ejército de Estados Unidos tenía 2.143 oficiales y 26.040 soldados, una fuerza numéricamente insuficiente frente a la de España en Cuba. Algunos de sus militares pensaron que sus extensas costas se encontraban indefensas ante una posible incursión, llegándose incluso a temer alguna acción española desde Filipinas contra California. En vista de ello, la mejor defensa pasaba por ataques, como los proyectados por la Escuela Naval: el punto fuerte de Santiago de Cuba, clave del imperio español, debía ser conquistado. Los Estados Unidos, a despecho de los errores cometidos en batallas como la de las lomas de San Juan, hicieron una contundente demostración de fuerza al desplegar hasta 300.000 hombres en sus unidades navales y terrestres. Nacía el siglo americano.

Precisamente en aquel mes de abril del 98 se creyeron ver dos cruceros de Estados Unidos ante Las Palmas de Gran Canaria y se temió un desembarco enemigo en el archipiélago. Procedente de Barcelona, el día 9 de aquel mes llegó desde Barcelona a Las Palmas al frente del segundo batallón del regimiento de Mallorca el coronel Pereyra, muy vinculado a Requena por su matrimonio en 1878 con doña Emilia Núñez de Haro y Peinado. Tras la derrota el 1 de mayo de una flota española en la filipina Cavite, Pereyra asumió la comandancia de Lanzarote, a la que llegaron las noticias de la derrota de Santiago de Cuba del 4 de julio, del armisticio del 12 de agosto y de la firma del tratado de París del 10 diciembre, la de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Durante las negociaciones de paz, se temió que las Canarias se convirtieran en moneda de cambio. Francia temió que Estados Unido ocupara algún punto del archipiélago o la ciudad de Tánger con el beneplácito británico, frustrando sus ambiciones en el revuelto Marruecos. Tal cosa no sucedió y Pereyra resignó la comandancia el 23 de agosto.

Las Filipinas en llamas.

España no sólo había combatido en el Caribe, sino también en el Extremo Oriente, en Filipinas. Los cambios allí acaecidos en el último tercio del XIX habían fortalecido al proletariado rural y a una cierta clase media, con deseos reformistas y patrióticos, que conformó la sociedad secreta del Katipunan. Siguieron con intereses los sucesos de Cuba, llegando a contar con apoyo del Japón imperial, que codiciaba el archipiélago. Al descubrirse sus actividades en agosto de 1896, la insurrección independentista se precipitó. Emilio Aguinaldo proclamó en septiembre de 1897 la constitución provisional de la república de Filipinas, pero las divisiones en el campo independentista forzaron la paz de Biac-Na-Bató (14 de diciembre de 1897).

Con la aquiescencia británica, que no deseaba para nada que Alemania ganara fuerza en Filipinas, la armada estadounidense atacó con rotundidad a la española el 1 de mayo de 1898 en Cavite. Los estadounidenses trasladaron a Luzón a los dirigentes independentistas, se inició el asedio de Manila y el 12 de junio se proclamó la república filipina.

Un héroe de Requena en el Extremo Oriente.

El 14 de agosto capituló la propia Manila, pero los españoles opusieron una tenaz resistencia en Baler del 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1898. Entre los resistentes se encontraba el requenense Loreto Gallego, uno de los 30.000 soldados que España destinó al archipiélago.

El asedio de Baler transcurrió del 30 de junio de 1898 al 2 de junio de 1899, más allá de la firma del tratado de París. Finalizó cuando los sitiados se cercioraron de la veracidad del fin de la guerra con Estados Unidos, a través de una noticia escudriñada en la prensa dejada por el teniente coronel Aguilar, enviado al efecto por las autoridades militares españolas.

Allí combatió Loreto Gallego, nacido en la requenense Los Cojos. Se había embarcado el 17 de octubre de 1896 desde Barcelona. Por sus acciones, obtuvo la cruz de plata de mérito militar con distintivo rojo, y el 18 de mayo de 1905 obtuvo la plaza de conserje del ayuntamiento de Requena por voluntad del rey Alfonso XIII. Pronto se convirtió en todo un símbolo, el de la España numantina y luchadora.

Tras el Desastre.

El final del imperio no resultó ser un drama para Requena, ya que muchos de sus hijos no emigraban a Ultramar, sino a Valencia, Barcelona o Madrid, cuando todavía sus aldeas hormigueaban de vida. Tampoco sus vinos y sus alcoholes se orientaban preferentemente hacia aquel mercado. No hubo un descontento parejo al de los círculos de negocios de Cataluña, que desde entonces abrazaron con mayo convicción el catalanismo.

Tampoco el final del imperio liberó Requena de adeudos, requerimientos y miserias. A 7 de junio de 1898 se adeudaban a la Caja Provincial unas 26.549 pesetas y 36 céntimos del ejercicio del 97. Lo más triste era que para enjugar aquel agujero se tenían que cobrar los aborrecidos consumos sobre los productos de primera necesidad. Se esperaban recaudar 163.117 pesetas y 26 céntimos, aunque casi la mitad de tal suma eran recargos sobre lo gravado en sí. Las peticiones de moratoria de impuestos volvieron a cursarse, con su previsible y poco alentadora respuesta.

Más que del comienzo del siglo XX histórico, el Desastre fue el final del XIX en Requena. Aunque de forma oficial, todavía se rindió homenaje al valor numantino español, digno de los héroes de Zaragoza y Gerona ante los napoleónicos, a través de Loreto Gallego. Entre nosotros no hubo críticas antimilitaristas, que cuestionaban el acierto del ejército y la armada en Ultramar, y las relaciones entre el coronel Pereyra, que llegó a general, y los círculos políticos requenenses se estrecharon en los años siguientes. Los hombres de letras locales, como Herrero y Moral o Serrano Clavero, no se dolieron en aquella aciaga década de los males de España al modo de la generación del 98, sino de cuestiones muy propias de Requena. Los grupos dirigentes requenenses todavía pudieron evitar la rebelión de los jornaleros con una mezcla de asistencia caritativa a la vieja usanza, lejos de la actual justicia social, y de condescendencia oficiosa, algo que había probado su efectividad desde el siglo XVII, cuando los requerimientos de los Austrias habían ocasionado más de un embrollo. Tampoco se desmanteló por el momento el infierno tributario de los consumos; es más, cuando el 29 de mayo del 98 se postuló que los recaudaran los gremios profesionales, los grandes propietarios lo rechazaron para dar esquinazo a tan impopular deber.

Aun así, el 98 indicó el camino del siglo XX, cuando la prensa local criticaría la intervención en Marruecos como una funesta reedición de Cuba, cuando el ayuntamiento fue considerado la barraca municipal de la corrupción, y cuando la conciencia política ofreció nuevas perspectivas de vida a unos jornaleros que ya eran considerados clase social a fines del XIX.

Fuentes.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE REQUENA.

Actas municipales de 1877-79 (nº. 2770), 1895 (nº. 2800), 1897 (nº. 2796 y 2797) y 1898 (nº. 2795).

Bibliografía.

ALONSO, Miguel, “1898. El ejército español en Cuba”, MILITARIA. Revista de Cultura Militar, 13, 1999, pp. 17-21.

BALBOA, Imilcy, “Asentar para dominar. Salamanca y la colonización militar. Cuba, 1889-1890”, Tiempos de América, 8, 2001, pp. 29-46.

CÉSPEDES, Guillermo, América hispánica (1492-1898), VI volumen de la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, 1986.

DÍAZ, Yolanda, “La sanidad militar del ejército español en la guerra de 1895 en Cuba”, Asclepio, L, 1, 1998, pp. 159-173.

FONER, Philip S., La guerra hispano-cubano-americana y el nacimiento del imperialismo norteamericano, dos volúmenes, Madrid, 1975.

JENKINS, Philip, Breve historia de Estados Unidos, Madrid, 2002.

JORDÁ MOLTÓ, César y GALÁN, Víctor Manuel, “Semblanza del general Pereyra (1850-1932)”, Oleana. Cuadernos de Cultura Comarcal, 29, 2015, pp. 83-112.

LATORRE, Ignacio, “Loreto Gallego. Un último de Filipinas bautizado en Venta del Moro”, http://www.ventaldelmoro.org

MARTÍN, Saturnino, La pérdida de Filipinas, Madrid, 2002.

MOLINA, Antonio M., Historia de Filipinas, dos volúmenes, Bilbao, 1984.

MORENO, Manuel, Cuba/España, España/Cuba. Historia común, Barcelona, 1995.

PÉREZ DE LA RIVA, Juan, El barracón y otros ensayos, La Habana, 1975.

REGAN, Geoffrey, Historia de la incompetencia militar, Barcelona, 1989.

STATEN, Clifford L., The History of Cuba, Londres, 2005.

TRASK, David F., The war with Spain in 1898, Nueva York, 1981.

WEYLER, Valeriano, Memorias de un general, Barcelona, 2008.

YEVES, Feliciano A., Loreto Gallego. Héroe de Baler (1898-1899). El sitio de Baler y “los últimos de Filipinas”, Requena, 1998.