(Imagen en la web del diario Clarín, Buenos Aires)

( https://www.clarin.com/ciudades/opera-teatro).

Volviendo a su breve catálogo de himnos, hay constancia documental de uno titulado Racionalista, en colaboración con una mujer compositora: Concepción Sala Alemán[1], estrenado en Valencia el 14 de octubre de 1906, en un acto de distribución de premios a los alumnos del Colegio de la Misericordia[2]. Una vez más, Venancio Serrano era pionero, al colaborar con una mujer compositora, de las que por entonces, en España, se podían contar muy pocas.

El poeta colaboró a menudo con los casinos y liceos republicanos de Valencia. En estos centros, donde se organizaban clases de formación para jóvenes obreros, también se impartían enseñanza de música, en especial de canto e instrumentos, impartidos por profesores con buena formación. Uno de los más populares en estos centros fue el pianista y compositor Mariano Ceballos Carrasco (h. 1865-1917), de madre requenense, alumno y colaborador de Salvador Giner y autor de diversas zarzuelas, que impartió clases en el Círculo Instructivo Republicano “El Pueblo”, fundado y tutelado desde el periódico del mismo nombre.

El 27 de abril de 1907, en el Teatro Pizarro de Valencia y con asistencia de Blasco Ibáñez y Félix Azzati, se estrenó el himno Libertad, con letra de Serrano Calvero y música de Ceballos, que sería interpretado en varias ocasiones más, en actos parecidos. Como vemos, a pesar de que el poeta ya llevaba varios años en Barcelona, seguía colaborando con sus antiguos compañeros.

Por desgracia, estos himnos, compuestos para ocasiones muy concretas y por compositores que no han trascendido en la historia de la música valenciana, se dan por perdidos. Igual sucede con los compositores, no se conservan imágenes o información biográfica que nos permita conocerlos un poco más.

Desde el momento en que Venancio Serrano puso pie en Buenos Aires, su enorme versatilidad le abrió las puertas de periódicos, asociaciones y grupos sociales vinculados a la colonia española en Argentina, de las más amplias y organizadas. Su asistencia activa a banquetes, meetings, celebraciones patrióticas, recitales y conciertos, le granjearía la amistad de los artistas españoles allí afincados, entre ellos los músicos, con los que pronto surgirían colaboraciones.

La Ilustración Catalana (1881).

El 2 de mayo de 1908 se estrenaba, en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, una “loa patriótica”, a modo de zarzuela, titulada Gloria a España, cuyos personajes estaban inspirados en la Guerra de la Independencia española (Velarde, Palafox, Agustín de Aragón) y, como ya hiciera con Pérez Sánchez en Requena por dentro, también tomaban protagonismo personajes como España, Francia, La Historia o El Progreso. La música estaba a cargo de dos compositores veteranos que habían decidido concluir sus carreras en Buenos Aires: Goula y Rodoreda.

Joan Goula y Soley (Sant Feliu de Guixols (Girona), 30-III-1843 – Buenos Aires (Argentina), 12-VIII-1917) fue compositor, director de orquesta y profesor de canto. Entre sus discípulos, el gran tenor Francisco Viñas. Su carrera como director, muy exitosa[3], le había llevado a San Petersburgo, Berlín, Hamburgo y otras ciudades europeas, regresando a Barcelona y aceptando la dirección de una compañía de ópera española que le llevó a Buenos Aires. Había compuesto ópera, ballet, música coral y de otros estilos. Murió en el olvido después de una larga enfermedad[4].

La Ilustración Española e Hispanoamericana (1888).

José Rodoreda Santigós[5] (Barcelona, 13-II-1851 – Buenos Aires, VIII-1922). Antes de recalar en Buenos Aires había destacado en su ciudad natal, a finales del siglo XIX, reorganizando la Banda Municipal y fundando la Escuela Municipal de Música. Destacó como compositor de música coral y sinfónica. Como director de varias orquestas catalanas, fue uno de los introductores de la música de Wagner en los conciertos sinfónicos, además de interpretar a muchos compositores clásicos y románticos e introducir nuevos autores franceses. Encargado en 1886 de dirigir y reorganizar la Banda Municipal, dimitió en 1896 para pasar a San Sebastián y enseguida a Buenos Aires, como director del Conservatorio, cargo que ejerció durante los años en que Serrano Clavero estuvo en Argentina, hasta su muerte.

Veremos, durante este recorrido por la faceta musical de Serrano Clavero, como muchos músicos españoles recalaron en Buenos Aires, donde el ambiente cultural era muy activo y la música contaba con teatros de ópera y zarzuela, salas sinfónicas y salones de conciertos, todo ello propicio al desarrollo de la música, en cantidad y calidad.

Ya se ha comentado el intento de Serrano Clavero para que el maestro Lope pusiera música a su libreto zarzuelístico del poema Venganza. La muerte del citado compositor no desanimó al poeta, que se puso en contacto con otro músico, esta vez catalán, Joaquín Cassadó Valls[6] (Mataró, 30-IX-1867 – Barcelona, 25-V-1926), quien en marzo de 1907 ya tenía terminada la partitura[7], que no llegó a ser estrenada allí por la marcha del periodista hacia Argentina. No obstante, la zarzuela se estrenó en Buenos Aires, en agosto de 1908, por la compañía española de zarzuela de Emilio Carreras:

El Arte de el Teatro (Madrid), 1-IX-1908

Buenos Aires

En Mayo estrenó la compañía de Emilio Carreras la zarzuela “Venganza”, original del Sr. Serrano Clavero, música del maestro Casadó [sic].

La obra interesó mucho al auditorio, que aplaudió a los autores y a los artistas, especialmente al Sr. Capsir, por el arte con que cantó un aria.

La prensa bonaerense citaba esta obra como parte del repertorio que la compañía de Emilio Carreras llevaría a España para la siguiente temporada, pero no se ha localizado ninguna noticia al respecto de posibles interpretaciones posteriores.

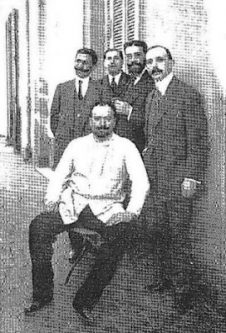

en Buenos Aires al regreso de su visita a la provincia de Corrientes.

(Foto anónima, 1910, en blog El argonauta valenciano:

http://elargonautavalenciano.blogspot.com/).

1909 fue un año especial para Serrano Clavero. Tuvo lugar la primera visita a Argentina del novelista valenciano Vicente Blasco Ibáñez, con quien el periodista requenense había compartido redacción, penas y alegrías en el diario El Pueblo de Valencia, no hacía tantos años. El Diario Español de Buenos Aires, dirigido por el extremeño Justo Sanjurjo López de Gomara, fue el principal encargado de organizar la visita y llevar la agenda del viaje. Serrano Clavero era, por entonces, secretario de redacción del periódico y mano derecha de López de Gomara durante la visita. Acompañó a Blasco Ibáñez en el último tramo del viaje, entre Montevideo y Buenos Aires y fue el encargado, en varias ocasiones, de introducir con sus palabras las conferencias del literato valenciano.

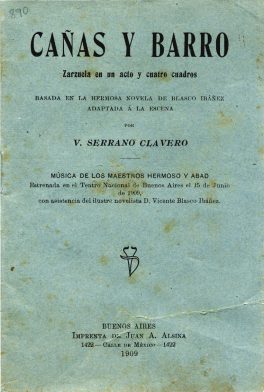

Blasco llegó a la capital platense el 6 de junio de 1909 y tan sólo nueve días más tarde, el 15, asistía al estreno de la zarzuela Cañas y Barro en el Teatro Nacional, tras ofrecer una conferencia sobre “La leyenda negra de España”, el día anterior, en el Teatro Odeón (Martínez de Sánchez, 1994, p. 137).

(Edición: Juan A. Alsina, Buenos Aires, 1909) (AMRQ).

La zarzuela, en un acto y cuatro cuadros, era un resumen de la novela que tomaba varios momentos cumbres del argumento y los condensaba en una soberbia síntesis de dramatismo. El libreto, claro está, era de Venancio Serrano Clavero y para la música contó con la colaboración de dos compositores españoles que residían en Argentina: Mariano Hermoso y Andrés Abad.

(Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana)

Mariano Hermoso Palacios (s. XIX-XX) fue compositor y director en varios teatros de Madrid, incluido el Teatro de la Zarzuela. Escribió mucha zarzuela y fue uno de los colaboradores más asiduos de Manuel Fernández Caballero[8].

(Archivo del autor).

Andrés Abad Antón (España, antes de 1885 – Argentina, 1910), fue compositor, director y cantante de zarzuela y opereta. Está considerado como unos de los iniciadores del género chico argentino. En sus obras de finales del siglo XIX ya introdujo estilos como el tango, la milonga o la vidalita. Fue director de los teatros bonaerenses Mayo y San Martín[9].

El éxito de la representación se vio un tanto diluido dentro de los actos de agasajo a Blasco Ibáñez y no se ha podido comprobar, por la prensa consultable, cuantas fueron las representaciones. De hecho, ninguno de los biógrafos de Blasco Ibáñez ni de los escritores que han publicado sobre sus viajes a Argentina, estiman este evento. El libreto fue impreso en Buenos Aires ese mismo año y se conserva un original en el Fondo Serrano Clavero del Archivo Municipal de Requena. Ninguno de los biógrafos del novelista ni de los que han tratado las diferentes visitas de Blasco Ibáñez a Argentina, citan esta zarzuela que, por suerte para Requena y Valencia, correría mejor suerte en nuestra tierra que allende los mares, como veremos más adelante. Si fue exactamente como el poeta lo contó, está por dilucidar, pero lo cierto es que cuando años más tarde escribió a su amigo Pérez Sánchez, enviándole el libreto, afirmó que el material musical original había sido robado del teatro, que la obra había tenido gran éxito, que el maestro Abad ya había muerto y la obra se encontraba parada a falta de nueva música.

Siguiendo un orden cronológico y atento a lo anotado en el original, debería hablar ahora del libreto para la zarzuela El arte de cazar hembras, ya que en el manuscrito se indica, como año de creación, 1910 y por tanto habría sido escrito en Argentina. Esta año fue tachado, anotándose más tarde 1920. También en dicho documento está tachado el nombre del compositor José Padilla y anotado con posterioridad el de Mariano Pérez Sánchez. Dado que Serrano Clavero y Padilla se conocieron en 1914 y que no se supo nada de esta zarzuela hasta 1925, es lógico pensar que no se trata de una de las diversas colaboraciones de ambos artistas, sino más bien de que el poeta tuvo intención, en un momento dado, de de que su amigo pusiera la música. Pero antes de hablar de esta estrecha amistad, todavía hubo algunos estrenos líricos en la capital bonaerense con libreto de nuestro biografiado.

Imagen en la web Todotango.

Francisco Payá (Guipúzcoa, 6-VIII-1879 – Buenos Aires, 20-IX-1929)[10], fue un músico que se afincó muy joven en Argentina, con dieciséis años, vinculándose de modo principal al Orfeón Español de Buenos Aires, primero como instrumentista y más tarde como profesor, donde conocería a Serrano Clavero. Compositor eminentemente teatral, puso música a zarzuelas, operetas, comedias y revistas de todo tipo, colaborando con los más diversos libretistas argentinos y españoles afincados allí. Es también conocido y apreciado en el ambiente del tango[11].

La colaboración entre Payá y Serrano Clavero se tradujo en una zarzuela estrenada en el Teatro Apolo, de Buenos Aires, el 24 de junio de 1912: La Cruz del Olvido. Es esta una obra muy singular. Se conservan dos libretos manuscritos por el autor, ambos con múltiples correcciones. El primero, fechado en 1912, da cuenta del compositor, la fecha del estreno y el hecho de que la obra fue premiada en un concurso de zarzuelas argentino. El segundo, datado en 1913, manteniendo el tema original, difiere sustancialmente en escenas y cantables. En mi opinión este segundo es anterior al primero, no sólo porque está menos elaborado, sino porque al principio lleva remarcado, dentro de un rombo, el año 1910. El argumento está tomado de un cuento corto, al parecer inédito, escrito en nueve cuartillas, fechadas en junio de 1919 pero que parece ser muy anterior. Dicho manuscrito fue publicado en una edición muy cuidada, en el año 2000, con ocasión de la visita a Requena del biznieto del poeta, Héctor Horacio Serrano Clavero[12]. Esta edición contiene el manuscrito original y la transcripción, en una impresión patrocinada por el Colegio Público “Serrano Clavero” y el Ayuntamiento de Requena, con la financiación de Caja Campo.

La Cruz del Olvido mantiene similitudes argumentales con el poema Flor de Olvido, composición recuperada por Nicolás Agut en el periódico La Voz de Requena, en forma de folletín, durante el año 1926. Los nombres y lugares están cambiados, pero el trasfondo de amores, desamores, engaños y tragedia es similar, en la línea de su famoso poema Venganza y otros cuentos y poemas que ya he mencionado en diversos artículos.

El 14 de mayo de 1914, se estrenaba uno de sus títulos más recordados, al menos en lo literario: El Cristo de la Vega. Fue en el Teatro Mayo bonaerense, con música de Rafael Palacios. La obra se denominó como “leyenda toledana en un acto y cuatro cuadros”, basada en el conocido poema del dramaturgo José Zorrilla, A buen juez mejor testigo, sobre el Cristo desclavado de Toledo, publicado por primera vez en 1838[13].

De Rafael Palacios Veramatus (1888-1949)[14], compositor y director de orquesta peruano, que trabajó sobre todo en Argentina y España (Prieto, 2019), poco se sabe. Era conocido como “Chino” Palacios. Se sabe que en 1929 dirigió en Buenos Aires la primera representación de Doña Francisquita, de Amadeo Vives. De las diversas zarzuelas que compuso, hoy desconocidas, destaca Málaga, Tierra de Flores, estrenada en 1913 en el Teatro de la Comedia de Buenos Aires.

En el Fondo Serrano Clavero del Archivo Municipal de Requena se conserva un libreto manuscrito, fechado en 1915, titulado La Jaula Rota y denominado como sainete, figurando Rafael Palacios como autor de la música. No se tiene constancia documental de que esta obra llegara a ser estrenada, pero al menos queda reflejada la intención de seguir colaborando con este músico en otros proyectos.

Un gran acontecimiento iba a tener lugar en aquel año de 1914 en que la Gran Guerra Europea iniciaba sus primeros cañonazos y truncaba tantas expectativas artísticas. A principios de marzo, la prensa madrileña anunciaba la salida para Buenos Aires de la compañía lírica de la primera tiple y empresaria Úrsula López, para una campaña zarzuelística en la capital argentina. En la lista de la compañía figuraba, como uno de los directores y concertadores musicales, el joven de veinticuatro años José Padilla Sánchez (Almería, 23-V-1889 – Madrid, 25-X-1960), quien, a pesar de su juventud, ya había estrenado varias zarzuelas en la capital de España y actuado como director. No era la primera gira de Úrsula López por Hispanoamérica, pero esta vez, al contrario que en años anteriores, el éxito económico no acompañó al artístico y tanto su socio, Luis Bellido, como ella, decidieron volver a España anticipadamente, con escala en las Antillas. José Padilla, que se enamoró de Buenos Aires nada más llegar, decidió quedarse allí y aceptar un puesto como director de orquesta en el Teatro de la Comedia, donde coincidió con la tiple y actriz Lola Membrives (Buenos Aires, 1885-1969), para la que compondría diversas zarzuelas y tonadillas.

(Hemeroteca Digital de la BNE).

Lola Membrives, hija de emigrantes españoles, fue receptora del papel protagonista en la primera colaboración de los que enseguida fueron grandes amigos: Serrano Clavero y José Padilla. El 31 de diciembre de 1914, en el Teatro de la Comedia, se estrenaba la zarzuela dramática en un acto y tres cuadros El Suspiro del Moro, basada en una historia de Emilio Castelar, aquel político tan admirado por el joven Venancio Serrano. En el doble papel protagonista, Lola Membrives como la cristiana Isabel de Solís, reconvertida en la musulmana Zoroya; su marido, el barítono Juan Reforzo, como Muley Hacén y el tenor Montoya como Boabdil. De esta zarzuela destacó el último tema musical, un dúo entre Boabdil y Aixá en el que el primero cantaba su lamento con el ¡Adiós a Granada! Este tema se ha confundido, tanto en la biografía de Serrano Clavero, por Bernabeu, como en la de José Padilla, por Eugenia Montero, con el título de la zarzuela. Esta autora, nieta del compositor, afirma en su biografía que Padilla pensó convertir en ópera El suspiro del moro.

En 1915, Padilla regresaba por un tiempo a España. Volvería a Buenos Aires y a colaborar con Serrano Clavero. Pronto llegaremos.

BIBLIOGRAFÍA

BERNABEU LÓPEZ, Rafael. Serrano Clavero, cantor de la raza. Rosal de España. Requena, Centro de Estudios Requenenses, 1986.

CASARES RODICIO, Emilio (dir.). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, Sociedad General de Autores e Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1999.

GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. Mariano Pérez Sánchez, 80 años de música requenense, Requena, Centro de Estudios Requenenses, 1996.

GARCÍA BALLESTEROS, Marcial. Zarzuela en Requena, historia de una pasión. Requena, Asociación Requenense de Musicología, 2018.

MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ, Ana María. Blasco Ibáñez y la Argentina. Valencia, Ajuntament de Valencia, 1994.

MONTERO PADILLA, Eugenia. José Padilla, la pasión de la música. Madrid, Ediciones La Librería, 2015.

PRIETO MARUGÁN, José. “Música y cine para El Cristo de la Vega”, en Cuadernos de Investigación Musical, CIDoM y Universidad de Castilla-La Mancha, enero-junio 2019.

HEMEROGRAFÍA

Prensa digitalizada en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura y Deporte.

Prensa Histórica requenense en el Archivo Municipal de Requena.

Concepción Sala Alemán (o Alemañ), citada en la mayoría de los casos como Concha Sala, fue alumna de piano del profesor Jiménez Delgado en el Conservatorio de Música de Madrid, donde comenzó sus estudios en 1891. Obtuvo la calificación de sobresaliente en el quinto año de piano, curso 1895-1896. Se estableció en Valencia en 1905 y dio clases de música, piano y otras materias a niñas del Colegio de la Misericordia, además de regentar su propia academia durante varios años. La prensa cita algunas otras composiciones, además de la colaboración con Serrano Clavero. ↑

El Pueblo (Valencia), 17-X-1906. ↑

Joan Goula dirigió el estreno en Madrid, en el Teatro Real, de la ópera Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns, en enero de 1897 (Ruiz Tarazona, España en los grandes músicos, Madrid, Siruela, 2018). ↑

Datos sobre Joan Goula extraídos del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (entrada realizada por Jaume Carbonell i Guberna, Tomo 5, p. 800-801). ↑

Datos extraídos del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (entrada a cargo de Francesc Bonastre, Tomo 9, p. 251-252). ↑

Joaquín Cassadó Valls fue padre del famoso violonchelista Gaspar Cassadó. Maestro de capilla de la iglesia de la Merced. Cultivó diversos géneros, como la música sinfónica, la religiosa o la escénica. Fue autor de varias zarzuelas, entre las que destacan títulos como: La bohème (1905), La real mentira y La noche del Pilar (1906). El cortijo (1908), etc. ↑

El material manuscrito y completo de la zarzuela Venganza se encuentra custodiado en el fondo Joaquim Cassadó i Valls, en la Biblioteca de Catalunya (Barcelona). ↑

Datos sobre Mariano Hermoso extraídos del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (entrada realizada por Javier Suárez Pajares, Tomo 6, p. 234). ↑

Datos sobre Andrés Abad extraídos del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (entrada realizada por María Lena Paz, Tomo 1, p. 3). ↑

Datos obtenidos en la web de biografías de la Real Academia de la Historia (http://dbe.rah.es/biografias/56631/francisco-paya) (Consulta 10-IX-2020). Entrada a cargo de Sandra Fabiano Olivero. ↑

“Este vasco, nacido en Guipúzcoa, bohemio impenitente, alto, de pecho y abdomen abultado, siempre vestido de luto, con el chambergo a lo mosquetero y sus distinguidos quevedos (anteojos sin patillas) pinzados en el centro de su nariz, era temido en el ambiente musical por su brutal franqueza. Pianista y director de orquesta, aunque también dominaba otros instrumentos, era sumamente exigente con sus dirigidos. En 1920, durante el ensayo de La gran revista, de Luis Bayón Herrera, —otro vasco, pero de Bilbao—, arrebató el violín de un ejecutante que había cometido repetidas equivocaciones, y continuó él la ejecución desde su banquillo de director y, a continuación, le espetó al humillado músico: «¡Vuelva cuando se halle en condiciones de ser dirigido por el maestro Payá!» (en https://www.todotango.com/creadores/biografia/1011/Francisco-Paya/) (Consulta 13-IX-2020). ↑

Los descendientes de Venancio Serrano Clavero en Argentina han mantenido el apellido compuesto, en memoria del fundador de la familia. ↑

De esta obra se ha ocupado el investigador extremeño afincado en Madrid, José Prieto Marugán, en su artículo “Música y cine para el Cristo de la Vega”, publicado en Cuadernos de Investigación Musical, enero-junio 2019, 7, pp. 233-257. ↑

El Catálogo de Libretos Españoles de los siglos XIX y XX, de la Fundación Juan March, en Madrid, asigna esta obra a Rafael Palacios Verdenilli, pero con estos apellidos no he localizado datos en ninguna otra fuente. ↑