Un “Estado ibérico” complejo y arraigado

Una muy extensa red de poblados, poblamientos y estructuras se expandía en tiempos de la Edad del Bronce y del Hierro a lo largo y ancho de las tierras que rodean los cauces de los ríos Cabriel y Turia.

La separación entre estas edades de la historia no es tanta, a la hora de la diferenciación geográfica, política y humana en el interior de este territorio. Entre las mismas gentes, sus generaciones anteriores y posteriores debieron compartir linajes, costumbres ancestrales y elementos estructurales. A veces nos resulta complicado diferenciar un lugar arqueológico entre las distintas época mencionadas, su estudio debe ser muy detallado para averiguarlo.

La continua utilización de estos hábitats es obvia en muchos de estos lugares. Los poblamientos del Bronce reutilizados son a veces difíciles de certificar debido a su posterior uso, causa de eliminación de pruebas históricas. En cambio, otras veces esas pruebas si son constatables por el hallazgo de objetos, sobre todo cerámica.

Lugares como el Pico de La Cárcama y su valle sur (Sierra del Tejo, Requena) nos detallan las pruebas (mínimamente estudiadas) de este hecho. En su punto más alto (1164 metros) aparecen vestigios de poblamiento de la Edad del Bronce. En la Edad del Hierro fue un poblado-fortaleza a gran altura, incluidos torre de defensa, foso, murallas y casas (1,5 hectáreas de superficie). Y a sus pies, bajando sus lomas, la fértil zona agrícola de regadío con nacimientos de agua, que ellos cultivaban. Alrededor de ésta, asentaron sus hábitats, a partir de los cuales fue surgiendo un poblado, al parecer importante por su extensa superficie (8 hectáreas de área de expansión de cerámica), en el que se observan restos de civilización ibérica de la Edad del Hierro, pero también ibero-romana.

Habría que preguntarse sobre esta última, qué se puede explicar con su evolución. La Cárcama es un ejemplo, es una duda para estudiar con perspectiva. En este lugar parece haber una continuidad de linajes, de gentes, desde la Edad del Bronce hasta la del Hierro o ibero-romana o romana. Pero, la hora de ser romanos, ¿cuándo llegó? Quizás con esa continuidad de lo ibero antiguo que no llegó a perderse y que convivió con la romanización hasta épocas avanzadas, con muchos de sus elementos usuales siguiendo siendo utilizados, con sus mismos ancestros, sus mismos pueblos. Quizás por eso los elementos puramente romanos (sin estudiar), no aparecen como tales en la comarca hasta entrado el primer milenio, reflejado en las numerosas y amplias villas romanas que podemos encontrar a lo largo y ancho de la geografía comarcal, sobre todo junto a la Vega del Magro, aunque también en otras.

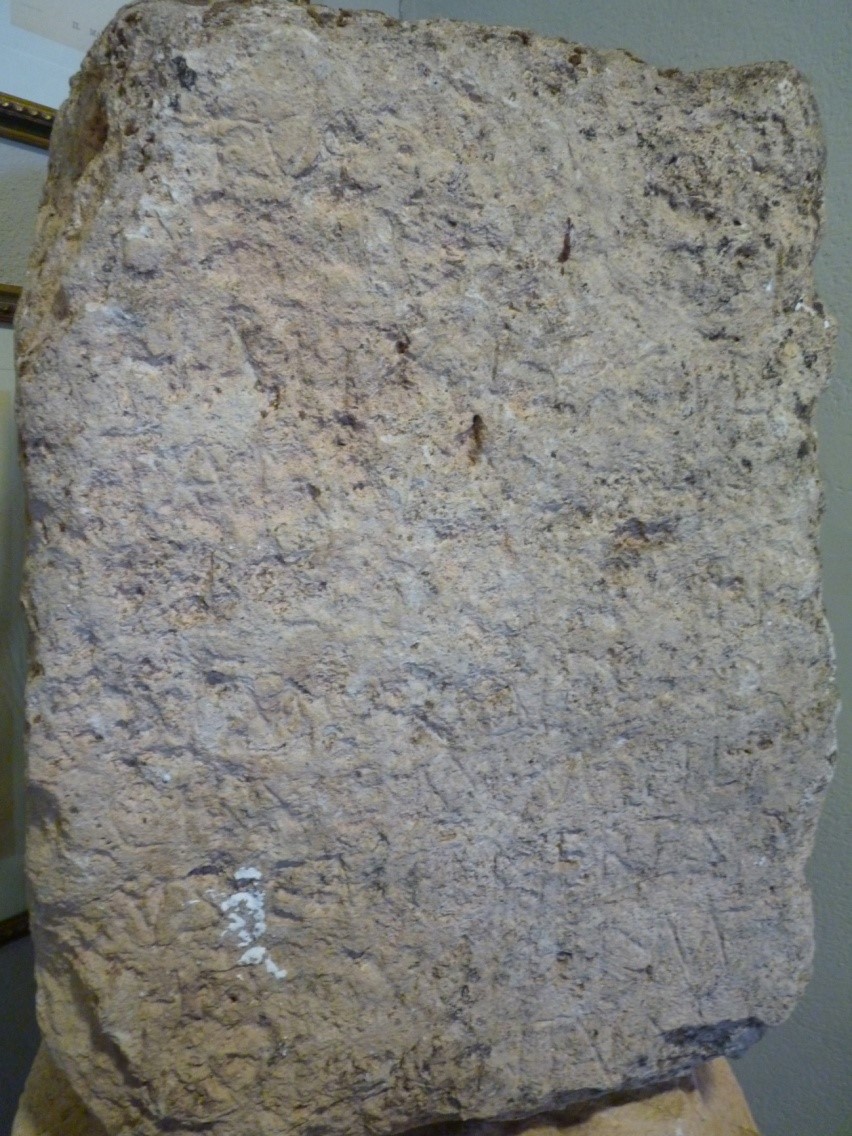

Tenemos en Requena un elemento histórico escrito que podría justificar esto, la estela latina del Ardal (Pontón, Requena)

[-I Iu[ni]us(?) L(uci) (?) Iu/ni (?) f[iliu]s (?) Sosinaibole, Gilitanus,

h(ic) S(itus)e (st). Dolo (lat)ronum manu ocisus sum. Filius

et generes hoc mihi f(ecerunt) monumentum.

La traducción sería:

i? Junio Sosinaibole, hijo de Lucio Junio, gilitano, está aquí sepultado. Fui muerto a traición por una banda de salteadores. Mi hijo y mis yernos me han erigido este monumento.

*(Traducción de Josep Corell, 1996)

El nombre propio “Sosinaibole” es una latinización de antropónimos iberos. “Sosin” aparece en diversos textos en epigrafía ibérica. En el plomo II del Pico de los Ajos : “Selcisosin”, en el plomo III del Pico de los Ajos: “Arcisosin” en el entorno de nuestro Estado ibérico. Pero también aparece en el bronce de Áscoli, donde se enumeran en latín los nombres de un cuerpo de jinetes ibéricos que lucho con los romanos: “Sosimilus Sosinasae filius” y “Sosinadem Sosinasae filius”. En Pujol (Castellón): “Sosinpiuru”. En Canet lo Roig (Cataluña): Sosintacer. En Ampurias (Gerona): “Nabarsosin”. Y la Tábula Contrebiense, escrita en latín, habla de los “sosinestanos”, gentes de cerca de Salduie (Zaragoza).

Son pruebas de que el gentilicio “Sosinaibole” de esta estela funeraria latina requenense, nombra a un linaje descendiente de antiguos iberos de la zona.

Por lo tanto, la raigambre ibérica no debió perderse, aún bien entrada la imperialización romana, sino más bien fue adaptándose a los tiempos y costumbres nuevas sin renegar de las antiguas. Es decir, siguieron siendo iberos en tiempos de Roma.

*(Continúa en la parte 2ª)

Fuentes:

PGOU de Requena.

“Dos inscripciones inéditas de Requena (Valencia)”, Faventia 2/7 (1987), 107-118. Josep Corell.