La franja deshabitada que separa tres Estados ibéricos y la “otra” Kelin.

Y desde el pico de los Ajos hacia el norte, nos encontraríamos en las montañas que unen dos importantes sistemas de cordilleras de la Península Ibérica, viniendo desde el sur el Sistema Bético, llamado por Ptolomeo “Orospeda mons”, y desde el norte el Sistema Ibérico, llamado por Ptolomeo “Idúbeda mons”. Estos frondosos e irregulares montes, sirven de diferenciador natural de los llanos del este de Valencia con la Meseta del Cabriel, disponiendo tan sólo de una zona llana que sirve de paso natural desde tiempos inmemoriales, el llano de Rebollar-Siete Aguas. Zona ésta que claramente se diferencia por su mayor densidad de población respecto a las zonas montañosas. Siguiendo esta línea imaginaria de unidades poblacionales, desde Pico de los Ajos, a 5´5 kilómetros, justo sobre el curso del río Magro (del que hablaremos), encontramos otros dos poblados ibéricos en altura de vigilancia, Collado del Viudo y Peñón de Mijares, en el término de Yátova, y que sepamos, ningún otro a su alrededor. Haría doble función, de contacto con Pico de los Ajos y otras atalayas, y control de la ruta viaria del Magro.

Y si seguimos en línea recta hacia el norte, nos encontramos un poblado defensivo en altura que no hemos visitado, el Alto de Cantacucos, pero por lo que sabemos es de la Edad del Bronce, así que de momento no nos sirve, a pesar de estar situado en el lugar donde esperaríamos que hubiese un puntal ibérico, a 5´5 kilómetros de las anteriores atalayas. Cantacucos está a casi 1000 metros de altura, y en 1 kilómetro se baja hasta los 700 metros de altura, ya en la vaguada de Rebollar-Siete Aguas.

Hemos llegado a la vaguada o paso natural muy antiguo, de siempre, que rompe con las montañas del sur y del norte que hemos nombrado antes. Este llano estuvo muy poblado en época ibérica, pero parece que se concentra en la zona oeste, hacia Rebollar, donde existe un buen número de yacimientos ibéricos, dedicados la mayoría a explotación comercial, ya industrial (cerámica) ya agrícola, y debieron estar relacionados con el gran poblado ibero-romano del Moral, al pie del Pico de La Cárcama. Mientras que hacia el este, por Siete Aguas, apenas se perciben yacimientos, es como si hubiese un exterior y un interior. Si no contamos con Cantacucos, por pertenecer a la Edad del Bronce, esta vaguada no tiene poblados ibéricos en altura conocidos.

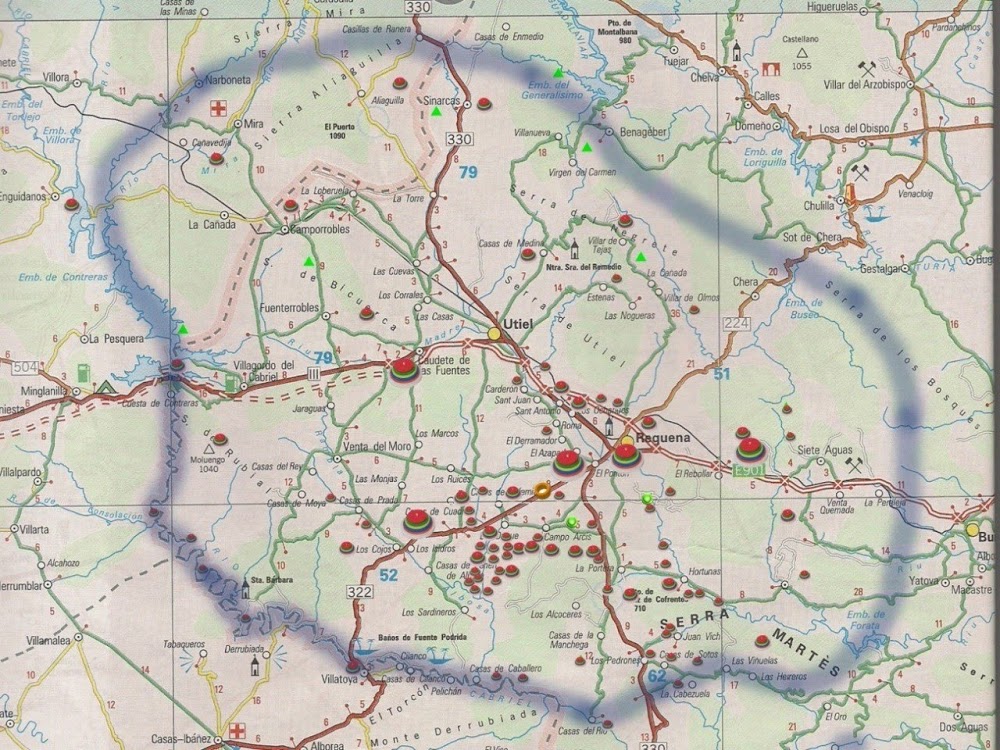

A partir de ellos, tras la vaguada, se retoma otra franja montañosa de norte a sur, con una anchura de entre 12 y 13 kilómetros de media, en la que no conozco yacimientos ibéricos. Ésta, en dirección de oeste a este, va decayendo en altura, hasta que llegando a Buñol, baja de golpe hasta alrededor de los 400 metros sobre el nivel del mar. Da la impresión de que fue una especie de “zona de nadie”, la cual se prolonga hacia el norte entre la Sierra del Tejo y las sierras del Burgal, de Enmedio y de Los Bosques, hasta llegar a los llanos de Gestalgar, Bugarra y Chulilla, que es por donde pasa el río Turia, río que de natural tuvo que ser límite entre territorios. Esta “zona de nadie”, montañosa y boscosa, tuvo que representar la separación entre el Estado ibérico de Edeta-Saguntum y el Estado ibérico que hubo en el Alto Turia, con el Estado ibérico de la Meseta del Cabriel.

El viario de nexo entre estos estados debió ser el que transcurría paralelo al río Reatillo, que desemboca en el río Turia, pasando por Chera, Sot de Chera (donde empieza a llamarse río Sot), a mitad de camino entre Gestalgar y La Ermita (Chulilla). Precisamente en puntales de los cortados del río Reatillo podemos encontrar pequeños poblados atalaya ibéricos en altura que vigilaban el vial de esta ruta. Por lo tanto, la ruta del noreste sería esta, y conduciría hasta el cauce del río Turia en la comarca de Los Serranos. Desde allí, siguiendo el curso de este río, se llegaría hasta los llanos del Turia, por Liria y la costa, hasta Sagunto. En época ibérica sería la ruta que conectaba, entre las montañas, nuestro Estado ibérico con el de Edeta (Liria) y Saguntum. Este contacto entre estados, en algún momento, debió provocar rencillas, pues quedó reflejado así en las antiguas fuentes escritas romanas, hacia finales del S III a.C. Topográficamente, esta zona es una encrucijada, ya que se sitúa en las estribaciones del Sistema Ibérico, en la confluencia del río Reatillo con el río Turia, y ambos son delimitaciones naturales habituales separadores de demarcaciones políticas. Y aplicados a la Geographia de Ptolomeo del S II d.C. estos delimitadores geográficos debieron hacerlo entre Edetania, al norte y al noreste, y Bastitania al sur, por lo que este lugar debió ser un importante vértice “fronterizo”.

Desde el alto de Los Mojones (Cheste) hasta El Raidón (Siete Aguas), existe una franja de 16 kms de anchura sin restos de poblados ibéricos. Es aquí donde tenemos el pico del ángulo de separación entre Estados ibéricos, pues hasta Bugarra, hacia el norte no hay yacimientos explícitos. En cambio, ya en Bugarra, comienzan a concentrarse poblamientos de esta época abundantemente.; y desde allí, tanto hacia el norte como al este y el oeste, paralelos al río Turia. Esta franja despoblada continúa por el oeste paralela al río Turia durante 45 kms desde el pico que formaba el vértice de nuestro Estado ibérico en la zona noreste, subiendo en ángulo de 45º hacia el noroeste, conformando el límite norte.

Abundan los poblados ibéricos en este recorrido, paralelos en ésta su parte norte (enla comarca de Los Serranos) con los de su parte sur (en la comarca de la Meseta del Cabriel). En Pedralba y Bugarra abundan los poblados ibéricos, algunos en altura y otros en ladera, algunos de importante extensión, como Pella (Bugarra). También en Losa del Obispo existen varios poblados ibéricos, de los que el más grande es Cerro Gijón. E igual pasa en Calles y Chelva, en cuyo alrededor se dan varios igualmente. Pero de entre ellos debemos destacar uno especialmente por su tamaño y su interés histórico, el situado en la rambla de Arquela, en Castellar de La Yesa de 3,5 hectáreas (he rectificado mis conclusiones sobre la ubicación de Xelin, tras encontrar este poblamiento ibero-romano al norte de la Rambla Arquela), en el que se debió ubicar, como su toponimia indica, la ceca de la moneda ibérica de Gelin (Kelin o Celin o Jelin o Xelin), según la transcripción ibérica), y que aparece con el nombre de Xelin en la ubicación que corresponde a Ahillas (aldea de Chelva a poca distancia del lugar), en un mapa de Texeira de 1634 (cartógrafo portugués de Felipe II). Por lo tanto este sería el oppidum de referencia del Estado ibérico vecino al nuestro, y que correspondería al recorrido norte del cauce del río Turia, en las estribaciones del Sistema Ibérico. Y en el recorrido paralelo al río Turia en dirección noroeste, seguiremos encontrando poblamientos ibéricos. Así, en Tuéjar tenemos el poblado del Castellar, Castillo de Bercolón, La Zagra, pero ya aquí es donde se apartan las zonas paralelas limítrofes entre ambos Estados ibéricos, unos hacia el norte y otros al sur.

Siendo esta parte de la comarca de Los Serranos el límite sur de ese hipotético Estado ibérico cuya cabeza sería el yacimiento ibérico de Mas de Arquelilla, cuyo topónimo ibero romano sería Gelin, y vista la localización de poblamientos ibéricos paralelos a la parte norte del río Turia; entonces tendríamos a sus equivalentes poblados a unos entre 8 y 13 kilómetros de separación hacia el sur, igualmente siguiendo esa línea trazada por el río Turia, y formando entre ambas esa franja despoblada de la que hemos hablado.

Cruzando esta franja se perciben dos vías de tránsito entre estos dos Estados, una por el río Reatillo-Sot hacia el Estado de Edeta-Saguntum (Liria-Sagunto), y otro desde el oppidum en altura de La Atalaya, al sur, hasta Chelva, es decir hacia el oppidum ibérico de Gelin.

Estos poblados del Estado ibérico del sur, equivalentes a sus paralelos del norte, están situados igualmente siguiendo un trazado paralalelo al río Turia, pero esta vez unos kilómetros al sur de éste. Son todos en altura, de vigilancia (salvo casos que no conozcamos). Empezando por Chera, una posible atalaya en el Castillo, y otra en Los Castillejos, ya sobre el río Reatillo. Y subiendo su curso, otra en Peñas Altas y más tarde otras dos atalayas, casi gemelas, a ambos lados de su cauce, en la partida de Villar de Olmos, sobre el cruce de caminos que lleva desde el Pico del Tejo hasta Chelva (El Moral hasta Gelin), y desde La Atalaya en Villar de Tejas, por Villar de olmos y Chera, hasta Liria (Edeta).

Continuando esa línea que describe el Reatillo hacia el oeste, llegamos a La Caparrota, otro poblado ibérico en altura, de medianos tamaño, donde se controla la visión sobre el cauce del río Turia y el sur de la comarca de Los Serranos, que poseyó murallas y torre defensiva.

Y más allá, siguiendo la Vereda Real, nos acercaríamos hasta el potente oppidum ibérico de La Atalaya, de unas 2 hectáreas de extensión, de fuertes muros naturales y de fábrica, con torre y foso, que ejerció de poblado principal de la frontera norte de nuestro Estado ibérico.

Justo aquí, en el punto final, llegamos a donde habíamos iniciado nuestro recorrido, el punto desde el que habíamos partido, y comprobamos como se cierra el círculo.