El siglo XVII está asociado a un tiempo de crisis. Durante muchos años la palabra crisis lo identificó de tal manera que era casi imposible encontrar nada positivo en él. Guerras por todas partes; hambres y penuria de la sociedad; hasta un proceso de aguda refeudalización era posible identificar a lo largo de la centuria. Parker ha podido identificar también un fenómeno de base: el deterioro de los rasgos climáticos, a través de un enfriamiento general que habría distorsionado gravemente los circuitos de la economía y de la producción en general

La crisis era al mismo tiempo la tónica en una España que había pasado de las gloriosas gestas imperiales a la triste y decadente España de los Austrias menores. Relativizado todo esto, y más; puestas las cosas en su sitio, se resaltan, por fin, dos grandes componentes de aquel tiempo: 1) que durante aquel siglo también se produce la floración de fenómenos de cambio y transformación hasta generar lo procesos históricos del siglo de las luces, y 2) que el Seiscientos es también variable, a nivel interno hispánico, en la incidencia del fenómeno crítico, en el papel de la demografía, los procesos de crecimiento y decrecimiento económico, etc.

Como es natural y lógico, el XVII adquiere hoy el rostro de la continuidad amplia con el período anterior y el cariz de gestación de procesos nuevos. La pregunta vital para los propósitos de este escrito es: ¿Podemos entender como continuista y al propio tiempo generador de cambios al siglo XVII en el terreno de la religión y la cultura? Y, como complemento a este interrogante global, ¿cómo entender la emergencia del culto a san Julián? En tiéndase que aquí hay una primera propuesta interpretativa, y que como tal es incompleta y especialmente muy provisional.

Las categorías heredadas.

Durante el siglo XVI, se produce en Europa la ruptura del cristianismo de obediencia romana en dos grandes bloques: el protestante, que, iniciado en el momento de colgar Lutero sus famosas Tesis en la universidad de Wittemberg, va a dar lugar a sucesivos proyectos de reforma religiosa, en el que destacan personajes de la talla de Enrico Zwinglio y Juan Calvino; el otro bloque seguirá fiel a Roma, pero a partir de 1545 desarrollará todo un proceso de reforma interna, con el objeto de reconstruir su potencia, garantizar la firmeza de la fe dentro de sus filas, y, en la medida de los posible, recuperar el terreno perdido ante los procesos reformistas.

El reformismo romano-católico fue denominado en el siglo XIX Contrarreforma, pero, dados los tintes retrógrados que el término conlleva, y teniendo en cuenta la introducción de novedades importantísimas en el catolicismo, ha sido orillado en los últimos años en pos de términos como Reforma Católica, Renovación Católica, y otros. La renovación católica debe verse como un proceso en el que la Iglesia intenta reforzarse institucionalmente y clarificar y colocar sobre pilares más firmes los principios teológicos de la fe. El proceso había arrancado del siglo XV y el jalón de las reformas cisnerianas es fundamental, pero fue el Concilio celebrado en Trento (1545-1563) el que estableció objetivos, mecanismos y proyectos.

Hace décadas que, sin entrar en lo estipulado en Trento, Marcel Bataillon centró las grandes novedades del concilio en dos componentes clave, al menos para la perspectiva que queremos establecer aquí acerca del culto de san Julián. El primer componente es la promoción y potenciación del culto a los santos como fuente de fidelidad popular a la fe, de manera que la religiosidad popular es reforzada. Esto es significativo, porque entraña, tal y como recordaba Bataillon, una respuesta agria al erasmismo, dominante en la primera mitad del siglo XVI que había rechazado en cierta manera las manifestaciones externas de la fe popular por creerlas más cerca de la idolatría que de la auténtica fe cristiana. El segundo componente es la protección del dogma, que había sido duramente atacado por la reforma protestante, y el reforzamiento de la formación de los cuadros de la Iglesia, es decir, del clero, que había dado muestras de precaria educación. Como corolario, se encuentra la lucha contra la herejía, perseguida con denuedo; en el caso de España por el poderoso Tribunal de la Inquisición.

En estas páginas breves, sólo pretendo resaltar la relación estrecha entre san Julián y el plan tridentino. En apariencia no podía ser de otra manera, dada la conexión cronológica entre Trento y la aplicación de sus decretos y la ascensión del culto a san Julián en la villa de Requena durante el siglo XVII. En la práctica, existe una mayor profundidad relacional. El espacio de que disponemos no permite una profundización, pero aquí destacaremos lo jirones de esa relación que nos parecen más importantes. Para otro momento posponemos la exposición más amplia de nuestro estudio.

El padre de la República.

Siempre han estado presentes las tensiones sociales en nuestra historia. En unos casos el poder político ha aportado soluciones o simplemente se ha dedicado a aplastar resistencias y protestas. En ocasiones el poder eclesiástico ha intentado aportar salidas, mediar entre los contendientes y de algún modo contribuir también a establecer determinadas soluciones. En determinadas épocas ambos poderes, el espiritual y el temporal, han llegado a un consenso de pareceres y de propósitos para establecer un mejor control social y de las lealtades. El sermón fue un instrumento clave en manos del clero para difundir ideas, creencias, discursos, entre la población. La acción de la Inquisición estaba destinada a establecer una impermeabilización social ante las ideologías heréticas, pero también para castigar las transgresiones morales y las conductas reprobables.

Tanto el sermón como la Inquisición eran medios viejos a la altura de 1650 en manos de las autoridades y de las élites, pues tenían tras de sí una dilatada historia. San Julián Mártir era un santo de los primeros siglos del cristianismo, pero para la villa de Requena tenía un significado especial. La Inquisición, el martillo de herejes, había nacido a finales del siglo XV; era una institución coetánea de la leyenda que liga a san Julián con la villa de Requena.

La historia es conocida, y si no cabe buscarla en la obra atribuida a Domínguez de la Coba e incluso en el estupendo manual de Rafael Bernabéu. El santo Julián habría actuado en favor de la villa cuando las tropas del señor don Álvaro de Mendoza, a los largo de la década de 1460, durante el reinado de Enrique IV, pretendieron reducirla al señorío del Mendoza. La poderosa espada santa dispersó y aniquiló las esperanzas de este aristócrata. Para la leyenda, Julián es el protector de la villa. Este relato legendario, ni qué decir tiene que pura invención, posee una estructura simbólica poderosa, digna de ser analizada. Tras la supuesta aparición de Julián en la villa y el pánico que suscita entre las filas del ejército sitiador hay, probablemente, una metáfora sobre traiciones, rivalidades políticas y sociales y quiebra de lealtades que, finalmente, entregarán la villa al marqués de Villena. Bernabéu ya lo intuyó: “Es muy significativo el silencio que sobre este providencial suceso guardan los cronistas conquenses, así como la circunstancia de que no se haya admitido lógicamente que el de Castrojériz fuese desbancado de su señorío por el poderoso marqués de Villena” (pág. 192).

A mi entender, la leyenda juliana, que convierte al santo en el padre de la república de Requena, posee las dosis precisas para aunar en un mismo bloque los poderes temporales y espirituales. Lo significativo es que este proceso de confluencia de los poderes tiene lugar en el período de la renovación trentina del catolicismo. Por esto adquiere una gran importancia en la historia cultural y religiosa de la Meseta.

Un foco nuevo de emoción religiosa.

En la Requena de 1641 se necesitaban buenas noticias. Cuando el nuevo culto, al que debía rendírsele la debida obediencia cada 7 de enero, fue instaurado las cosas no pintaban bien en una villa y en una tierra sometidas a fortísimas sacudidas. El final del siglo XVI fue catastrófico desde el punto de vista demográfico. El estudio de Víctor Galán proporciona un cuadro sobresaliente de una evolución social y económica que en los reinados del tercero y cuarto de los Felipes -en este caso hasta ca. 1650- es absolutamente negativa. El recurso a la historia y a las leyes permitió a la élite dominante mantener sus posiciones, pero de rebote instaurar unos vectores de modernización de las estructuras sociales y económicas. Es decir, que las circunstancias críticas permitían echar raíces a la modernización.

Uno de los aspectos más débiles de las teorías sobre la emergencia de la modernidad residen en el complejo ideológico que está representado por las ideas de protestantismo-capitalismo-modernización-democracia. Como es sabido arranca del pensamiento de Weber. Aunque queda lejos de este trabajo, y supera sus propósitos, hay que decir que es fruto de una óptica demasiado centrada en la evolución de la mentalidad calvinista, la que tenía en la puerta de su casa Max Weber. Es la visión que hereda y amplía José Luis Villacañas. Incluso no sintiéndome capacitado ni de lejos para realizar una crítica en condiciones de las últimas tesis defendidas por Villacañas -por ejemplo en una reciente conversación pública en Requena en mayo del presente año-, sí que es importante que subrayemos que el camino de la modernización no es único, sino que hay que explorar las posibilidades de otros recorridos. No he de abundar en esto, pero en otros campos del quehacer historiográfico añejos paradigmas tenidos durante décadas tenidos como piedras filosofales han sido cuestionados, perfilados y buena parte de sus presupuestos tirados a la basura. En esta línea, cabría preguntarse si las interpretaciones tan pegadas al pensamiento de Weber no pecan de proponer un modelo único de acceso, tal como si -salvando las diferencias- fueran las bulas que comercializaban los buleros del siglo XVI la única puerta a la salvación; porque ya sabemos que Lutero halló otra vía.

Las exigencias fiscales, los tiempos recios que corrían, las muertes por enfermedades eran acontecimientos desalentadores y poco dados a estimular esperanzas. La gente necesitaba algo nuevo, confianza en la fe. San Julián, que, al parecer, venía ya venerándose en la villa, fue ahora reforzado y respaldado en su culto desde la misma Roma. Su capilla se instaló en el lugar en que todavía se encuentra: en la Cuesta de las Carnicerías, en el costado oriental de la villa.

Frente a la Cuesta de las Carnicerías se encontraba el monasterio carmelitano que tenía a la patrona de Requena desde el siglo XIII: la Virgen de la Soterraña. En su tiempo fue un culto importantísimo. En pleno siglo XVII corrían malos tiempos en las relaciones de la Virgen y los requenenses, porque la familia Ferrer había privatizado la capilla en la que se le rendía culto. La capilla de la Soterraña, a cambio de dinero, pasó a ser capilla privativa de la familia, y, en consecuencia, los ciudadanos entendieron que se les hurtaba del culto colectivo y se exclusivizaba en esta familia noble la oración a la patrona tradicional. Se había evidenciado, también, que los frailes carmelitas habían preferido la privatización al mantenimiento del culto colectivo y esto jugaba en contra de la imagen popular del monasterio, precisamente por parte de una institución y un grupo clerical sometido a escrutinio. La Inquisición de Cuenca llevaba tiempo poniendo sus ojos sobre un monasterio que daba demasiados quebraderos de cabeza, con unos monjes que en determinados momentos no fueron un dechado de virtudes. Ante el poder municipal, los frailes habían visto debilitarse su imagen como adecuados propagadores de la fe y la predicación de Cuaresma, tradicionalmente un ámbito casi exclusivo de las cabezas visibles del monasterio carmelita, había diversificado a los autores de los sermones.

San Julián constituía un cierto regreso a tiempos medievales. El amplio arsenal de santos de la Iglesia Católica estaba formado por una nómina de varones y hembras de los tiempos antiguos, pero San Julián, para el poder político requenense, poseía una carga simbólica notable: la defensa de las libertades de la villa, que era lo mismo que decir la protección de los intereses de las familias que formaban la oligarquía gobernante.

En el foco del conflicto.

El impulso generador de Trento era el rescate las almas de los creyentes, quizás sometidas a la posible desviación procedente de mensajes heréticos que difundían los reformadores protestantes. Templanza, capacidad de acción, virtud, voluntad evangelizadora, incluso llegando al martirio eran principios que los sermones, los libros devocionales y los cultos ahora renovados o directamente nuevos iban transmitiendo entre el pueblo cristiano.

La España católica tridentina enfrentó arduas dificultades en la década de 1640. Todo pareció templar en aquellos años. Pese a que tuvieran rasgos diferentes, las sublevaciones de Portugal, Cataluña, Andalucía, Aragón, Nápoles y Sicilia dieron la impresión de que la Monarquía se iba a descomponer de manera inevitable. Los años de 1640 fueron desastrosos. Multitud de recursos económicos enterrados en los frentes de guerra, en sofocar rebeliones, multitud de desertores vagando por campos y montes y, sobre todo, engrosando las filas del bandolerismo, muy crecido en el Reino de Valencia, por ejemplo, en torno a los ya tradicionales bandos de la aristocracia. Precisamente, el análisis de Villacañas, en la obra citada al final de estos renglones, subraya la equiparación de la cacareada rebelión de los catalanes con la sorda desobediencia, sin cuantificar, de los jóvenes que desertaban de sus deberes militares en pueblos y ciudades.

Requena, gobernada como tantas otras comunidades por una oligarquía que había monopolizado el poder desde que en el reinado de Felipe II había pagado las regidurías al rey, también estaba al borde de la quiebra social y política. Las exigencias constantes de la Corona amenazaban el edificio construido por las élites. ¿Podría el pueblo entero sostener la Monarquía? ¿No sería de utilidad rearfirmar el sentido de la lealtad religiosa, como constante vector que conducía también a la fidelidad política? En 1619 fray Juan de Salazar lo había escrito con gran rotundidad: no se trataba de la política, de aquellas ideas de Maquiavelo, que habían hecho tanta fortuna entre las monarquías del siglo XVI, sino que el núcleo sobre el que reposaba la Monarquía era la religión católica. Pero cuando Salazar afirmaba esto no estaba orillando u olvidando la política; en realidad, religión y política estaban unidas, eran una misma cosa. La política era, en la explicación del fraile, un componente adherido a la religión católica. En esos escritos que proliferan de espejos de príncipes se referían constantemente a la asociación entre religión y despliegue político. Los habitantes de la villa abrazarían el credo religioso con la misma energía que las leyes y el orden urbano que garantizaban el dominio de la oligarquía.

El culto a san Julián refleja a la perfección esta unión. Julián era el padre de la villa, de acuerdo con el relato legendario de la liberación del poderío señorial al que se vio abocada la villa en la década de 1460. Volver atrás para recuperar la esencia resistencial. Un retorno a las raíces de las viejas libertades urbanas, las mismas que garantizaban el dominio de las élites. Rememorar un supuesto pasado glorioso en un siglo XVII en el que las exigencias del gobierno madrileño hicieron palidecer la orgullosa autonomía de la villa. Julián era también ejemplo de tenacidad religiosa, de fe inquebrantable. Hacía falta fe en Dios, aunque fuera a través de uno de sus santos como Julián, para afrontar tantos retos, tantas desventuras. Utilizar la religión con el fin de mantener el status quo político. Utilizar la política para fortalecer la religión. Mutuo alimento, al fin.

Requena se convirtiuó entonces en el gran teatro donde se dirimió el inmenso conflicto entre el tradicionalismo y la modernidad. La Soterraña representaba una tradición algo ladeada en el espíritu devocional de un pueblo sometido a agudas tensiones políticas, económicas y sociales. San Julián era una respuesta a la tradición asumiendo lo interesante de ella: la defensa de unas supuestas libertades urbanas. Hay un apego a las tradiciones medievales, pero la reforma católica seguía su curso en forma de reforzamiento doctrinal, control social y cohesión, pero también de centralización, autoritarismo, de control de comportamientos y costumbres. No bastaban la considerable red de ermitas, los varios conventos; era necesario un nuevo culto: un culto que permitiese solidificar las cuarteadas lealtades urbanas. El nuevo culto a Julián entroncaba con el propósito de una Iglesia persuadida de la necesidad de dar un giro a la vieja actividad religiosa de los monjes, especialmente de los carmelitas; los mendicantes debían quedar a un lado y reconocer su fracaso. La nueva evangelización tridentina corría a cargo de vías nuevas.

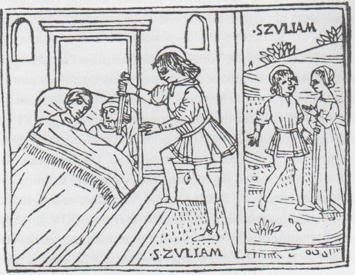

La utilidad de san Julián aún era más amplia. A cualquiera que se le ocurra acercarse al libro de Bernabéu le llamará la atención el grabado que reproduce en la página 195. Ocupa la página entera y presenta a un fornido Julián, que viste a la usanza romana con yelmo florido, repartiendo espadazos a diestro y siniestro, cortando manos y derramando sangre no de los hombres de Álvaro de Mendoza, sino de los musulmanes, tocados oportunamente con turbante y media luna, por si alguien osaba confundirlos. El correlato inmediato de esta imagen -aunque desconozcamos la época en que se confeccionó, esto puede resultar ahora secundario- es el tema moriscos. 1609 es el inicio de la expulsión de esta parte de hispanos que profesaban, al parecer, la fe mahometana a escondidas. La rebelión en el valle de Ayora, donde se concentraron moriscos procedentes de otros lugares del Reino de Valencia, fue complicada de pacificar. En esta pacificación la intervención de Requena, además azotada por determinados bandoleros de raíz islámica, fue muy importante. Se generó un odio al moro. Requena contra el musulmán con San Julián matando a los moros, a los infieles.

San Julián era un símbolo que contenía muchos significados. Difundía ideales y modelos de vida. Eran modelos religiosos con un correlato político. El culto al mártir san Julián debía lograr solidificar la fe católica, evitando la caída en la tentación herética, y la unidad del pueblo sobre sus autoridades.

PARA SABER MÁS.

Bernabéu, R., Historia de Requena. Requena, 1982.

Domínguez de la Coba, P., Antigüedad y cosas memorables de la villa de Requena. Requena, 2008.

Galán, V., “Requena ante la crisis del siglo XVII”, en Oleana. Cuadernos de Cultura Comarcal, núm. 27. Requena, 2013, págs. 89-130.

Lynch, J., Los Austrias, 1516-1700. Barcelona, 2000.

Villacañas, J.L., Historia del poder político en España. Barcelona, 2015.

En Los Ruices, a 19 de mayo de 2015.